AI、IoTに取り組む前に、あるいは同時並行で取り組む必要があるのが、既存の基幹システム、業務システムの整理・再編である。プロセス連携やデータ連携が必要になるからだ──。こんな発想の下、ベテランCIOとITベンチャーの経営者兼技術者、外資系IT企業のトップがタッグを組んで、新会社を立ち上げた。果たしてどんな目論みがあるのか?

人の仕事や作業を自動化するAI、商品やサービスのあり方を劇的に変えるIoT。日々進化するこれらの技術に対し、どんな企業も取り組む必要があることは言うまでもないはずだ。一方で企業の多くは既存システムを保有し、その中にはレガシーと呼ばれる老朽化したシステムも少なくない。

AIやIoTなどを生かす新しいシステムとレガシーシステムの間には、アジャイルかウォーターフォールかといった開発手法の違いや、アプリケーションの構造の違いといったものがある。中でも見過ごせない大きな違いがデータ構造だ。レガシーシステムの多くは固有のデータベースを備え、データがサイロ型に分断されている。

これを放置すれば、新しいシステムとレガシーシステムを繋げるために複雑なデータ連携の仕組みをコストをかけて構築しなければならず、それが新しいシステムの足を引っ張りかねない。そもそも老朽化したレガシーシステムを維持していく問題もある──。

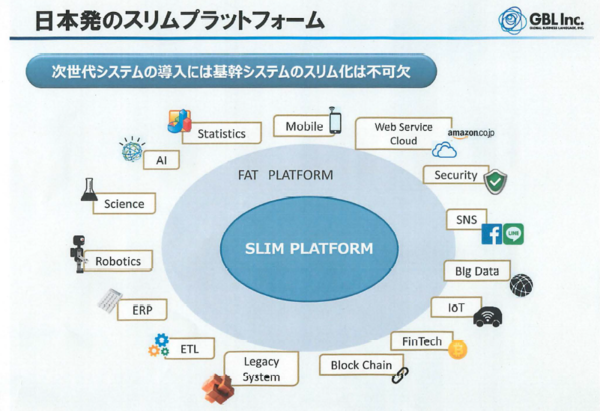

この難題に挑むのが2017年3月7日に発足したGBL(東京都千代田区)である。GBLはGlobal Business Languageの略で、社長には大和証券グループでCIO・常務などを務めた鈴木孝一氏が就任。CTOとして業務システム開発ツールの専業ベンダーであるUSP研究所CEOの當仲寛哲氏、取締役にはイージェネラ日本法人社長の大木稔氏が就き、脇を固める。「企業が無駄なIT投資をせずに、AI、IoTといった最新技術を使いこなせるようにする。そのために次世代の基幹系システムをスリム化し、シンプルな形に置き換える(図1)。これがGBLの役割である」と鈴木社長は話す。

図1:GBLは企業システムのスリム化を目指す

図1:GBLは企業システムのスリム化を目指す拡大画像表示

では具体的に何をどうするのか。基盤技術として採用するのがUSP研究所の「ユニケージ」である。UNIX(Linux)のOSコマンドはシンプルながら記述能力が高く、かなり高度なデータの処理や分析ができる。ユニケージそれを拡張したもので、OSコマンドであるためコンパイル不要ですぐ実行でき、かつ高速という特徴を備える。そのため東急ハンズの業務システムや東京電力のスマートメーターのデータ集計・分析システムなど、本格的な業務システムへの採用が進んでいる。さらに2016年秋には、デロイトコンサルティングのカナダ法人が採用を決めるなど海外にも広がりつつある。

ユニケージのもう一つの大きな特徴が、業務システムでは一般的なDBMSを利用せず、OSのファイルとしてすべてのデータをテキスト形式で扱うこと。それでデータを確実に管理できるのか、バックアップはどうするのかといった疑問が出てくるが、東急ハンズなどの事例が問題ないことを示しているだろう。なおOSコマンドを基本にするユニケージは、オンライン処理には適さない。あくまでバッチ処理が基本になるが、金融や航空などのオンライン処理を除けば、リアルタイム・バッチ処理が可能なので問題にはならないという。

写真1:GBLの経営陣。鈴木孝一社長(中央)、當仲寛哲CTO(右)、大木稔取締役(左)

写真1:GBLの経営陣。鈴木孝一社長(中央)、當仲寛哲CTO(右)、大木稔取締役(左)ともあれ、これによりDBMSのようなミドルウェアが不要になり、データを様々なシステムからアクセスしやすいようにする基本構造ができる(図2)。もっとも、これだけだとファイル数が増えたときに管理できなくなる恐れがあるため、GBLはUSP研究所と協力して「SLIM PLATFORM」と呼ぶデータ管理、データ連携の仕組みを開発する計画だ。「このプラットフォームにUIコネクタやデータコネクタといったインタフェースを実装する」(當仲CTO)。

会員登録(無料)が必要です

GBL / レガシーマイグレーション / 基幹システム / モダナイゼーション / ユニケージ / 超高速開発 / Egenera / 業界団体 / 協業・提携 / ローコード / USP研究所

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-