TISとあくしゅは2018年3月23日、本番環境のネットワーク環境を仮想化環境や物理機器を使って再現できる「インフラ運用テスト基盤」を発表、同日ベータ版の提供を開始した。本番環境のネットワークでしか起こらないことを事前のテストで確認できるようになる。パイロットユーザーとして、ヤマトシステム開発が2017年度から実証実験を行っている。

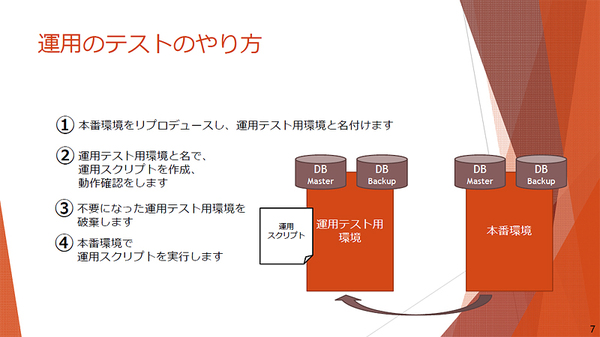

インフラ運用テスト基盤は、本番環境として動作している情報システムのネットワーク構成を、仮想化環境や物理機器を使って再現できる、インフラ基盤製品である。製品の狙いについて、あくしゅ代表取締役の山崎泰宏氏は、「運用スクリプトが正しく動作することを事前に検証できれば、運用を自動化できる」と説明する。

図1:システムの運用スクリプトをテストするためには、本番環境を再現したシステムを用意する必要がある(出典:あくしゅ)

図1:システムの運用スクリプトをテストするためには、本番環境を再現したシステムを用意する必要がある(出典:あくしゅ)拡大画像表示

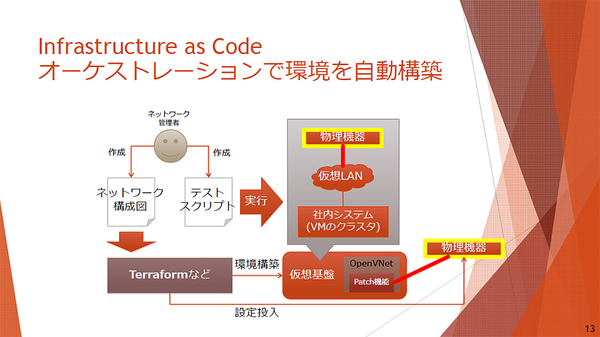

機能は大きく2つある。1つは、事前の設計に基づいて、仮想化技術やコンテナ技術を使ってネットワーク機器やスイッチを構成する機能である。CentOS(KVM)の仮想マシンやコンテナの形でネットワーク機器を実現し、これらに設定を施す。これにより、本番環境のネットワーク構成を再現する。ベース部分にプロビジョニングソフトのTerraformを使っており、GUIで設計できるようにしている。

もう1つの機能は、こうして構成したネットワーク機器の動作を検証するためのテストシナリオを作成して管理する、テスト管理機能である。実際のテストは、ビルド/テスト/デプロイを自動化するCI(継続的インテグレーション)ツールの1つであるJenkinsを使って実施する。作成したテストシナリオをGitリポジトリに投入すると、Jenkinsがこれを検知してテストを実施する。

FWなどの物理機器を含めて本番環境を正確にテスト

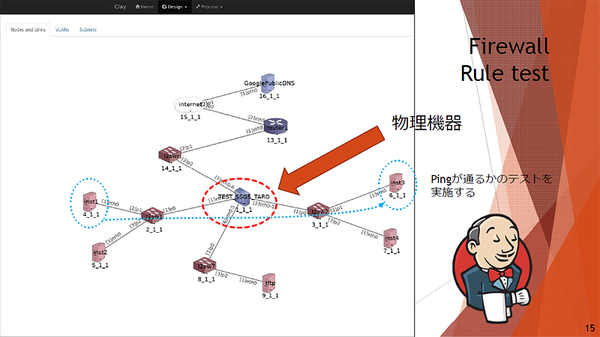

インフラ運用テスト基盤の特徴の1つは、仮想マシンやコンテナなどの仮想のネットワーク機器だけでなく、これに加えてハードウェアのファイアウォール製品やルーター機器、負荷分散装置などを含めてネットワークを構成できることである。個々のネットワーク機器を配備する際に、仮想環境に作成して配備するのか、外部の物理機器をそのまま使うのかを選択できる。

図2:本番環境を再現したテスト環境をコードベースで仮想環境に構築できる。物理機器をそのまま使って環境を構築することもできる。テストシナリオも作成・管理できる(出典:あくしゅ)

図2:本番環境を再現したテスト環境をコードベースで仮想環境に構築できる。物理機器をそのまま使って環境を構築することもできる。テストシナリオも作成・管理できる(出典:あくしゅ)拡大画像表示

本番環境を模倣したテストを実施する上で、物理機器を含めてネットワーク環境を構成できることの需要は高いと、あくしゅの山崎氏はいう。例えば、ファイアウォール機器などは、仮想アプライアンス版とハードウェアアプライアンス版でファームウェアが異なっており、動作が異なるといった場合がある。本番環境で使っている物理機器と同一の機器を使ってテストを実施できたほうがよい。

インフラ運用テスト基盤の製品の形態は、ラックマウント型のハードウェアアプライアンスである。x86サーバーにCentOSとミドルウェア(ネットワーク構成とテスト管理機能を提供するGUIソフトでTISが開発した「Clay」)などを導入済みの形で提供する。このアプライアンスの内部に仮想的なネットワークを構築してテストを実施する。必要に応じて物理ネットワーク機器をつないでテストを実施できる。

写真1:デモンストレーションを実施した。写真下部のラックマウント型の筐体が「インフラ運用テスト基盤」のハードウェアアプライアンス。物理ファイアウォール機器(Juniper NetworksのSSGシリーズ)を接続している

写真1:デモンストレーションを実施した。写真下部のラックマウント型の筐体が「インフラ運用テスト基盤」のハードウェアアプライアンス。物理ファイアウォール機器(Juniper NetworksのSSGシリーズ)を接続している拡大画像表示

製品説明会では、テストをデモンストレーションして見せた。互いに異なる仮想スイッチに接続したホスト同士が、物理ネットワーク機器(米Juniper Networks製のファイアウォール「SSGシリーズ」)を間に挟んで通信するテストである。最初はファイアウォールの設定が間違っていたためにpingが通らないが、ファイアウォールの設定をその場で変更してpingが通り、テストが成功するという例を実演した。

図3:デモでは、物理ネットワーク機器を間に挟んだ通信テストを実施した。ping応答テストの最中にファイアウォールの設定を変更してping応答テストが完了する様子を見せた(出典:あくしゅ)

図3:デモでは、物理ネットワーク機器を間に挟んだ通信テストを実施した。ping応答テストの最中にファイアウォールの設定を変更してping応答テストが完了する様子を見せた(出典:あくしゅ)拡大画像表示

本番環境を模したテストを自律運用への第一歩に

インフラ運用テスト基盤の価格は、50万円程度になる。これとは別に、導入時のコンサルティングサービスを提供する。ハードウェアアプライアンスの形態だけでなく、クラウドサービス型で提供することも考えているという。テストを支援するためのテストパターンも提供する。ユーザーコミュニティも運営する。

今回のインフラ運用テスト基盤は、TISとあくしゅが目指す、自律的なシステム基盤への道標となる。システムの運用を自律化する上で、本番環境を再現したテストを実施できるかどうかが大切という。

従来は、テストをすることなく、いきなり本番環境でスクリプトを人手で実行していた。今後は、検証環境で検証してから本番環境に適用できるようになる。こうして、運用はプログラムされ、自律へと近づいていくとした。

写真1:左から、あくしゅ Andreas Kieckens氏、あくしゅ 代表取締役の山崎泰宏氏、TIS フェロー 戦略技術センター長兼AIサービス事業部副事業部長 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携客員教授 油谷実紀氏

写真1:左から、あくしゅ Andreas Kieckens氏、あくしゅ 代表取締役の山崎泰宏氏、TIS フェロー 戦略技術センター長兼AIサービス事業部副事業部長 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携客員教授 油谷実紀氏拡大画像表示

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-