ガートナー ジャパンは2019年7月24日、国内企業のソフトウェア契約交渉に関する調査結果を発表した。国内SAP/Oracleユーザーの過半数が第三者保守を利用または検討経験ありと回答した。利用中のソフトウェアの課金方法については、依然としてユーザー数ベースが主流だが、扱うデータ量に応じた課金へとシフトしつつあるとガートナーでは見ている。

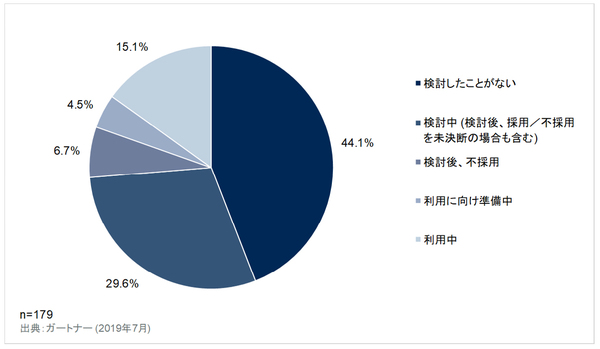

国内企業のソフトウェア契約に関する調査の1つとして、国内SAP/Oracleユーザーによる第三者保守サービスの利用状況を調べた(図1)。結果、過半数のユーザーが検討した経験があることが分かった。検討したことがないユーザーは44.1%と最も多いが、半数を切っている。

図1:国内SAP/Oracleユーザーによる「第三者保守」の利用/検討状況(出典:ガートナー ジャパン)

図1:国内SAP/Oracleユーザーによる「第三者保守」の利用/検討状況(出典:ガートナー ジャパン)拡大画像表示

検討の経験があるユーザーの内訳は、利用中の企業が15.1%、利用に向けて準備中の企業が4.5%、検討したが不採用の企業が6.7%、検討中の企業が29.6%、である。

ユーザー数課金が主流だが、今後はデータ量課金への移行が進む

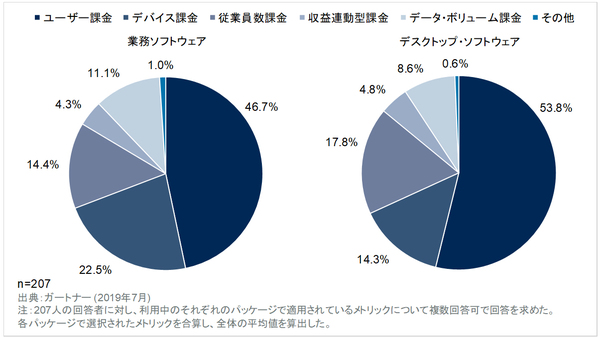

調査では、ソフトウェアの課金形態についても調べた。従来は、ソフトウェアを利用する「ユーザー」数に基づく課金が一般的だった。調査の結果でも、業務ソフトウェアとデスクトップソフトウェアの双方で「ユーザー課金」が最も多く、約半数を占める(図2)。

図2:利用中のソフトウェアの課金形態(出典:ガートナー ジャパン)

図2:利用中のソフトウェアの課金形態(出典:ガートナー ジャパン)拡大画像表示

データ量で課金する割合は、業務ソフトウェアで11.1%、デスクトップソフトウェアで8.6%と、さほど高くない。データ量以外の課金形態で業務ソフトウェアを契約する回答者に対して、データ量課金への変更をベンダーから提案されたことがあるかを尋ねたところ、77.4%が「ある」と答えた。

ベンダーにとって、データ量課金は新しい商機である。業務ソフトウェアを中心に、今後、データ量課金への変更を迫られるユーザー企業が広がるとガートナーは見ている。

背景の1つとして同社は、IoTやAI、RPAの普及などにより、何をもってユーザーとするかの定義が曖昧になっていることや、デバイス数の測定が難しくなっていることなどを挙げる。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-