DataRobot Japanは2025年7月14日、説明会を開き、AIエージェントの普及を念頭に組織が備えておくべきことや留意点、顧客支援に向けた同社の戦略を説明した。“AIレディ”な組織になるためには、AIエージェントの特性を理解した最適なユースケースの選択や、連携するツールの準備、組織横断的なAI活用に向けた組織文化の醸成が求められるという。

米DataRobot(データロボット)は、さまざまなAIモデルの構築・管理・運用を効率化するプラットフォーム「DataRobot」を開発・提供している。マシンラーニング(機械学習)モデルの自動構築などに特化した専業ベンダーとして2012年に創業し、近年では生成AIを含むAI活用全般を対象としている(関連記事:ML自動化ツール「DataRobot」に新版、位置情報モデルや時系列異常検知、AIの信頼性向上など)。

生成AIの業務活用の焦点は、チャットボットやコパイロット(Copilot)から、自律的な業務プロセス実行を伴うAIエージェントや、エージェント群をオーケストレーションするエージェンティックAI(Agentic AI)に移っている。

DataRobotは、これらをビジネスに十全に生かすためには、テクノロジーの特性を理解し、適切な準備を行う必要があると説く。同社日本法人のDataRobot Japan 副社長でAI&サービス統括部長を務める小川幹雄氏(写真1)が、AIエージェントが普及段階にある今、留意すべきポイントを解説した。

写真1:DataRobot Japan 副社長 AI&サービス統括部長の小川幹雄氏

写真1:DataRobot Japan 副社長 AI&サービス統括部長の小川幹雄氏ポイントの1つは、AIエージェントに適した活用領域の見極めだ。小川氏は飲食店の予約を例にとってこう説明した。「だれが予約しても変わらない場合は、AIエージェントに任せることで早く、楽になる。しかし、特別な日の会食のように、体験や過程が大事な場合は、AIエージェントに置き換えるとマイナスの効果を生む可能性もある」。

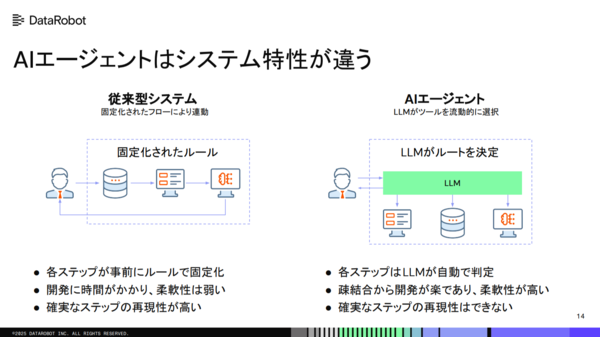

システム開発でも同様に、AIエージェントの有効性は条件次第となる。従来のシステムでは、複雑な処理ほどロジックの実装に時間がかかるが、結果の再現性は高い。一方で、AIエージェントならば大規模なパーソナライゼーションでも自動化できるが、結果にはバラつきが出てしまう。

処理のパターンが少ないケースや、ルールに則った結果が必要なケースでAIエージェントを使えば、逆効果になる場合も考えられる。こうした特性の違いを考慮して開発する必要がある(図1)。

図1:AIエージェントを統合したシステムの特性(出典:DataRobot Japan)

図1:AIエージェントを統合したシステムの特性(出典:DataRobot Japan)拡大画像表示

AIエージェントの価値に過度に期待しないことも重要だという。小川氏は、従来の予測型AIで駅の利用データから人流を予測し、結果を基に駅員を効率的に配置して雑踏事故を防ぐ例を挙げ、ここに生成AIを適用し、駅員の配置まで自動化したとしても、事故防止という取り組み自体の価値は変わらないとした。「AIエージェントの提供価値はこれまでの技術の延長線上にあると言える」(同氏)。

●Next:“AIレディ”な組織になるためのポイント

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-