[新製品・サービス]

アズジェント、テレワークのセキュリティ確保に向いた仮想マシンソフト「Hysolate」を販売

2020年5月13日(水)日川 佳三(IT Leaders編集部)

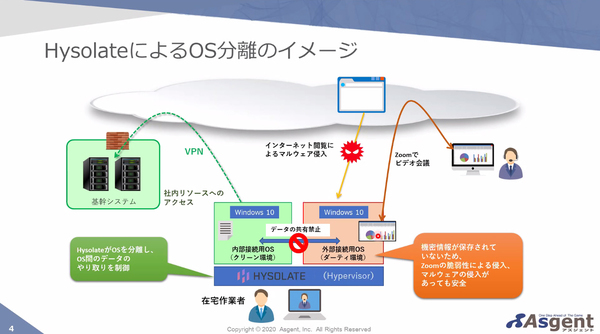

アズジェントは2020年5月13日、クライアントPCで動作するベアメタル型ハイパーバイザー(仮想マシン基盤)の新製品「Hysolate」(開発元:イスラエルHysolate)を発表した。同年5月18日から販売する。1台の物理PC上で複数台の仮想PCを動作させられる。インターネット接続端末と社内LAN接続端末を分離してセキュリティを確保するといった用途を見込んでいる。

「Hysolate」は、イスラエルのHysolateが開発したクライアントPCで動作するベアメタル型ハイパーバイザー(仮想マシン基盤)である。1台の物理PCの上で、複数台の仮想PCを動作させられる。インターネット接続端末と社内LAN接続端末を分離してセキュリティを確保する、という用途に適する。仮想PC上では、Windows(Windows 10、Windows 7)またはLinuxを利用できる(図1)。

図1:Hysolateの概要。複数台の仮想PCを動作させられる。インターネット接続用PCと社内LAN接続用PCを分離することで、セキュリティを確保できる(出典:アズジェント)

図1:Hysolateの概要。複数台の仮想PCを動作させられる。インターネット接続用PCと社内LAN接続用PCを分離することで、セキュリティを確保できる(出典:アズジェント)拡大画像表示

例えば、テレワーク用のPCにHysolateを導入すると、社内LAN(クラウド含む)に接続するクリーン環境用のPCと、Webアクセスやメール送受信、Web会議など、インターネット接続による脆弱性が懸念されるダーティ環境用のPCを分離できる。

万が一、外部接続用PCのOSにマルウェアが侵入しても、内部接続用PCのOSとは分離しているため、社内ネットワークへの侵害が起こらない。また、外部接続用PCのOSを定期的に初期化することで、万が一侵害されてもクリーンな状態を保つことができる。

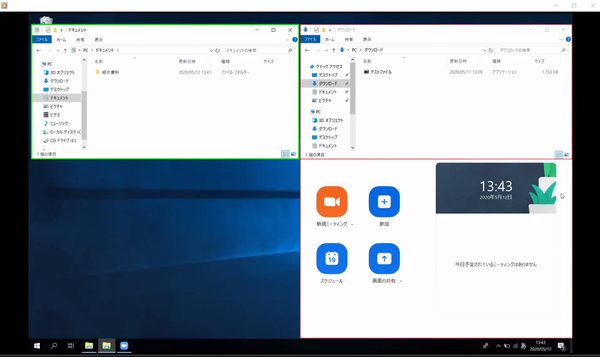

他の仮想化基盤ソフトウェアと比べた特徴の1つは、1つの画面に複数PCの画面を同時に表示して操作できることである(画面1)。さらに、複数PCを連携させて操作できる。例えば、内部接続用PCからインターネットにアクセスしようとした際には、自動的に外部接続用PCのアプリケーションにリダイレクトされる。

画面1:Hysolateの画面。1つの画面内に複数台の仮想PCを同時に表示して操作できる。ただし、情報漏洩の原因となる仮想PC間でのデータのやり取りはできない(出典:アズジェント)

画面1:Hysolateの画面。1つの画面内に複数台の仮想PCを同時に表示して操作できる。ただし、情報漏洩の原因となる仮想PC間でのデータのやり取りはできない(出典:アズジェント)拡大画像表示

また、1つの画面に複数のPC画面を表示できるが、複数PC間でデータをコピー&ペーストしたり、ファイルをドラッグ&ドロップしたりすることはできない。このため、社内LAN上にある機密情報を外部接続用PCを介して社外に漏洩させるといったインシデント事故を防げる。

Hysolateでは、HysolateをインストールするクライアントPCのポリシーは、管理サーバーで管理できる。個々のクライアントPCごとにアクセスポリシーを個別に設定することもできる。ポリシーは、管理サーバーから定期的に配信する仕組み。このため、オフライン環境でも状態を維持できる。

将来は、ファイル無害化ソフトウェア「Votiro Disarmer」と連携できるようにする。これにより、外部接続用PCのデータを無害化して内部接続用PCに受け渡すといった使い方ができるようにする(関連記事:アズジェント、ファイル無害化ソフト「VOTIRO」に新版、管理画面をGUI化し統計情報を可視化)。

Hysolateの価格(税別)はオープン。参考価格はクライアントPC1台3万7000円(1000ユーザーの場合)から。販売目標は初年度5億円。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-