[市場動向]

何をもって「生産性向上」と言えるのか?─イトーキと松尾研究所がAIで「成果につながる働き方」の解明へ

2025年8月27日(水)神 幸葉(IT Leaders編集部)

労働生産性向上が叫ばれるが、そもそも何をもって生産性が向上したと言えるのか。イトーキと松尾研究所がそんな疑問を解決すべく、オフィスの生産性をAIで解明する共同研究を開始した。オフィスでの行動をはじめとする多様なデータを統合的に分析するほか、仕事への熱意や同僚からのサポートといった「中間指標」をキーに客観的な評価モデルの構築を目指すという。2025年7月29日に開催した説明会では、研究の意義と現時点で見えてきた成果、今後の展開などが示された。

労働生産性という取り組みの難しさ

テクノロジーの急速な進化が産業構造の変化をもたらし、なかでもAIによる業務の代替や自動化が実用に足るレベルになり、多くの企業が労働生産性を高める有効な手段の1つととらえ、取り組みを進めている。

一方で、日本では労働生産性の低さが長年指摘されてきた。「何が生産性向上をもたらすか」の指標は企業ごとの方針や事業によって異なり、それを明確にすることは困難である。特に日本では、労働時間の長さが生産性と混同され、実際の業務成果よりも職場にいる時間が評価される傾向もあった。

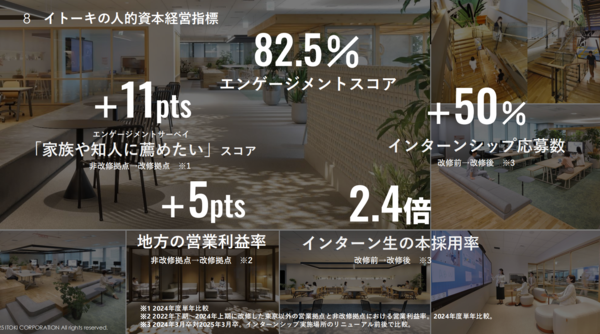

オフィスづくりを主事業の1つにするイトーキでは、オフィスと生産性の相関関係の解明が長年のテーマだったという。同社では、この事業で蓄積したデータをオフィス運営の改善に取り入れており、実際に従業員エンゲージメント、営業利益率、インターンの応募数などの定量効果が現れている(図1)。

図1:イトーキの人的資本経営指標(出典:イトーキ)

図1:イトーキの人的資本経営指標(出典:イトーキ)拡大画像表示

とはいえ、これらの成果をもって「生産性が上がった」と断言してよいのだろうか──イトーキはそう自問する。同社 執行役員 ソリューション事業開発本部 ソリューション開発統括部 統括部長の八木佳子氏(写真1)によると、「生産性に影響する要素は多岐にわたり、そもそも定義づけが非常に難しい。それゆえ、これまでは部分的な研究にとどまり、長年捉えきれない課題になっていた」という。

写真1:イトーキ 執行役員 ソリューション事業開発本部 ソリューション開発統括部 統括部長の八木佳子氏

写真1:イトーキ 執行役員 ソリューション事業開発本部 ソリューション開発統括部 統括部長の八木佳子氏エビデンスに基づく改善へ─松尾研との共同研究に着手

こうした経緯から、イトーキはより高度な分析とエビデンスベースの空間改善を実現すべく、日本のAI研究開発をリードする松尾研究所と組んで「オフィスにおけるマルチモーダルデータ活用による生産性評価研究」を開始した。

イトーキ 代表取締役社長の湊宏司氏(写真2)は、「オフィス投資=人的資本投資になりつつある現在、投資するからには投資対効果を測定する必要がある。そのためには『生産性とは何か』という原点に立ち戻ることが重要だ」と研究の意義を説明した。

写真2:イトーキ 代表取締役社長の湊宏司氏

写真2:イトーキ 代表取締役社長の湊宏司氏松尾研究所 技術顧問 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター 教授の松尾豊氏(写真3)は、AIのエキスパートとしての立場から次のように語った。「AIが業務の中に組み込まれていく中で、仕事のバランス、オフィスの役割や機能も変わってくる。生産性を定義し、それはどうやったら向上できるのかを明らかにすることは非常に重要なテーマと言える」。

写真3:松尾研究所 技術顧問 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター 教授の松尾豊氏

写真3:松尾研究所 技術顧問 東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻/人工物工学研究センター 教授の松尾豊氏●Next:「生産性」を定義、その向上に寄与する行動・環境は何か

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

イトーキ / 松尾研究所 / ハイブリッドワーク / 業務効率化 / 従業員エンゲージメント / 協業・提携 / デジタルワークプレイス / R&D

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-