[事例ニュース]

東海コープ、性能監視で宅配注文システムの安定稼働率を向上、障害の原因特定工数を20%減

2025年8月26日(火)IT Leaders編集部、日川 佳三

生活協同組合連合会東海コープ事業連合(東海コープ、本部:愛知県名古屋市)は、宅配事業のオンライン注文システムに、オブザーバビリティ/システム性能監視ツール「New Relic」を導入し、トラブルの検知から原因を特定するまでの工数を最大20%削減。システムの安定稼働の下、キャンペーン実施期間の拡大などで組合員の満足度とEC化率の向上につなげている。New Relicが2025年8月26日に発表した。

生活協同組合連合会東海コープ事業連合(東海コープ)は、岐阜・愛知・三重の東海エリア3県で活動する3つの生活協同組合が協同で運営する事業連帯組織である。中核となる宅配事業は、合計100万人超の組合員に週1回の頻度で商品を届けている。商品注文方法は、OCR(光学文字認識)用紙や電話に加え、ECサイト、スマートフォンアプリからのオンライン注文がある。

ECサイトのシステムは2022年に刷新したもので、刷新に合わせてモバイルアプリを提供。この刷新を機に東海コープは、宅配利用者の年齢層を若い年代へと広げ、かつECの利用率を高めたいと考えた。そのためには、ECサイトやアプリの性能維持と安定稼働が必須だった。

システムエラー検知が難しかった従来の監視環境

東海コープによると、従来のシステム監視では、システム基盤のエラーはある程度捕捉できていたが、エンドカスタマーである組合員が使う端末(PCやスマートフォン)上で生じたエラーはほとんど把握できず、組合員からの指摘があるまで問題に気づくことがなかったという。

「トラブル発生時、アプリケーションのログから原因を調査・特定すること自体は可能だったが、相応の工数を要し、問題を早期に解決することが難しかった。配送システムも配送先の最新情報を配送員の端末にプッシュ配信する仕組みが適切に機能せず、配送のミスにつながることがあった」(コープ東海)

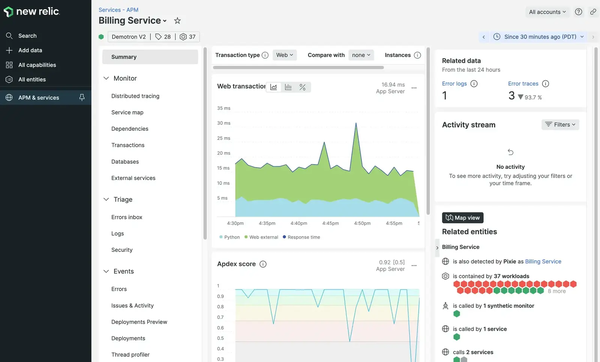

画面1:オブザーバビリティ/システム性能監視ツール「New Relic」の画面例(出典:New Relic)

画面1:オブザーバビリティ/システム性能監視ツール「New Relic」の画面例(出典:New Relic)拡大画像表示

こうした課題を解決するため、2023年5月に「New Relic」(画面1)を導入し、ECサイトのオブザーバビリティ(Observability:可観測性)とシステム性能監視の仕組みを構築した。2024年4月には、配送システムや組合員管理システムなどに導入範囲を広げている。

トラブル検知から原因特定までの工数が20%減

New Relicの導入効果として、トラブルの検知から原因を特定するまでの工数が最大で20%減少。また、従来は組合員からの問い合わせをきっかけにトラブルの原因を調査していたが、New Relicのダッシュボードを通じて、問題を事前かつ早期に検知できるようになった。

現在は、注文締め切り間際の時間や、期間限定の商品を企画する時など、アクセスやトランザクションが集中してトラブルが起こりやすいタイミングに絞ってダッシュボードで監視している。商品配送システムにおいても、トラブルを早期に捉えられるようになり、安定性が向上したという。

システムの安定稼働の下、コープ東海は、キャンペーン実施期間を週1日から1週間連続に拡大し、組合員の満足度とEC化率の向上につなげている。同社によると、以前からECサイト限定商品を販売していたが、アクセスの集中で画面が表示されない事象が発生していたという。現在では、毎日いつでもキャンペーンを実施できるようになった。EC化率は2025年7月時点で約40%で、これを60%に引き上げる目標を掲げている。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-