オムニチャネル時代の需給計画、ワンデータが精度を高める:第2回

2015年11月9日(月)近藤 倫明(シグマクシス デジタルフォース グループ プリンシパル)

前回、これからのSCM(Supply Chain Management:サプライチェーンマネジメント)を支えるシステムのあり方として、「ワンデータ・トランザクション」を紹介し、その定義とSCMに与えるインパクトを説明した。今回は、SCMにおける重要課題の1つである需給計画において、ワンデータ・トランザクションがどのような変革を導けるのかを考えてみる。

「新しい技術を上手く使って、需要計画の精度をもっと高められないのか」−−。クライアントからよく聞くフレーズである。筆者は事業の運営者として、またコンサルタントとして20年以上、SCM(Supply Chain Management)の現場に従事しているが、特に最近よく耳にするようになった。販促情報や天候・気温、競合情報などを定量化して需給計画に組み込み、「もっと科学的にアプローチしたい」という声が強まっている。

商品ライフサイクルの短命化・多品種少量生産で

従来の「需要計画」は限界に

消費者の価値観や嗜好の多様化が進み、商品は多品種少量生産が主流になった。同時に、商品のライフサイクルは短命化の一途をたどっている。小売りによるPB(Private Brand:プライベートブランド)商品の台頭も進んでいる。需要予測が立てやすい、あるいは、その精度を維持しやすい、いわゆる「定番品」の取り扱い比率が下がり、ひたすら新商品を出し続けなければならないというメーカーの事情が、科学的アプローチを求める声の背景にある。

ライフサイクルが長い商品を少品種で大量生産すればよかった頃は、過去の類似商品の立ち上がり実績を参考に、プランナーが経験値で調整を加えれば、ある程度の精度で需要計画を立てられた。しかし、この慣れ親しんだ手法は今、ほとんど意味をなさない。消費者の多様化した嗜好を睨みながら、次から次へと短期決戦で新商品を開発し、マーケットイン(市場投入)を繰り返さなければならないためだ。過去に類似品がない新しいコンセプトの商品にいたっては、需要計画というより、販売・マーケットサイド側の営業計画の数字を活用することになる。

そもそも、20年ほど前にSCMが世の中に登場した時のコンセプトは、「部門間の壁を取り払って、ワンデータで計画を作り、管理することで、パフォーマンスの最適化を図る」ということだった。その意味では、需給業務側が需要計画を作る上で、営業計画の数字を活用するというのは(あるいはその逆も)、理屈の上では可能だが、いざやろうとすれば現実味がないと感じる企業がほとんどだろう。

なぜなら、販売側は「売りたい数字」で戦略を作り、需給業務側は「実際に売れるだろうと思う数字」を元に在庫計画を作るという思考回路で、それぞれが動いているからだ。「売りたい」という希望的数値と、「実際にはこれくらい売れるだろう」という保守的な数値を比べれば、多くの場合は「売りたい > 売れるだろう」という状態になる。どちらかの思惑が強くでればでるほど、両者のかい離の幅は広がっていく。

オムニチャネル化で数値管理は、ますます複雑に

こうなると新商品比率の増加と共に需要計画精度は悪化の一途をたどる。すると「やはり販売側と需給業務側の間で、ワンデータの数値を作ろう」という話になっていくのだが、販売先がマルチチャネル化している昨今、これは簡単な話ではない。

さらにオムニチャネル対応にもなれば、事態はもっと深刻だ。販売先に加え、供給先も流動的になり、複雑化したチャネル網のど真ん中で、「販売先視点の販売側」と「出荷先視点の需給業務側」が互いの経路を紐づけながら1つの数値を作らなければならない。その作業は困難を極める。混乱を招き、状況は、さらに悪化するのが通例だ。

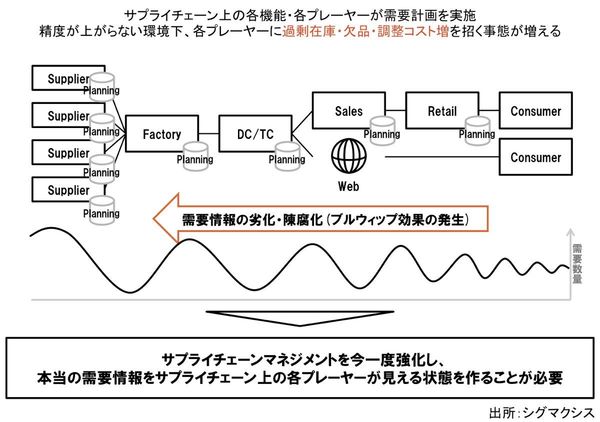

結局、チャネルが流動的に変化する複雑な状況においては、科学的な統計手法に頼ることは難しく、システムの自動化にも限界がある。現時点での解決の糸口は「情報共有」ということになる。ここでいう「情報共有」は、取引先、納入先、最終消費者、つまりサプライチェーン上で連携する、すべてのステークホルダーが対象だ。できるだけ多く、広範囲の情報を収集し、そこから価値ある兆候を見つけて、需要計画に反映させていくという考え方が重要となる(図1)。

図1:サプライチェーンが抱える課題と対策

図1:サプライチェーンが抱える課題と対策拡大画像表示

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- IoT時代にワンデータ・トランザクションが生み出す新たなビジネスモデル:第5回(2016/02/29)

- ロジスティクスが握る、強くしなやかなSCM構築のカギ:第4回(2016/01/18)

- IoTやIndustry4.0が指し示すワンデータによるSCM改革:第3回(2015/12/14)

- SCMを変革する「ワンデータ・トランザクション」─モノと情報を一体化し、全プレーヤーが同時に動く:第1回(2015/10/13)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-