本連載で取り上げている「ワンデータ・トランザクション」が示すのは、これからのサプライチェーンが目指すべき方向性である。だが、より完成度が高いサプライチェーンを築き上げようとすると、必ずどこかにしわ寄せが生じることになる。それは、ほとんどのケースにおいて、ロジスティクス領域で起きる。今回は、ロジスティクスにおけるワンデータ・トランザクションの影響を考えてみる

これまで本連載では、「ワンデータ・トランザクション」が実現するSCM(Supply Chain Management)の未来について言及してきた。今一度、ワンデータ・トランザクションについておさらいしておくと、そのポイントとしては以下が挙げられる。

●ワンデータ・トランザクションは、サプライチェーン上にある各企業が持つ需要・供給情報を一元的に管理し共有する考えである。企業間で情報の質・鮮度の差異をなくすことで、情報連携にかかる時間を基本的にゼロにする

●ワンデータ・トランザクションの考え方は、既存サプライチェーンの構造を大きく変える可能性を秘めている。情報連携のタイムロスがないため、生産側は見込み生産を極力減らせ、デカップリングポイント(見込み生産と受注生産の分岐点)はより上流に移動する。ロジスティクス(物流)では、流通上のDC(Distribution Center:在庫型物流センター)が不要になりTC(Transfer Center:通過型物流センター)に変わっていく

このようにワンデータ・トランザクションによってサプライチェーンを強化するためには、ロジスティクスの強化設計を併せて実施することが必要不可欠である。いくら素晴らしい需給計画を立てたところで、無理に無理を重ねたロジスティクスにしがみついているような状態では、そのサプライチェーンには、いつか必ずヒビが入る。では、ワンデータ・トランザクションが実現するSCMにおいて、ロジスティクス領域は、どの様な変化を求められるのだろうか。

ロジスティクス自体が競争力の源泉になる時代に

需給計画(PSI:Purchase/Production、Sales、Inventory)は、その名が示す通り、生産情報と販売情報、そして在庫情報を突き合わせて計画するものだ。ただそれは、あくまでも数字上の計画である。これに対しロジスティクスは、そのPSIを実現するための実行手段だ。“情報”をインプットとして“モノ”を決められた時間に、決められた場所に運ぶという、SCMを成立させる上では不可避な重要なリアルな機能である。

にも関わらず日本では昔から、ロジスティクスはコストとして扱われ、商品政策や販売政策と比較すると戦略的重要性が低く見られてきた歴史がある。結果として企業は、年月をかけてロジスティクスをアウトソースすることで、経費化してコスト管理に集中するというモデルを作り上げてきた。

逆にロジスティクス業界にすれば、コストを極限まで下げる努力を繰り返しながら、荷主からの要求を何としても実現してきたことになる。彼らの血がにじむような努力の結晶が、各産業のSCMを支え続けてきたわけだ。反面、業界全体が無意識のうちに下請け体質にはまり込んでしまっていると言ってもよい。

実は今、国内外で競争力強化に動く業界や企業は、需要・供給変動に対応するための戦略的ロジスティクスの整備に乗り出している。ロジスティクス自体が、企業価値や商品価値に直接貢献する、あるいは競争力の源泉であるとの認識からだ。そんなビジネスチャンスを、荷主とロジスティクス業界を問わず、多くの企業が見逃していることになる。

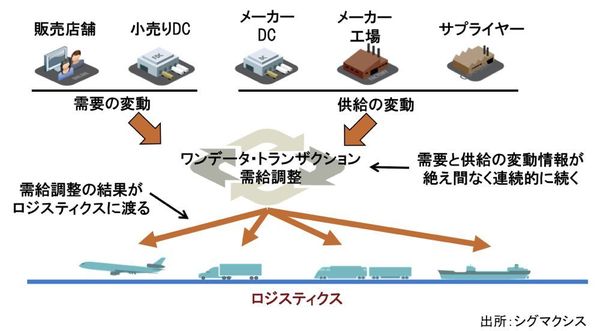

戦略的ロジスティクスの整備事例をいくつか紹介しよう。いずれも、需要と供給の変動をロジスティクスでいかに吸収するかを試行錯誤し、独自のモデルを作り上げることでサプライチェーンの対応力を高めている(図1)。

図1:需給変動を最終的に吸収するのはロジスティクスの役割

図1:需給変動を最終的に吸収するのはロジスティクスの役割拡大画像表示

●EC(Electronic Commerce:電子商取引)サイト

米Amazon.comはもとより、楽天やYahoo!ジャパンは、納品リードタイムの短縮を競争力の源泉の1つに位置付けている。翌日配送は当たり前になり、当日や1時間以内の配送サービスも始まった。これを実現するためには、小売業の物流センターにおいて、在庫を余らせない・切らさないための細かな在庫・発注管理が必要になる。

ベンダー主導で在庫の最適化を図るVMI(Vendor Managed inventory)での運用も当然考えられる。メーカーやサプライヤーは、小売り側の在庫状況を細かくウォッチし、調達から生産、出荷までを調整することになる。結果、そこでのロジスティクスは、ベンダーからの出荷指示をぎりぎりのリードタイムまで待ち、モノを小売りの物流センターまで届けるというオペレーションを徹底することになる。

●ファストフードチェーン

ハンバーガーやドーナツなどのファストフードチェーンでは、期間限定アイテムの販売もあり、日々の売れ行き状況を見ながら、在庫のエリアアロケーション(再配置)を日次調整している。販売期間の終了が迫ってくると、在庫を売り切るために絶えず調整し、全国単位で資材の配置を最適化している。

取り扱いアイテムが少なければ少ないほど、店舗での原材料欠品は決してあってはならない。災害やストライキなどによりサプライチェーンに分断が生じた際には、輸送コストを度外視した別ルートのモードを選択するほどである。

●SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)企業

SPAとは、企画から製造、小売までを一貫して担うビジネスモデルを指す。ファーストリテイリング(ユニクロ)などが代表例だ、彼らは、ビジネスの全行程において、コストと品質、納期のすべてを管理することで、消費者ニーズに応じた商品/サービスを的確なタイミングで市場投入することを目指す。

つまり「売れる」と判断した商品/サービスを最短のリードタイムで投入する仕組みの構築に余念がない。そのためアパレル企業の中には、商品を世界各地のハブ拠点まで輸送するために空輸を含めたロジスティクスネットワークを構築する企業もある。

ワンデータ・トランザクションが柔軟性を高める

上記の例から分かるように、ロジスティクスを担う企業・組織の役割は、需要と供給の変動を吸収し、モノを決められた時間・場所に届けることである。しかし、その実行はますます難しくなってきている。デジタル化、多様化、グローバル化といった変化を背景に、企業に対する消費者の要求の難易度が高まっているためだ。

現在企業間でやり取りされている需給計画の精度の問題については、第2回で述べたとおりだ。そうした需給計画の結果として提示される精度が低い出荷計画では当然、トラックやコンテナ、船便・航空便などの物流アセットのブッキングを決めるには頼りないものになる。需要・供給変動に柔軟性を持って対応したいとは思っても、結局は確定出荷オーダーを受けてから、最終の物流アセットを確保せざるを得ないのが多くの企業における現状だろう。

こうなると、後から来る変更対応は調整が困難を極める。それでも「変更に対応してくれないと困る」という荷主企業に対して、ロジスティクス側は営業利益を食いつぶしてでも必要な物流アセットを確保するわけだ。

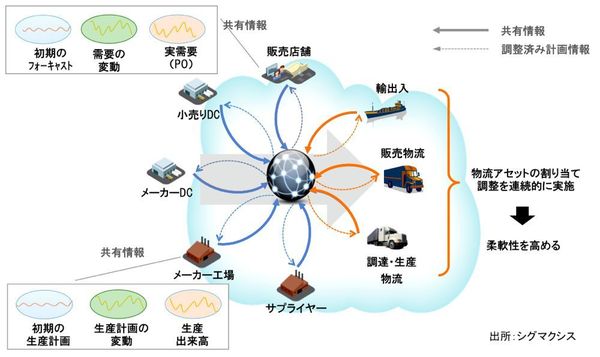

このような状況を打破するための有効な手段となるのが、ワンデータ・トランザクションである。このネットワークに参画すれば、ロジスティクスを担う企業・組織も、鮮度と精度の高い需給計画情報を活用できる。特に、タイムラグのない変更情報を、ロジスティクス側があらかじめ入手できるという点が重要だ。

数週間先までの需要と供給の情報を的確に読み取り、物流アセットの割り当てを調整する。これを日々、調整業務として繰り返すことで、ロジスティクス側は急な変更にも柔軟性をもって対応できる(図2)。

図2:需供変動に合わせ、ロジスティクス側は物流アセットを調整する

図2:需供変動に合わせ、ロジスティクス側は物流アセットを調整する拡大画像表示

物流アセットを適切に割り当てるには、需給変動を的確に読み取るスキルが必要になるが、そこにはITの力を活用すれば良い。配車システムが、需要・供給変動に合わせて必要な物流アセットの割り当てを提案するという仕組みも動き始めている。

輸送トレース情報は、みんながほしがる貴重な情報

では逆に、ロジスティクス側が持つ情報は、ワンデータ・トランザクションにおいて、どういう意味を持つだろうか。

ロジスティクス側が持つ情報は、大きく(1)モノの量=在庫と(2)モノの動き=輸送トレースに分かれる。このうち在庫の情報は、基本的に需給調整に左右されるため、荷主側でも、その動きはつかみやすい。

しかし、輸送トレースの情報は、ロジスティクス企業それぞれに持ち方が違う。管理するステータスが異なり、情報の鮮度においてもバラつきがある。荷主側では把握ができない情報でもある。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- IoT時代にワンデータ・トランザクションが生み出す新たなビジネスモデル:第5回(2016/02/29)

- IoTやIndustry4.0が指し示すワンデータによるSCM改革:第3回(2015/12/14)

- オムニチャネル時代の需給計画、ワンデータが精度を高める:第2回(2015/11/09)

- SCMを変革する「ワンデータ・トランザクション」─モノと情報を一体化し、全プレーヤーが同時に動く:第1回(2015/10/13)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-