Software Defined(ソフトウェア定義)の進展に伴い、“DevOps(開発と運用の融合)”におけるDev(開発)への関心が高まいる一方だが、Ops(運用)におけるSoftware Defined化も進む。そのためのツールの1つがOSSの「StackStorm」。2016年3月に米ブロケード コミュニケーションズ システムズが買収し、同社独自のディストリビューションも始まっている。StackStormの価値や、ブロケードが同分野に乗り出す意味などを聞いた。

──運用現場の自動化は決して新しい取り組みではない。

運用管理のベストプラクティスである「ITIL(IT Infrastructure Library)」やプロセスオートメーションの「Runbook」などが10年、20年も以前から存在している。だが、それら多くのツールは、リジッド(厳密)であり、決して成功しているとは言えない。大規模なアプリケーションシステムを大規模なツールを使って、大勢の人員によって運用することを前提にしてきたからだ。結果、導入やアップグレードがしづらい。導入/アップグレードのプロジェクトを立ち上げても、プロジェクトが終了することには次のバージョンが出ているといった状態も発生していた。

StackStormは、そうしたツールの次世代版だ。柔軟性があり部分的な導入が可能だし、既存の各種ツールとも連携が容易なため何かを置き換える必要もない。何か新しいことをする際に、「すべてを置き換えろ」と主張するテクノロジーは良いテクノロジーではない。現状のやり方にも役に立ちながら、守備範囲を拡げることで切り替えられるのが良いテクノロジーである。企業ITに対して米調査会社のガートナーが、2つのモードがあるとする「バイモーダル」を提唱しているが、その指摘においてもすべてを刷新しろとは指摘していない。

──StackStormは具体的に何を実現するのか。

StackStormは、ルールに基づいて複数のシステムを連携させるためのワークフローエンジンだ。例えば、蓄積されているシステムログをセンシングし、しきい値を超えたデータがあれば、それをきっかけに、SlackやYammerといったチャットシステムや各種の運用支援システムにアラートを出したりする。これにより複数の組織やチームにまたがる業務プロセスをより効率良く回せるようにする。従来製品との差異が分かりづらいかもしれないが、こうした連携がAPIベースで容易に実現できるのが特徴だ。

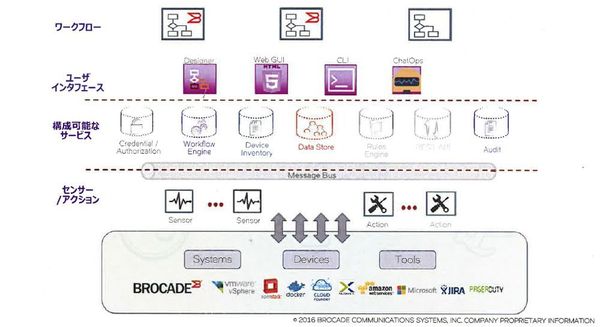

StackStormをベースにしたWorkflow Composerでは、StackStormの機能に加え、ワークフローのデザイナーや、既存システムとの連携機能などを用意する(図)。また、特定のユースケースを実現するための「オートメーションスイート(AS)」も用意する。ASの仕組みは、OSSベースでコミュニティーでも実現できるが、ブロケード版はブロケードのサービスとしてサブスクリプションベースで提供する。

図:StackStormをエンジンにした「Brocade Workflow Composer」のアーキテクチャー

図:StackStormをエンジンにした「Brocade Workflow Composer」のアーキテクチャー拡大画像表示

──ところで、ブロケードのこれまでの注力点は、NFV(Network Functions Virtualization)などネットワークの仮想化だった。それが今、なぜ先行する専業ベンダーも多い運用の自動化なのか。

NFVに代表されるSoftware Definedも自動化に向けた取り組みの1つだ。だが、テクノロジーの進化は止まらず、システムのサイロ化(縦割り)の時代が終わろうとしている。その流れの象徴が、コンバージドだ。サーバー、ネットワーク、ストレージといったインフラの垣根が消えていく。自動化もサイロ化していては将来はない。

当社はネットワークにフォーカスするが、自動化の領域にも踏み出す。ただ、だからといってアプリケーションを含め、企業のすべてのITを束ね、単一ビューを提供しようというわけではない。先に説明したように、各種のツールベンダーとは補完関係にある。

確かに、ツールの使い方によっては、他社のツールが不要になることもあるだろう。だが、市場にはソリューションを提供するツールが多数あり、用途に応じて各社製品を組み合わせるのが当然の時代になっている。利用企業にしても、より良い組み合わせを選ぶための見識を高めており、あるケースでは協業しても、別のケースでは競合になるのは当然だ。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-