2018年9月に設立された一般社団法人 官民データ活用共通プラットフォーム協議会(DPC)は、スマートシティなど官民での円滑なデータ流通を必要とするプロジェクト向けのエコシステムを構築するための組織だ。欧米諸国に比して出遅れた感のある日本のスマートシティ政策だが、これをもって巻き返しを図りたいところだ。

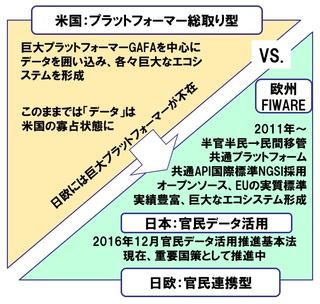

図1:「データ資源」をめぐる国際競争の動き(出典:DPC設立総会概要説明資料)

図1:「データ資源」をめぐる国際競争の動き(出典:DPC設立総会概要説明資料)拡大画像表示

官民データ活用共通プラットフォーム協議会(DPC)が取り組む官民データ活用プラットフォームは、欧州のFIWAREがモデルとなっている。

GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)という巨大プラットフォーマーが存在する米国では、スマートシティなどの大規模プロジェクトも民間主導で行われることが多い。一方、巨大プラットフォーマーが存在しない欧州では、2011年から官民連携で共通プラットフォーム構築が検討されてきた。それがFIWAREだ(図1)。ここでいうプラットフォームとは、スマートシティなどで活用されるIoTプラットフォーム、あるいはPaaSのような、クラウドプラットフォームのことである。

日本版FIWAREの開発へ

FIWAREは、OpenStackなど標準的に利用されているオープンソースソフトウェア/アーキテクチャを採用し、共通APIを備えた非営利型のIoTプラットフォームである。共通APIとして採用されている国際標準のNGSIは、日本のNECが主導で進めてきたNGN対応の共通API規格だ。FIWAREでは欧州以外の地域にも採用を呼びかけており、日本がエコシステム入りする選択肢もあったが、最終的にはFIWAREと相互連携可能な独自のプラットフォームを構築することにした。それを実装レベルまで推進していくための組織がDPCということになる。

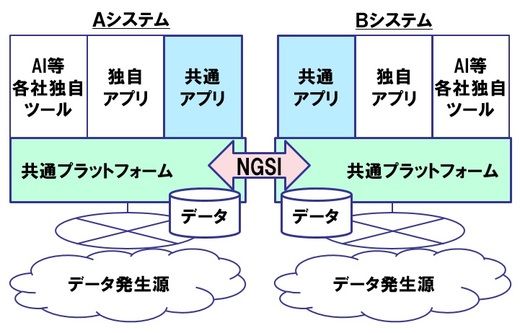

共通プラットフォームが実装されると、どのようなメリットがあるのか。例えば、自治体が進めるスマートシティプロジェクトの場合、多数のベンダーがプロジェクトに参加してさまざまなアプリが開発される。その中には、ベンダー独自のツールやその自治体だけでしか使うことのできないアプリもあれば、共通して使えるアプリもある。アプリのプラットフォームがベンダー独自のものの場合、別のベンダーが参加したプロジェクトでは、同じ機能を持つアプリを一から作ることになる。

プラットフォームが、自治体やベンダーの枠を超えて共通化できていれば、一度作ったアプリやサービスの使いまわしが利くようになり、開発期間、コストの大幅削減につながる(図2)。時間とコストが膨大にかかるスマートシティプロジェクトにおいて、これらの削減は普及の大きな推進力になる。

DPCの会長には東京大学大学院情報学環教授の須藤修氏が就任。顧問に豆蔵ホールディングス会長で一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ、2021年7月に一般社団法人ソフトウェア協会〈SAJ〉に改称)会長も務める荻原紀男氏と、アクセンチュア 福島イノベーションセンター センター長の中村彰二朗氏がそれぞれ就任した。代表理事はインターフュージョン・コンサルティング(IFC)会長の奥井規晶氏が、実質的な事務局となる業務執行理事は富士ソフト ソリューション事業本部 R&D部エグゼクティブフェローの山本祥正氏が務める。

そのほか、理事企業としてIFC、富士通、日立製作所、NEC、NTTコミュニケーションズ、TIS、新日鉄住金ソリューションズ、富士ソフト、外部理事のオムロン、エブリセンスの10社が顔を揃えたほか、正会員企業として日本ユニシス、NTTデータ、グラビス・アーキテクツ、さくらインターネットに加え、AWS(Amazon Web Services)、日本マイクロソフト、セールスフォース・ドットコムといった外資系企業も参加予定だ。代表理事の奥井氏は「時間の制約があり、まだ声を掛けられていない企業もある。最終的には、日本を代表するITベンダーが一通り参加している状態を作りだしたい」としている。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-