電通国際情報サービス(ISID)と立命館大学 デザイン科学研究センターDMLは2019年10月21日、革新的な新商品・新サービス創出のための「意味のイノベーション」を支援するITサービスの共同研究を開始したと発表した。2019年12月までを予定している。

ISIDは、製品開発における構想設計(製品に求められる機能・性能を実現するために、実現方式や主要部品の構成・能力などを検討し、大まかな設計諸元を決めていくプロセス)を支援するシステム「iQUAVIS」を提供している。iQUAVISを使い、設計開発の初期段階で技術者の思考を見える化することによって、革新的な製品開発を支援してきた。

一方、立命館大学DMLは、企業が意味のイノベーションを実践するための知の体系化を進めている。

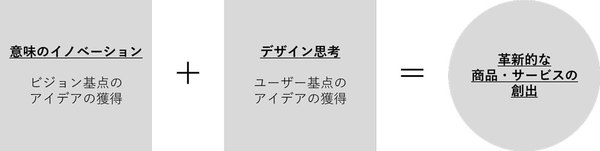

今回、ISIDと立命館大学DMLは、それぞれの知見を掛け合わせることで、意味のイノベーションを通じた革新的な商品・サービスの創出を支援するITサービスのあり方を研究する(図1)。革新的な商品・サービスを創出するためにITサービスがどのように貢献できるかを探る。

図1:意味のイノベーションとデザイン思考を合わせて革新的な商品・サービスの創出を支援する(出典:電通国際情報サービス)

図1:意味のイノベーションとデザイン思考を合わせて革新的な商品・サービスの創出を支援する(出典:電通国際情報サービス)拡大画像表示

モノが溢れる現代では、機能や性能を高めるだけでは商品を差別化することが困難になりつつある。これに代わる新たな競争力の源泉を獲得することが、日本企業における新たな課題となっている。解決策の1つが、商品やサービスの利用を通じて得られる「体験価値」の向上である。

体験価値の向上を実現する有効な理論の1つが「デザイン思考」である。利用者に共感し、徹底的に観察することで得られるアイデアを、より良い商品・サービスの創出につなげるアプローチ方法である。一方、革新的な商品・サービスを生み出すためには、利用者が期待するものだけでなく、利用者ですら気づいていない新たな商品やサービスの意味を問いかけ、世の中に提案していくことが必要となる。

ここで重要なのが、企業や開発者が秘めている内なる想いを起点にビジョン(意味の方向性)を打ち立て、これを実現するアイデアを導いていくアプローチである。これを実践するための理論の1つとして欧州を中心に研究が進んでいるのが「意味のイノベーション」だ。

これら2つの理論を両輪として実践することで、革新的な商品・サービス創出の確度が高まり、豊かな顧客体験につながる。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-