[新製品・サービス]

中小企業の1~2割が「テレワークは自社に適さない」と回答─ノークリサーチ

2020年2月26日(水)日川 佳三(IT Leaders編集部)

市場調査会社のノークリサーチは2020年2月26日、中堅・中小企業におけるテレワークの導入意識などについて、調査結果と見解を発表した。調査によると、「テレワークは自社に適さない」と回答した企業は、IT企業では3.6%に留まるが、一般業種では1割弱~2割弱を占める。

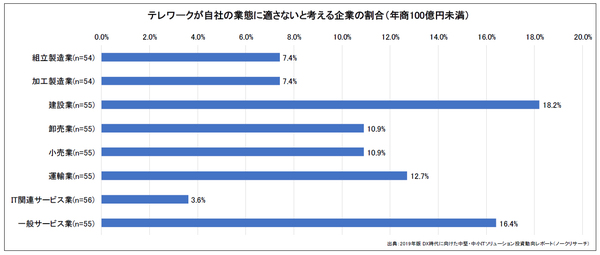

ノークリサーチは、年商100億円未満の中堅・中小企業を対象に「テレワークが自社の業態に適さない」と考えるかどうかを聞いた(図1)。テレワークが適さないと考える割合は、比較的テレワークに向いたIT関連サービス業では3.6%に留まったが、他の業種では1割弱~2割弱を占めた。

図1:中堅・中小企業を対象に「テレワークが自社の業態に適さない」と考えるかどうかを聞いた結果。テレワークが適さないと考える割合は、比較的テレワークに向いたIT関連サービス業では3.6%に留まったが、他の業種では1割弱~2割弱を占めた(出典:ノークリサーチ)

図1:中堅・中小企業を対象に「テレワークが自社の業態に適さない」と考えるかどうかを聞いた結果。テレワークが適さないと考える割合は、比較的テレワークに向いたIT関連サービス業では3.6%に留まったが、他の業種では1割弱~2割弱を占めた(出典:ノークリサーチ)拡大画像表示

大企業や IT企業の場合、テレワークでの業務が可能な形態(主にオフィス勤務)の従業員数が多い。一方、小売業やサービス業における店舗勤務、製造業における工場勤務、建設業における現場勤務など、テレワークの実施が難しいケースも多々ある。

中堅・中小企業においては、店舗勤務、工場勤務、現場勤務などを担う従業員の比率が高い。このため、「企業としてテレワークを実践する」といった表現自体に違和感を感じる中堅・中小企業も少なくないとノークリサーチは指摘する。図1のグラフが示す結果には、こうした背景が関連している。

中堅・中小企業がテレワークを導入する際には、自社の業種や業態を踏まえつつ、テレワークを効果的に適用できる場面はあるかどうかを考えることになる。

感染症対策では来店客の減少やサプライチェーンの停滞も考慮

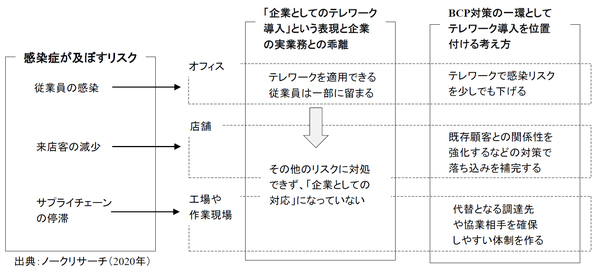

新型コロナウイルスなど感染症のリスクという点では、中堅・中小企業では特に、「従業員の感染」だけでなく、「来店客の減少」(特に小売業やサービス業)や「サプライチェーンの停滞」(特に製造業や建設業)などを考慮する必要がある(図2)。

図2:感染症のリスクという点では、中堅・中小企業では特に、「従業員の感染」だけでなく、「来店客の減少」(特に小売業やサービス業)や「サプライチェーンの停滞」(特に製造業や建設業)などを考慮する必要がある(出典:ノークリサーチ)

図2:感染症のリスクという点では、中堅・中小企業では特に、「従業員の感染」だけでなく、「来店客の減少」(特に小売業やサービス業)や「サプライチェーンの停滞」(特に製造業や建設業)などを考慮する必要がある(出典:ノークリサーチ)拡大画像表示

新しい感染症では従業員の感染に注目が集まりやすいが、来店客の減少やサプライチェーンの停滞は、感染が収束した後も影響が続く可能性がある。

感染症に起因するリスクを軽減するためには、来店客の減少やサプライチェーンの停滞を含めたBCP(事業継続計画)の視点を持つことが大切だとノークリサーチは見ている。

●Next:テレワークを在宅勤務の意味に捉える中小企業

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-