ビジネスの高度化と消費者のニーズが相まって、多くの産業分野でデジタル化が進んでいる。小さな商店でも電子マネーに対応するところが増えているのは、その証だろう。医療分野も同様のはずだが、実際はどうか? 最近、筆者は医療の現場をつぶさに観察する機会があった。今回と次回の2回にわたって、医療現場のデジタル化をじっくり考察してみたい。

医療分野のデジタル化の歴史と現状

医療分野のデジタル化は、1970年代の診療報酬請求業務の合理化のためにレセプトコンピュータ(レセコン)を導入することが始まりだった。電子カルテが初めて登場したのは1999年。電子媒体の原本性が法的に認められ、紙カルテに変わるという大きな進展があった。

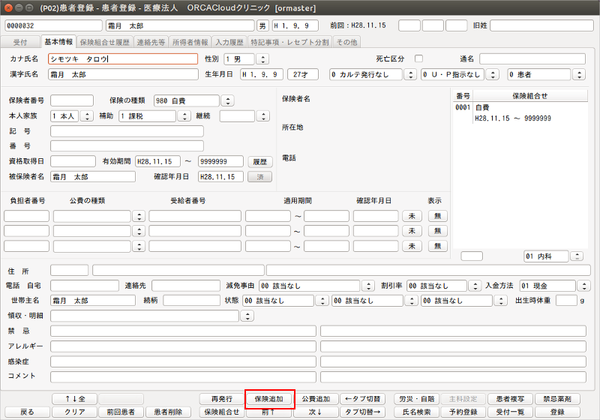

レセコンについては、2005年に日本医師会がオープンソースソフトウェアとして日医標準レセプトソフトウェア「ORCA(オルカ)」を提供開始。電子カルテとも連携するレセコン(ソフトウェア)として普及している(画面1)。

画面1:日医標準レセプトソフトウェア「ORCA」のSaaS版「Orcacloud」の保険情報入力画面(出典:ソーソー)

画面1:日医標準レセプトソフトウェア「ORCA」のSaaS版「Orcacloud」の保険情報入力画面(出典:ソーソー)拡大画像表示

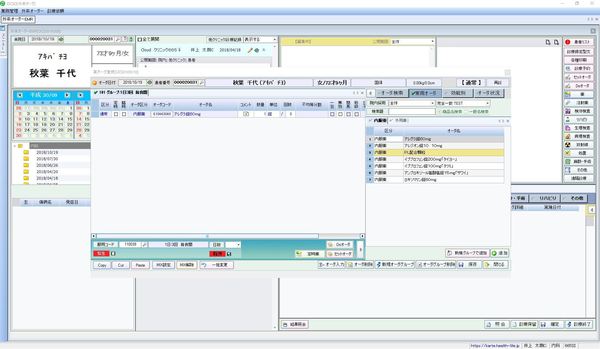

ところで、電子カルテには、EMR(Electric Medical Record:電子医療記録)とEHR(Electric Health Record:電子健康記録)という2つの概念がある。EMRは施設内で活用される医療診療情報で、患者IDをキーにして予約から検査情報、画像情報、診療情報、オーダー情報、施術情報、投薬情報、医事会計などを扱う。通常電子カルテと呼んでいるのはこのEMRを指す(画面2)。

画面2:電子カルテシステム「ヘルス×ライフカルテ」の診察情報入力画面(出典:勤次郎)

画面2:電子カルテシステム「ヘルス×ライフカルテ」の診察情報入力画面(出典:勤次郎)拡大画像表示

一方のEHRは、長期にわたる複数の診療機関による医療情報や病歴、投薬、人間ドックなどの検査データ、予防接種、各種バイタルサイン(体温、呼吸、血圧、脈拍など)を含んだ、広く健康にかかわる個人情報が集積されたものである。病院と、かかりつけのクリニックの医師が医療情報を相互参照できるようにしようと、厚生労働省が地域医療情報連携ネットワークシステムの基盤を開発し、EHRを普及しようとしている。

しかし、ほとんど使われていない実態が2019年の会計検査院の報告で指摘されている。欧米では認可を受けた複数の医療機関が医療情報を集積して管理し、長期医療情報として交換できる仕組みがあるが、EHRの普及で日本は遅れている。とはいえ、大きな流れとして個人に紐づく健康や医療情報が連携され、集積されて活用されていく将来像があることは間違いない。

医療現場の隅々までデジタル化は進んでいく

医師には勤務医と開業医があることはご存知のとおりだ。日本では大学病院や公立病院や民間病院で働いている勤務医がおおむね7割、クリニックや診療所などで働く開業医が3割と言われている。開業医のデジタル化の実態は、親しいかかりつけの医師でもいないと詳細はわからない。

けれども、電子カルテによる患者管理や画像管理、診療管理、処方箋発行や医事会計などはシステムなしでは仕事にならないので、たまに行く歯科クリニックや眼科クリニックでもシステム装備はされている。医療卸業者のイベントに行ってみると、病院向けとクリニック向けにさまざまなアプリケーションをさまざまなメーカーが提供していて、クリニックの関係者もたくさん訪れ、会場で説明を聞いている姿をよく見かける。

小さな町の薬局でも患者管理と保険請求のシステムがないと仕事にならないので、最低でもレセコンは導入している。最近は電子マネー処理のために端末も導入され電子レジスターと連動させるようになっている。その様子は一般の事業会社における中小企業の姿と変わりはない。業種業態は異なっても、事業の規模が小さくても、明らかに仕事の合理化につながるところや取引先から要求されるところにはシステムが導入されている。

一般に、デジタルの将来展望は投資力のある大企業に見ることができる。医療分野もしかりなので、以下、大きな病院の実態から将来展望を考察していくことにする。

●Next:デジタルで大病院の長時間待ち問題をどこまで解決できるか

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 「2025年の崖」はどうなった? DXレポートから7年後の実態を検証する(2025/12/24)

- 生成AIで進化するサイバー空間の“悪意”、どう対処するか?(2025/11/26)

- ヒューマノイドの時代が確実にやってくる(2025/10/28)

- 「越境」のすすめ─CIOは専門性の境界を越える「総合診療科医」であれ!(2025/09/25)

- 年初発表の「2025年世界10大リスク」を振り返ってみる(2025/08/28)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-