ファクスを非効率でデジタル化を阻害する時代遅れのものと見なす風潮があるが、実際のところはどうか。利用調査を見ると、国内外で依然として広く利用されている。その背景には、コストの安さ、操作の簡便性、確実な送受信、高いセキュリティといった多くのメリットが存在する。特に中小企業や特定の業種では今なお代替困難な手段である。この歴史ある情報通信機器の価値を改めて考えてみる。

世の中はデジタル時代と言われ、ペーパーレスの気運が強まり、「紙イコール悪」のように扱われる風潮がある。確かに、紙の状態では活用の効率が悪いことはだれでもわかる。データとして使おうと思っても収集・加工がしにくく、保存や検索も簡単ではない。

そんな風潮の中でいつも槍玉に上がるのがファクス(ファクシミリ、FAX)である。複合機にファクス機能が搭載され、ビジネス活動の中で長く活用されてきた。大手・中堅・中小企業はもとより、個人事業主が経営する小規模な店舗や事業でも、専用機やコピー機に搭載されたファクスが今も使われている。しかし、ペーパーレスへの流れは企業内で複合機の台数を削減したり、ファクスを廃止したりする動きとして現れてくる。

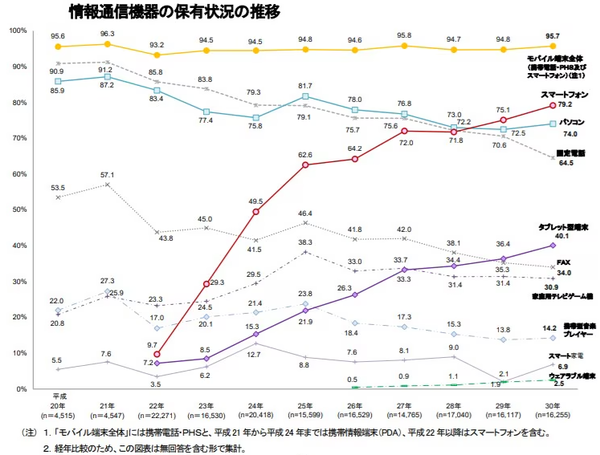

少し前の数字だが、総務省による2020年の通信動向調査によると、ファクスの世帯普及率は徐々に少なくなっている。買い換えはあっても新規に購入することは少ないだろうから、企業でも家庭でもファクスが減っていく傾向にあることは間違いない。それでも2018年時点で世帯普及率が34%もあり、根強く使われていることもわかる(図1)。

図1:情報通信機器の保有状況の推移(出典:総務省「令和2年通信動向調査」)

図1:情報通信機器の保有状況の推移(出典:総務省「令和2年通信動向調査」)拡大画像表示

実は世界でもかなり利用されているファクス

ファクスと言うとアナログな印象があるが、原理は文字や図や写真などを電子データに変換し、それを電気信号に変換して送受信しているデジタル機器だ。結果としてプリンタで紙に転換することから、デジタル時代にふさわしくないとかペーパーレスに反するとか、非難の対象になっている。電子帳簿保存法の改正などで政府もファクス廃止を推奨するものだから、まるで悪者扱いだ。

ファクスの歴史は実に古く、原理の発明は何と1843(天保14)年、日本は江戸時代である。スコットランドの電気技師によるもので、今も世界中で使われているのは原理がすぐれている証拠でもある。普及するまでにはかなりの時間を要し、1980年代になって多くの日本企業がファクス機器を開発・製造したことから世界中に広がった。オフィス用はもとより、個人商店や家庭用に普及が進み、一時は世帯(家庭)導入率が60%近くになった。

そんなファクスの今後を考えると、2つの見方ができる。1つはじわじわと衰退の道を辿るもの。若い世代が使わなくなっていることから、減少傾向は今後も続くだろう。もう1つの見方は、そんな環境にあっても使われ続けるという現実である。

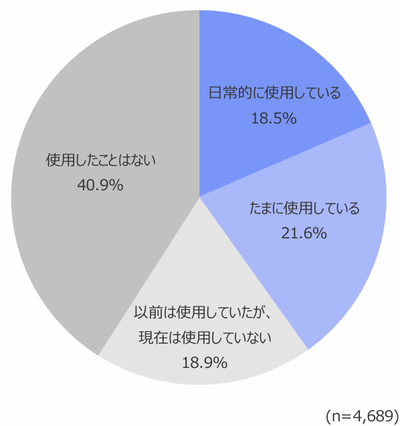

一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)が2024年1月、全国の20~69歳の有職者約4000人に実施した調査によると、実に40.1%が業務でファクスを使用している。そのうち日常的に使っているとの回答は18.5%あり、根強く生き残っていることが分かった(図2)。

図2:ファクスの使用状況(出典:一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会「ファクシミリに関する調査、2023年、日本」)

図2:ファクスの使用状況(出典:一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会「ファクシミリに関する調査、2023年、日本」)拡大画像表示

●Next:国内外でのファクス利用率の意外な高さ、その背景

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 「2025年の崖」はどうなった? DXレポートから7年後の実態を検証する(2025/12/24)

- 生成AIで進化するサイバー空間の“悪意”、どう対処するか?(2025/11/26)

- ヒューマノイドの時代が確実にやってくる(2025/10/28)

- 「越境」のすすめ─CIOは専門性の境界を越える「総合診療科医」であれ!(2025/09/25)

- 年初発表の「2025年世界10大リスク」を振り返ってみる(2025/08/28)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-