SUBARUは、サイバー攻撃に対するセキュリティ対策として、脅威インテリジェンス(情報)の活用を開始した。日立製作所の「脅威インテリジェンス提供サービス」を2022年2月1日から運用している。外部に公開しているIT資産の脆弱性や自社に関する脅威情報を把握することによって、情報資産を脅威から守り、より安全なビジネス環境を確保するとしている。日立が同年3月17日に発表した。

SUBARUは、サイバー攻撃に対するセキュリティ対策として、脅威インテリジェンス(情報)の活用を開始した。日立製作所の「脅威インテリジェンス提供サービス」を2022年2月1日から運用している。外部に公開しているIT資産の脆弱性や自社に関する脅威情報を把握することによって、情報資産を脅威から守り、より安全なビジネス環境を確保するとしている(図1、関連記事:データガバナンスを最重視し、データの信頼性を確保─SUBARUの全社データ統合基盤プロジェクト)

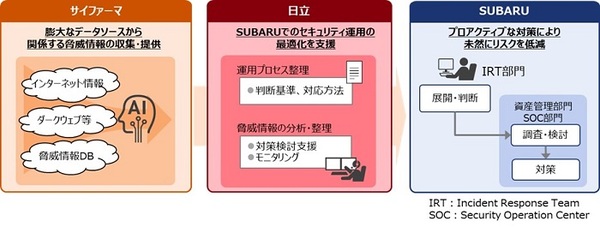

図1:SUBARUは、脅威インテリジェンスの活用を始めた。脅威インテリジェンス基盤「DeCYFIR」の導入・運用を日立製作所が支援した(出典:日立製作所、サイファーマ)

図1:SUBARUは、脅威インテリジェンスの活用を始めた。脅威インテリジェンス基盤「DeCYFIR」の導入・運用を日立製作所が支援した(出典:日立製作所、サイファーマ)拡大画像表示

導入した脅威インテリジェンス提供サービスは、サイバーセキュリティベンダーのサイファーマ(CYFIRMA)の脅威インテリジェンス基盤「DeCYFIR(デサイファー)」に、日立が自社セキュリティ専門組織で培ったサイバーセキュリティ対策の運用ノウハウを組み合わせて提供するものである。

サービスの中核となるDeCYFIRは、サイバー攻撃者が利用するダークウェブ(通常の検索エンジンにはヒットしないサイト。通常では閲覧できない)上にある情報や、セキュリティ対応機関(CERTやISAC)の情報など、28万以上のデータソースから脅威情報を収集する。こうして収集した情報に対して、「だれが、なぜ、何を、いつ、どのように攻撃するか」をAIで分析し、個々のユーザーにインテリジェンス(情報)として提供する。

さらに、日立のセキュリティ専門家が、DeCYFIRで収集・分析した脅威情報をもとに、ユーザーの業務に合わせて優先度づけや、対策方法などの運用プロセス検討を行う。ユーザーは、情報収集・分析に関する業務負担をかけずに、対応要否の判断や対策の検討に注力できるようになる。

サービス提供の背景について日立は、自動車をインターネットに接続したコネクテッドカーが注目を集める中、自動車業界ではサイバー攻撃に対応するため、これまで以上のセキュリティ対策が求められていることを挙げる。SUBARUでは、すでにEDR(エンドポイント検知・対処)やSIEM(セキュリティ情報・イベント管理)などのセキュリティ対策を導入済みで、これらに今回の脅威インテリジェンスの活用を加えている。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-