製造業の競争力を回復するカギは「調達DX」にあり!

2023年10月10日(火)CIO賢人倶楽部

「CIO賢人倶楽部」は、企業における情報システム/IT部門の役割となすべき課題解決に向けて、CIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)同士の意見交換や知見共有を促し支援するユーザーコミュニティである。IT Leadersはその趣旨に賛同し、オブザーバーとして参加している。本連載では、同倶楽部で発信しているメンバーのリレーコラムを転載してお届けしている。今回は、カシオ計算機 デジタル統轄部 シニアオフィサー 開発・生産改革担当 矢澤篤志氏によるオピニオンである。

製造業大国であるドイツは、2021年のハノーバーメッセでIndustrie 4.0戦略の国際的な成功を宣言した。日本はどうかというと、同年実施の「日経ものづくり」の調査で「日本のスマート工場は世界に比べて遅れている」と回答した企業が6割に上った。コロナ禍で海外の点における抜本的な施策が阻まれたため、この比率は現在も大きな変化はないと考えられる。こうして、デジタル化、DXへの取り組みで世界に大きな後れを取っているのが今の日本である。

では、どうすればよいか? 製造業が取り組むべきDX関連の施策として指摘されるのは以下の3つだ。

●顧客との接点を構築し、製品などの価値を高める起点となるデジタルマーケティングの実践

●「2025年問題」と呼ばれる基幹業務システムの刷新を通じた業務とシステムのサイロ化の解消

●80年代から地道な改善サイクルによって作り上げてきた製造現場のデジタル化

これらが重要であることは間違いないが、今回はあえて、表立って語られることが少ない「調達DX=調達領域のデジタル化」に焦点を当てる。日本のものづくりを支えているのは、サプライチェーンの裾野を構成する多くの中小企業である。ところが製造業における調達領域のデジタル化の比率は非常に低い。この点で調達領域のデジタル化こそが裾野全体の競争力を高める肝であると考えるからである。

調達領域は「デジタル化空白地帯」

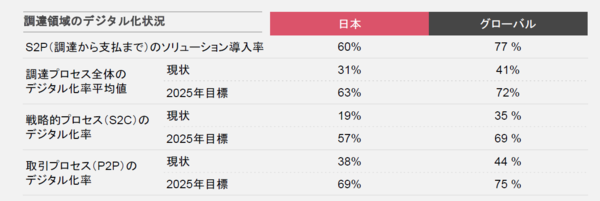

製造業における調達領域のデジタル化の比率が非常に低いことは、意外に思われるかもしれない。コンサルティング大手のPwCが2022年に実施したグローバルデジタル調達実態調査によると、日本における調達領域全体のデジタル化の比率は約3割にとどまる(表1)。原価低減や製品の競争優位を生み出ためのサプライヤー開拓、ソーシングなどのコア領域に至っては2割以下でしかない。筆者自身も、生産・調達領域の役員を務めていた際、特に調達領域のデジタル化の遅れは深刻な課題と受け取っていた。

表1:調達領域のデジタル化状況(出典:PwCコンサルティング「PwCグローバルデジタル調達実態調査 第4版)

表1:調達領域のデジタル化状況(出典:PwCコンサルティング「PwCグローバルデジタル調達実態調査 第4版)拡大画像表示

少し横道にそれるが、調達領域には直接材と間接材がある。原材料や部品など生産に直接必要な資材が直接材、工具や消耗品など生産に間接的に必要なものが間接材だ。原価や品質、デザインなどの競争優位性を左右するのは直接材。そして「デジタル化空白地帯」と呼べるほどデジタル化の遅れが目立つのも直接材の調達領域であり、したがってDXを進めるべき領域である。

なぜ直接材の調達領域のデジタル化が遅れているのか? 理由の1つは、ERPなどのソリューションがこの領域を十分にカバーできていないことである。購買や支払などの会計につながる伝票発行や材料の所要量計算などの機能は備えている。しかし部品や金型の要求仕様を伝えて試作、検収を行うプロセスや、環境問題への配慮や取引先の経営状況・災害・コンプライアンス等のリスク管理などの業務はそうではない。代わりに電子メールやExcel、Accessなどを使った現場の工夫で、何とか業務を回しているのが実態である。

もう1つ、あまり重要視されていなかったこともある。製造業と直接材のサプライヤーは長年、培った取引関係の中であうんの呼吸が通用してきた。いささか極論だが、サプライヤーは外部企業ではあっても仲間内の企業でもある。電子メールやExcelなどで、コミュニケーションも情報共有も問題なくできたのである。

●Next:調達DXに向けてカシオがやったこと

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- AIの進化でますます重要になるビジネスアナリストの役割(2026/01/08)

- 生成AI時代にCIOが果たすべき役割─「生成AIに関する実態調査 2025春 5カ国比較」を踏まえて(2025/12/11)

- DXとは何者か?─フィルムビジネスを失って見えたもの(2025/11/21)

- CIOが「変革の旗手」となるためのロードマップ─改めてCIOの役割を考える[後編](2025/10/09)

- CIOの役割再定義と、日本企業が直面する全体/個別最適のジレンマ─改めてCIOの役割を考える[前編](2025/09/17)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-