[Sponsored]

[IT Leaders Tech Strategy LIVE [ハイパーオートメーション]実現への道筋]

社員が負荷軽減と品質向上を実感したハイパーオートメーション活用事例とは

2024年5月27日(月)

ハイパーオートメーションの推進には多様な自動化技術の活用が求められる。ただ、新たな技術の使いこなしは一筋縄ではいかない。2024年4月18日に開催された「IT Leaders Tech Strategy LIVE[ハイパーオートメーション]実現への道筋─“自動化の連なり”が導く業務改革と新しい働き方」(主催:インプレス IT Leaders)にNTTデータ イントラマートの橋本大樹氏が登壇し、技術活用に向けた開発ツール選びのポイントとともに、ハイパーオートメーションで成果を上げた企業の事例を紹介した。

提供:株式会社NTTデータ イントラマート

企業のハイパーオートメーション化を阻む障壁

業務の自動化を推し進めることで、業務プロセスの最適化、さらには業務変革を目指すハイパーオートメーション。新時代の自動化として、企業のハイパーオートメーションに対する関心はここにきて高まる一方だ。

「ただし、業務自動化には課題も少なくありません」と指摘するのは、NTTデータ イントラマート セールス&マーケティング本部 インサイドセールスグループの橋本大樹氏だ。橋本氏が課題として挙げるのは下記の3点だ。

① 自動化する対象業務の選定が難しい

② 期待していたほどの効果が実感できない

③ 継続的なメンテナンスと最適化が必要

株式会社NTTデータ イントラマート セールス&マーケティング本部 インサイドセールスグループの橋本 大樹氏

株式会社NTTデータ イントラマート セールス&マーケティング本部 インサイドセールスグループの橋本 大樹氏不適切な業務を自動化してしまった場合には、当然、期待していたほどの効果は望めず、RPA(Robotic Process Automation)の運用が始まってからは継続的なメンテナンスが必要となり、アップデートや業務プロセスの変更にもその都度対応することになる。

橋本氏は解決策として、①については業務プロセスの見直しと再設計を行い、頻繁に変更が発生しない業務や、ボトルネックとなっている業務の洗い出しが有効だと語った。②については作業時間など、数値化できる業務プロセスについて自動化前後の数値を比較し、より大きな成果を見込める業務を選択する。③についてはRPAの一元管理と運用ルールの策定を行えば、運用の手間もそれだけ抑えられると語った。

ただし、ハイパーオートメーションで利用するツールはRPAだけではない。

「RPAは業務プロセスの一部の自動化ツール。組織全体のデジタルトランスフォーメーションの実現には、ローコードや生成AIなどの他のテクノロジーも合わせて活用することが重要です」(橋本氏)

4つの技術を包括提供する利便性の高いローコード開発プラットフォーム

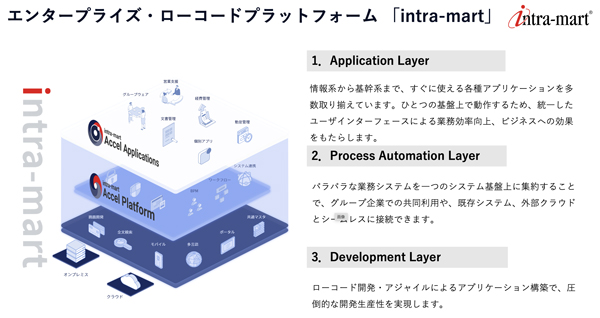

こうした課題を背景に、NTTデータ イントラマートが企業のハイパーオートメーションの推進支援のために提供しているのが「intra-mart」だ(図1)。

図1:「intra-mart」の概要

図1:「intra-mart」の概要拡大画像表示

「intra-mart」は企業のハイパーオートメーションの推進を支援するローコード開発プラットフォームだ。RPAとローコード開発プラットフォーム、BPM/プロセスマイニング、生成AI連携機能を提供する。「intra-mart」は、情報系から基幹系まで、各種アプリケーションを取り揃える「Application Layer」、バラバラなプロセスをつなぐ「Process Automation Layer」、ローコード開発のための「Development Layer」の3層で構成され、ハイパーオートメーションの推進に必須となる次の4つの技術を提供する。

- 人手の作業をロボットで自動化する「RPA」連携機能

- 業務の見直しに合わせた迅速な開発のための「ローコード開発プラットフォーム」

- プロセスの継続的な見直しに向けた「BPM/プロセスマイニング」

- 人の判断を支援する「生成AI」連携機能

橋本氏が特徴として挙げるのが、バックエンドからフロントエンドまで、一気通貫での開発が可能な点だ。各種ソフトウェア部品を利用したWebブラウザ上での画面開発や、業務処理部品の配置などによるノンコーディングでの業務ロジックの作成にも対応するなど、使い勝手にもこだわった。システム変更が必要な場合でもシステム運用を止めずに設定を変更できるなど、高い拡張性とカスタマイズ性を備えている。

「各機能には拡張ポイントを用意しており、ローコードで用意しきれない部分はスクラッチ開発での対応も可能です」(橋本氏)

実行環境に応じた3つの導入方法

「intra-mart」にはオンプレミスやIaaS環境向けの「intra-mart Accel Platform」のほか、クラウドサービスとしても提供している(図2)。

図2:環境に合わせた導入方法を選択できる

図2:環境に合わせた導入方法を選択できる拡大画像表示

NTTデータ イントラマートでは実行環境に応じた導入方法を用意している。まず、オンプレミスやIaaS環境向けに提供するのが、ライセンス販売型の「intra-mart Accel Platform」だ。一方のクラウドサービスとして提供するのが、「Accel-Mart Quick」と「Accel-Mart Plus」であり、前者は小規模利用、後者は大規模利用を想定したサービスとなる。

3社3様のハイパーオートメーション事例

「intra-mart」の導入企業の中には、自動化や業務最適化で大きな成果を上げた企業も少なくない。

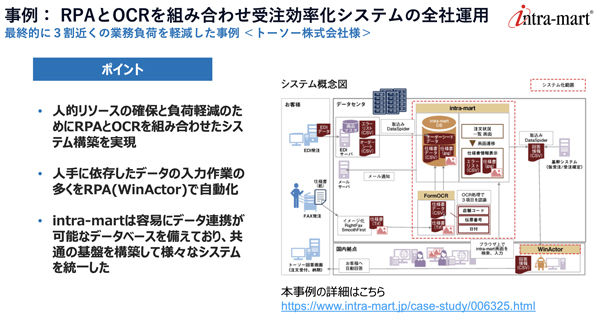

・トーソーの事例

RPAとOCRにより受注業務を大幅に改善したのが、カーテンレールなどの窓回り製品を手掛けるトーソー社だ。同社では従来、手書きによるFAXとEDIの2つの受注ルートが存在していた。注文が増加するとFAX受注をシステムに入力する作業量がボトルネックとなり、受注処理が遅れる事態が発生していた。

そこで、OCRによるFAX受注の自動データ化を実施した。合わせてシステムへの自動取り込みと、人が行ってきた顧客への連絡をRPAによりロボットが行う仕組みを整備した。結果、業務の負荷をおよそ3割軽減させることに成功し、FAX注文書の自動取り込みから納期回答までの業務の自動化も実現した(図3)。

図3:トーソーにおけるFAXのOCRによる自動データ化の事例

図3:トーソーにおけるFAXのOCRによる自動データ化の事例拡大画像表示

・精密機器販売会社の事例

プロセスマイニングにより営業プロセスを改善させた企業もある。ある精密機器販売会社ではSFA(Sales Force Automation/営業活動自動化)ツールを導入していたが活用しきれておらず、商談のタイミングに必要な情報が揃わないことがしばしば発生していた。また、SFAに登録したデータを再度、基幹システムに登録する手間にも悩まされていた。

その改善に向け、システムとのデータ連携によりintra-mart DPS内にデータを統合した。商談が案件化した後の「見積もり」「契約」「受注出荷」などの業務をBPMで管理することで、業務プロセスの標準化と業務連携による二重登録の排除に成功した。

「この事例で注目すべきは、その後もシステムで生成される履歴ログをもとに、プロセスマイニングツールで処理時間や負荷の高いタスクなどの分析を行い、業務やアプリの再設計など継続的な改善に取り組んでいる点です。結果、業務の標準化がさらに進み、処理時間も一部の領域では半分以下にまで削減されました」(橋本氏)

・保険会社の事例

ある保険会社では、四半世紀に渡って利用してきたグループウェアが、現在のビジネスに合致しなくなっていた。時代に合った仕組みを迅速に開発するために、ローコード開発でデジタル化に取り組んだ。そのローコード開発基盤として「intra-mart」を採用。稼働を開始した新しいシステムにより、開発に参加したビジネス部門の社員のおよそ9割が負荷軽減を、およそ8割が品質向上を実感しているという。

継続的な改善に向けてDX人材の育成を

橋本氏は最後に、これからハイパーオートメーションの推進に取り組む企業に向けて、次のようにアドバイスした。

「業務の効率化を妨げるのは、業務の分断を招いているサイロ型のシステムにあります。その状況を打開するため、業務の標準化を進めるとともに、ツールによる自動化を推し進めることが必要です。同時に、もう1つの重要なのが、改善を継続するためのDX人材の育成です。当社では人材育成の研修メニューなども用意しているので、何から始めるべきかに悩んでいるのであれば、ぜひ一度、ご相談いただければ」(橋本氏)

●お問い合わせ先

株式会社NTTデータ イントラマート

URL:https://www.intra-mart.jp/

- 人材不足解消の鍵はノーコード活用、データ連携とAI/IoTで真のハイパーオートメーションの実現を(2024/05/20)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-