日立製作所は2025年6月26日、社会インフラ向け情報制御システム事業において、鉄道システムの品質保証業務に生成AIを適用したと発表した。生成AIを活用して熟練者の経験・知見などの暗黙知を形式知化することで、機器故障などトラブルへの問い合わせ対応を高度化・効率化できることを確認した。

日立製作所で電力や鉄道、上下水道などの社会インフラ向け情報制御システム事業に携わる大みか事業所(茨城県日立市)。同事業所にある品質保証部門では、鉄道システムの過去事例を蓄積して検索可能な「品質保証業務支援ツール」を運用している。機器故障やトラブルの発生から問い合わせがあった際、発生事象と過去の類似事例やマニュアルなど複数の情報を利用し、対策を導き出している。

同社によると、これまでは、膨大な情報の中から参考とすべき適切な情報を抽出して対策に必要な情報とひもづけるのに、熟練者の経験や記憶に基づく勘に頼っていて、若手の担当者が迅速に対応することは難しかったという。

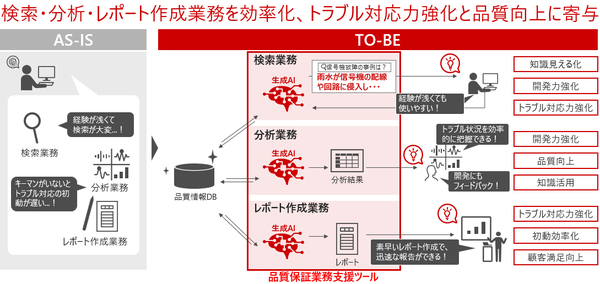

図1:日立製作所における鉄道システムの品質保証業務のAs-IsとTo-Be(出典:日立製作所)

図1:日立製作所における鉄道システムの品質保証業務のAs-IsとTo-Be(出典:日立製作所)拡大画像表示

そこで、同ツールで行う鉄道システムの品質保証業務に生成AIの適用を試みた。「熟練者がどのようなキーワードや順番で情報を探索しているのか」のパターンや業務プロセスなどの暗黙知の形式知化を推進。2024年10月から2025年3月まで検証を行った(図1)。

ヒアリングを通して熟練者の暗黙知を生成AIのプロンプトに落とし込み、改善・評価、チューニングを実施した。また、ヒアリングだけでなく、実際の業務を想定した質問と模範解答のペアを100件以上作成。こうして品質保証業務を網羅した共通の評価基準を策定した。

検証を通じて、担当者の経験値にかかわらず、だれでも適切な類似事例を抽出でき、広範な問い合わせに対して、精度の高い回答を短時間で作成できるようになった。鉄道システムでは、問い合わせへの回答に必要な情報を検索する時間を約9割短縮できたという。

例えば、不具合に関する問い合わせや質問を受けた際、生成AIが解釈して類似度が高い順にドキュメントを表示する。また、具体的な質問文の候補を示すことで、担当者の経験が十分でなくても過去のナレッジを効果的に活用できるという。

「発生件数などの特徴量抽出・分析に生成AIを活用したことで、熟練者の過去のトラブル対応記録へのアクセスが容易になった。また、トラブルを記録したレポートの分析を通じて、時系列的な不具合情報や製品ごとの不具合を効率的に把握できるようになった」(日立)

熟練者やキーパーソンが不在で、経験の浅い担当者でもトラブルの初動対応や初報レポートのドラフト版作成などにあたれるようになった。将来的には、顧客自身がトラブル情報にアクセス可能にすることで、24時間体制での初動対応が実現する見込みという。

日立は今後、2026年度を目標に、鉄道システムだけでなく、電力や上下水道など大みか事業所全体の品質保証業務へと適用を拡大していく予定である。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-