中期的視野でのTCO比較が鍵 「見えない」内部コストを大幅削減できるケースも

クライアント仮想化は本当にコスト的に見合わないだろうか。中期的な視点でTCO(総所有コスト)を比較すると、コスト負担を増やすばかりでないことが分かる。特にエンドユーザーとIT部門において発生する「見えない」内部コストに関しては、大きな削減効果が期待できる。 栗原 雅(編集部)

「従来通りPCを利用する場合に比べ、デスクトップ仮想化は何かとコストがかかる」というのが、これまでの一般的な捉え方だろう。これは短期的に見れば一理あるが、中期的な視野に立つとデスクトップ仮想化は必ずしも割高ではない。

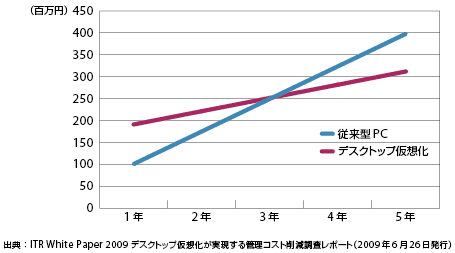

少し前のデータになるが、アイ・ティ・アール(ITR)が2009年6月に発行した「ITR White Paper 2009 デスクトップ仮想化が実現する管理コスト削減調査レポート」によると、デスクトップ仮想化は導入1年めのTCO(総所有コスト)こそ膨らむが、3年後にはTCOの累計がPCを大量展開するケースとほぼ同等の金額になる。それ以降はPCのTCOがデスクトップ仮想化のケースを上回って、5年間のトータルでみるとPCのほうが22%も割高になると報告している(図5-1)。

デスクトップ仮想化は当初2年間の費用が大きいが、3年め頃から従来型PCよりコスト効率が高まる

ただし、この結果はあくまでも2009年時点のもの。わずか1年あまりの間にシンクライアント端末の低価格化が急伸し、Windowsライセンスの改定でデスクトップ仮想化向けのOS価格も10%程度安くなった。PC環境のTCOに詳しいITRの三浦竜樹シニア・アナリストは、「分岐点は3年めより短くなっているだろう」と話す。

技術や価格が目まぐるしく変化する今、目先のコストだけに目を奪われていると、本来なら経営にもっと貢献できるはずのITの潜在能力を無にしてしまいかねない。多少手間がかかっても、既存のPC環境を保有するのに要しているコストを洗い出す。そのうえでデスクトップ仮想化によって得られる効果をはじき出す。まずは、こうした当たり前のことをやってみよう。

以下ではITRのレポートを基に、既存のPC環境にかかっているTCOを洗い出す際に考慮すべきコスト項目や、デスクトップ仮想化で大きく差が出てくるコスト項目を整理する。

TCOを構成する3つの大項目 内部費用の洗い出しが重要

PC環境のTCOは大きく3つの観点で考える必要がある。1つは、主にインフラの整備に伴う「初期導入コスト」だ。サーバーやシンクライアント端末などハードウェアの調達費と、ソフトウェアのライセンス料、ベンダーに支払う保守料などが含まれる。

2番めは、セキュリティパッチや最新のウイルス定義ファイルの適用、エンドユーザーからの問い合わせ対応などからなる「運用管理コスト」。そして最後は、PCの故障やウイルススキャンの実行のように、エンドユーザーの業務の遂行を妨げる、あるいは一時的に生産性を引き下げる時間をコスト換算した「機会損失コスト」である。

3つの項目のうち最初の1つはベンダーや販売会社など外部の事業者に支払う費用なので、算出するのは大して難しくない。そのため、ややもすれば、初期導入のコストだけを積み上げて「従来型のPCのほうがデスクトップ仮想化よりも安い」と判断しがちだ。

しかし、それは冒頭に述べたように短期的な視点に過ぎない。中期的な視点でTCOを正確に把握するには、主に企業内部で発生する「見えざるコスト」、すなわち2番めの運用管理と3番めの機会損失のコストに注目することが重要になってくる。実はPCとデスクトップ仮想化を比較したとき、後々のTCO削減に利いてくるのがこれら2つのコストである。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-