東京大学の先端科学技術研究センターは2014年1月1日から、ITを使った創薬研究にクラウドサービスの利用を開始する。海外では米AWS(Amazon Web Services)を使った創薬研究も成果を上げつつあり、国際的な競争力の確保を目指す。クラウドには、富士通が解析シミュレーション向けに提供するPCクラウド型の「FUJITSU Technical Computing Solution TCクラウド(TCクラウド)」を採用した。スパコンのクラウドサービスとしては、国内最大規模になるという。

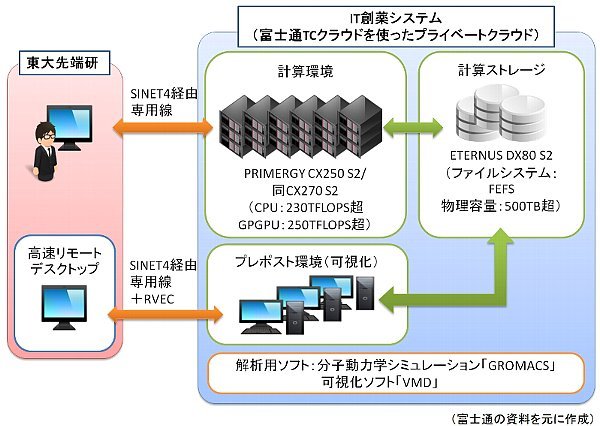

具体的には、クラウド環境を、富士通のPCサーバー「FUJITSU Server PRIMERGY CX250 S2」と「同CX270 S2」で構成し、CX270S2にGPUを搭載する(図1)。システム全体で1万を超えるCPUコアを持ち、計算能力(理論ピーク値)230テラFLOPS超、GPGPU(General Purpose computing on GPU:GPUを一般計算用途に応用する技術)能力(同)250テラFLOPS超の環境は国内最大規模だという。

VMDを使ったシミュレーションデータの可視化を、リモート端末上でも利用可能にするために、富士通研究所が開発した仮想デスクトップ高速表示技術「RVEC(レベック)」を利用する。画面上で動きがある部分と静止部分とを認識し、それぞれに適した方式でデータを圧縮することで、遠隔地でのシミュレーション画像の利用を容易にした。

東大のネットワークとクラウド間は、国立情報学研究所(NII)が構築・運用する学術情報ネットワーク「SINET4」経由を経由し、高速専用ネットワークで接続している。クラウド上のシステム環境は、東大先端研専用に確保している。仮想化技術を使った共有型クラウドでは、「シミュレーション用途では十分な性能が確保できないことが分かっているため」(富士通TCソリューション事業本部の宮原豊HPCアプリケーション統括部マネージャー)とする。

米Googleも老齢疾患研究の新会社を設立し参入

ガンや生活習慣病などの治療方法の確立は、人々の生活上の不安を解消するだけでなく、政府や地方自治体などを財政運営上も急務になっている。先進国における高齢化の進行で、医療保険などの負担が大きな重荷になっているためだ。より効果的な治療方法や新薬、あるいは病気にならないためのヘルスケア分野の研究開発が重要視されている。

米国ではカリフォルニア州サンフランシスコ南部に、医療関連ベンチャーの集積地が既に誕生している。シリコンバレーに陣取るクラウド企業/クラウドベンチャーなどとも連携しながら、ビッグデータに基づく研究開発が進む。

2013年9月には米Googleが、老齢疾患治療の研究に取り組む新会社Calicoを設立している。同社CEOには、バイオ医療大手のGenentechのCEO/会長を務めたアーサー・レビンソン氏が就いている。

米IBMも2013年12月17日に発表した将来予測「IBM 5 in 5」において、今後5年間で起こるイノベーションの1つに、健康維持にDNAが活用されることを挙げる(関連記事『「5年間であらゆるものが学習する時代へ」米IBMが予測』)。

同社が強調する「コグニティブコンピューティング(Cognitive Computing)」技術を医療に適用することで、遺伝子情報や、薬への反応を学習し、ガンなどにDNAレベルで個別化した治療が選択できる可能性が高まるとする。既にIBMは、患者に最適な治療方法を探すための期間を、これまでの数週間から数カ月から、数分から数日にまで短縮できるシステムを開発している。

今回、東大にクラウドを提供する富士通も、IT環境の提供に加え、IT創薬技術そのものの開発にも取り組んでいる。タンパク質の立体構造から新しい化合物の構造を設計する「OPMF(Optimized Packing of Molecular Fragments)や、タンパク質と化合物の結合強度を予測する「MAPLE CAFEE(Massively ParalLEl Computation of Absolute binding Free Energy with well-Equilibrated system)」などである。

富士通は今後、東大先端研のクラウド採用をテコに、IT創薬関連技術や、そこでの研究開発ノウハウなども組み合わせながら、創薬分野へのTCクラウド適用を提案したい考えだ。

スパコン開発では、その処理性能の高低が強調される。だが医療を筆頭に、その能力をいかに産業の競争力へと転嫁できるかが争点になっていることは間違いがない。日本企業の現場からは「コンピュータによるシミュレーションの価値を社内で認めてもらうことが難しい」といった声も多々漏れてくる。ITを使った競争力について、産官学のそれぞれが、より強い共通認識を持つ必要があるだろう。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-