IT資産管理−−。この言葉から浮かぶのは「コンプライアンス上のやっかいな決め事であり、できれば避けて通りたい」といったイメージかも知れない。しかし実際にはまったく異なるようだ。国際IT資産管理者協会・日本支部が開催したカンファレンスから、新しいIT資産管理のあり方を紐解いてみよう。

今後、それはもっと広がるという。「メインフレーム時代、クライアント/サーバー時代を経てクラウド時代になり、これからはすべてがネットにつながるIoTの時代に入ります。となると、これまでは資産管理の対象外だった機器やサービスが管理の対象になります」(西脇氏)。

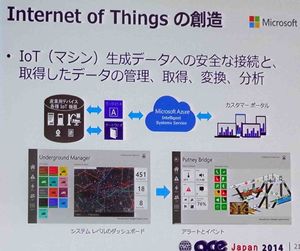

図2:ロンドンの地下鉄では、地下鉄の券売機や改札ゲートなどもIT資産として管理

図2:ロンドンの地下鉄では、地下鉄の券売機や改札ゲートなどもIT資産として管理拡大画像表示

一例として、西脇氏は英国ロンドンの地下鉄を挙げる(図2)。Microsoft Azureのユーザー事例の1つで、地下鉄運営に関わる機器、設備を統合監視する。「ロンドン地下鉄では券売機も改札ゲートもエレベータも端末として、IT資産に位置づけています。例えば、いつ故障するかを機械学習により予測し、事前に保守することも実践しています。IoT時代のIT資産管理とは、こういったアプローチなのです」。

当然、ハードウェアやソフトウェア、サービスだけでなく、データも管理対象になる。いささか飛躍しすぎにも思えるが、必ずしもそうとは言えない。

以前、米BMC Softwareの空調機器や照明設備などをIT(システム)運用管理の対象とする「MyIT」を紹介した(関連記事)。IoTの進展を考えると、こうしたことは必然と思える。例えば、ネットにつながった社用車や工作機械は、どの部門がどう管理するのか−−。電話がデジタル化でそうなりつつあるように、IT部門の役割になるかも知れない。

(2)なぜ今、必要なのか

次に、IT資産管理の必要性について、3氏に共通するのはITそのものの変化と、それに伴うIT部門の役割の変化だ。武内氏は、IT部門の役割が、「単独のIT機能(技術)の提供から、ITサービスの提供へと変わる中でIT資産管理が必須になっています」と訴える。

「これまでは要求された技術要素(システム)を提供することが、IT部門のミッションでした。これからはマーケティングに基づき、必要とされるであろうサービスを提供しなければなりません。従来はバラバラのサイロ型で個別最適でも良かったわけですが、サービス提供になると、一貫性のある全体最適が必要です」。必然的に、IT資産を統合的に管理しなければならないというわけだ。

あらた監査法人の岸氏は、ビジネスとITの関係の変化を指摘する。「企業はシェアや売り上げ重視から収益性の拡大へと舵を切っており、新事業や新製品、新サービスを重視しています。その中でIT部門の役割は、企業内のシステム開発、運用から事業貢献へと、根本的に大きく変化しています。事業のグローバル展開やM&Aを促進する役割であり、少なくとも足を引っ張ってはいけない。例えば米国の不正競争防止法は、違法なソフトウェアを使った製品の輸入を禁じています。となればIT資産の標準化や全体最適が必要です」。

ワークスタイルの進化から、必要性を説くのがマイクロソフトの西脇氏だ。「52%という数字があります。デバイスを3台以上保有し使い分ける人の割合です。以前はPCなどを買うと3年以上使っていましたが、今はどんどん買い換えます。ベンダー間競争や、個人の嗜好などから、この流れは止まりません」。

複数のデバイスを使いこなす人が増えたことで、「働き方、そしてコミュニケーションが変わっています。電話/FAXから携帯/メールを経て、インスタントメッセージやビデオといったユニファイドコミュニケーション(Unified Communication)へという流れです。当然、様々なクラウドサービスを使うことになりますが、こういう時代のIT資産管理はどうあるべきかを考える必要があります」(同)。

IT部門に求められる役割の変化、経営/事業とITの関係の緊密化、あるいはワークスタイルの変化。IT資産管理という言葉のニュアンスの問題はさておき、今、取り組むべき理由は明解だろう。

(3)IT資産管理にどう取り組むか

ではIT資産管理にどう取り組めばいいか。武内氏は、事業部門任せにせず、IT部門のミッションとして取り組む必要があると指摘する。「IT部門の手を借りずとも、事業部門が利用できるSaaS(Software as a Service)やIaaS(Infrastructure as a Service)などが増えています。しかしバラバラに契約すると費用が増大しかねません。包括契約やグローバル契約を行うためにも、IT部門が統括するべきです」。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-