[ERP導入に失敗しない3つの条件、ベンダーの言いなりにならない真の活用に向けて]

【条件2】ERPアドオン開発はパッケージを常に最新版に保てる設計に

2015年3月18日(水)京セラコミュニケーションシステム(KCCS)ERP導入支援チーム

条件1では、社内のプロジェクト体制の重要性を指摘した。ERP(Enterprise Resource Planning)パッケージを“既製服”に見立てれば、それに見合った形で導入するには、自社の“決める力”が必要だからだ。条件2は、既製服に、どうしても合わせられない場合のアドオン開発におけるポイントを整理する。

条件1の説明の中で、ERP(Enterprise Resource Planning)パッケージを導入する利点として、以下の4つを挙げた。

(1)統合パッケージとしての全体最適化

(2)業務プロセスのグローバルスタンダード/各国制度会計への対応

(3)標準で提供される豊富で実績のある機能群

(4)短期間での立ち上げ

このうち、(2)と(3)は、最新機能や、多くの導入実績の中で品質改善されたモジュールを常に利用することで初めて、その恩恵を十分に受けられる。つまり、ERPパッケージは常に最新版にバージョンアップできたり、最新機能を利用できたりする状態にあることが理想だといえる。

バージョンアップを想定した設計が必要に

しかし従来の考え方では、一度導入したERPパッケージに対し、多大な労力を要するバージョンアップは実施しないのが通例だった。機能修正のためのパッチの適用さえ、はばかられる風潮がある。

たとえバージョンアップできる環境が望ましいと考えていても、システム導入の初期段階で、バージョンアップを前提にアドオンのためのアーキテクチャー検討やシステム設計を能動的に提案するパッケージベンダーやITサービス会社は限られる。ERPパッケージの新機能を常に活用できる状態に保つためのコンセプトと、技術力を持つITサービス会社を選択したいものだ。

実際、非常に多くの修正パッチの中から、自社に影響があるパッチを選定し適用することは、ユーザー側の運用担当者にも、ERPの導入に携わったITサービス会社にも難しい。パッケージベンダーのスタンスは、「パッチ情報はすべて、サポートサイトに公開しています」というのが一般的だからだ。

単純な比較はナンセンスかもしれないが、例えばPCに対しては「Windows Update」に代表されるように、常に最新のパッチがほぼ自動的に適用され、利用者は、パッチに対し特段の労力を払わなくなってきている。ERPパッケージにも、米Infor製品など、自動パッチが適用できる製品もあるが、PCと同様とはいかない。

運用担当者が担う累積パッチや前提パッチの洗い出しといった負荷は、決して小さくはない。導入後の負荷をどれだけ軽減できるのか、パッケージの選定時には運用のための機能も評価ポイントに加える必要がある。

少し話が逸れたが、バージョンアップやパッチの適用時に障害になるのが、ERPパッケージだけでは実現できない機能を追加拡張した部分である。ERPパッケージベンダーは、アドオンプログラムを含めた動作保障はしない。結果、パッチを適用できず、最悪の場合は個別のカスタマイズやアドオンで避けることになり、傷口をさらに広げることになる。

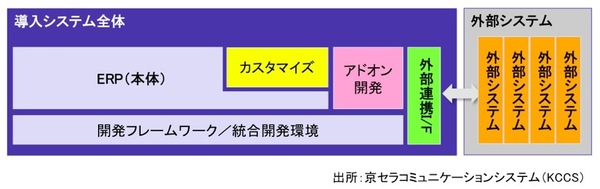

ERPパッケージの機能拡張方式には、メーカーによって言葉や位置づけに多少の違いはあるものの、大きくは(1)カスタマイズ、(2)アドオン、(3)外部連携インタフェース(外部システム連携)の3つがある(図1)

図1:ERPパッケージの機能拡張方式

図1:ERPパッケージの機能拡張方式拡大画像表示

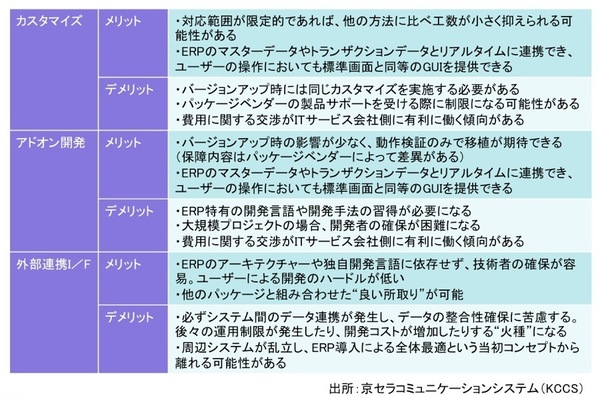

いずれの方式にも、図2に整理したように、メリットとデメリットがある。

図2:3つの機能拡張方式のメリットとデメリット

図2:3つの機能拡張方式のメリットとデメリット拡大画像表示

バージョンアップの観点からみれば、(1)カスタマイズは、メーカーサポートや製品へのパッチ適用作業にかかるコストが膨らむため避けるべき方式である。

(2)アドオン開発については、バージョンアップやパッチ適用の観点から、それらが容易であれば良いが、足かせになるようなら実施すべきではないといえる。

(3)外部連携インタフェース(外部システム連携)については、プロジェクトにおける納期や開発リソースなどの制約事項や、既存システムを活用するかどうかといった事情によっては、選択の可能性は十分にある。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 【条件3】ERPプロジェクトの“本来の目的”を見失わない(2015/03/19)

- 【条件1】ERP導入の掟─「人・もの・金」の体制作りを軽視しない(2015/03/17)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-