日本の労働生産性が低いとの指摘がかねてから絶えない。実際、日本生産性本部が公表している国際比較データを見ると、OECDに加盟する35カ国のうち、就業者1人当たりで22位と低迷している。その背景には何があるのか──。

「先進諸国の中で日本の労働生産性は低い」──こう指摘されて久しい。労働生産性はGDPを就業者数で割った就業者1人当たりや、GDPを就業者数×労働時間で割った就業1時間当たりで算出する。その数字については、1958年から公益財団法人日本生産性本部が月次で産業別生産性統計データをまとめ、国際比較データも毎年公表している。

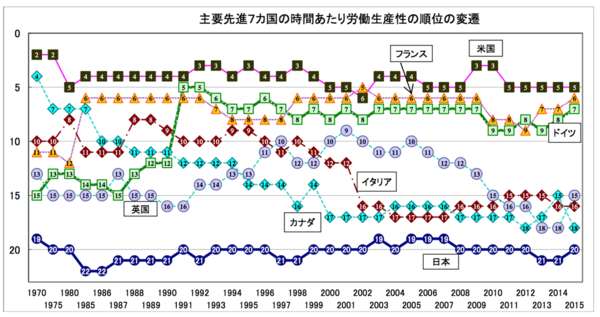

直近の公表データは2016年版であり、国際比較データは2015年のものである。それによると日本の労働生産性はOECD(経済開発協力機構)加盟の35カ国のうち、就業者1人当たりで22位、就業1時間当たりで20位である(図)。21世紀に入って15年間、ポジションはほぼ変わらず、改善は見られない。勤勉実直の国民性とも関係はなさそうである。

図 労働生産性の国際比較2016年版(出典:日本生産性本部)

図 労働生産性の国際比較2016年版(出典:日本生産性本部)拡大画像表示

図は時間あたりだが、就業者1人あたりでも見てもOECD加盟35カ国中、日本は22位と低迷している。大企業の過重労働が問題になっている日本でこうである、ということはすなわち、労働の付加価値が低いことを意味する。産業別にみれば製造業の労働生産性の国際レベルは10位前後と高く、サービス業が低い傾向がある。そのサービス業で過重労働問題が起きている。

産業構造の似ているドイツは、1人当たりの年間労働時間が20%も少ないにもかかわらず生産性は圧倒的に高い。この差は技術革新やR&D、業務改革、マーケティング、ブランディングなどを含む総合的な生産性指標である全要素生産性(TFP:total factor productivity)が影響していると考えられる。

日本企業には労働生産性を落とす要因が尽きない

日本の労働生産性が向上しないのはIT投資が少なく、コンピュータの活用の低調さにあるという指摘がある。コンピュータの活用はTFPを向上させる一つの要素だから、一面では正しい。製造業は産業用ロボットの導入や生産ラインの自動化で付加価値を高め、就業者1人当たりの生産性を飛躍的に向上させた。建設業でも建設現場の工業化・工場化を進め、おかげで高層ビル建築の建ち上がりも早くなった。一方で経営部門、間接部門、営業部門などは旧態依然の業務スタイルで、コンピュータを生かしているとは言えない。

会員登録(無料)が必要です

- 最終回:生成AIの活用に徹するために必要なこと、学び続けよう!(2026/01/27)

- 「2025年の崖」はどうなった? DXレポートから7年後の実態を検証する(2025/12/24)

- 生成AIで進化するサイバー空間の“悪意”、どう対処するか?(2025/11/26)

- ヒューマノイドの時代が確実にやってくる(2025/10/28)

- 「越境」のすすめ─CIOは専門性の境界を越える「総合診療科医」であれ!(2025/09/25)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-