人気のNoSQL「MongoDB」はエンタープライズDBの主役になれるか?:第1回

2019年9月2日(月)寺澤 慎祐(デ一タキュレーション 代表取締役社長)

読者は、オープンソースのNoSQLデータベースである「MongoDB」について、どれほどご存じだろうか。DB技術者を除けばせいぜい「聞いたことはあるが、あまりよく知らない」という方が多いのではないか。筆者は、DB技術者にとどまらず、システム技術者やCIOなどの方々がMongoDBを知れば、企業の情報化・情報活用がもっと進むと考えている。本連載では「なぜ今、NoSQL DBであり、なぜ今、MongoDBなのか?」について解説する。テクニカルな記述も多少は残るが、極力平易にお伝えするので、これを機にその可能性を把握していただければ幸いである。

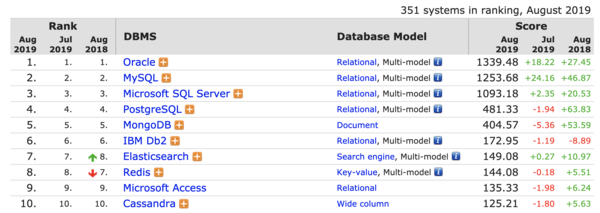

世界DBMSランキングで5位のMongoDB

皆さんは、データベース管理システム(DBMS)の名前をいくつ挙げられるだろうか? Oracle Database、Microsoft SQL Server、DB2(Db2)、SAP HANA、MySQL、PostgreSQLといったリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)はたいていご存じだろう。NoSQLと呼ばれる非リレーショナルのDBMSでも、Google BigtableやAmazon DynamoDB、Apache Cassandra、Hortonworksあたりは知名度があるはずだ。

MongoDBは、日本での知名度はこれらのDBMSに劣るものの、実は世界的に人気が高いNoSQL DBである。実際、普及率や関心の高さなどを指数化してDBMSをランキングするDB-Enginesでは、広く使われているRDBMSに次いで5位に入っている(図1)。

図1:DB-EnginesのDBMSランキング(出典:DB-Engines「351 systems in ranking, August 2019」)

図1:DB-EnginesのDBMSランキング(出典:DB-Engines「351 systems in ranking, August 2019」)拡大画像表示

今回はMongoDBのことをよく知っていただくため、少し前になるが2019年6月に参加したユーザーコンファレンス「MongoDB World 2019」の模様をお伝えする。MongoDBを取り巻く米国の状況がそこに表れているからだ。

インドの高校でMongoDBが必須科目に

コンファレンスの会期は2019年6月16日~18日の3日間、場所は米ニューヨークの老舗ホテル、Hilton Midtownだ。主催は、MongoDBの商用サポート版を開発し、クラウドサービスなどの形態で提供する米MongoDBである。MongoDB専門だけに2500人(事前登録者、主催者発表)の参加者の大半はエンジニアで、グーグルのGoogle I/OやマイクロソフトのBuild 2019などと同様、開発者会議の色合いが濃いイベントとなった(写真1)。

3日間で2500人と言うと、少ないように思われるかもしれないが、12年前に創業したベンチャー主催のイベントとしてはなかなかの規模だろう。3日間で200以上のセッションがあり、MongoDB関連ソリューションを提供する企業が出展する展示会場(パートナーパビリオン)もあった。

写真1:MongoDB World 2019の受付の模様。3日間で2500人が訪れた。

写真1:MongoDB World 2019の受付の模様。3日間で2500人が訪れた。まずは、MongoDB CEOのデヴ・イッティチェリア(Dev Ittycheria)氏(写真2)の講演を紹介しよう。

「うれしいニュースがあります。私が生まれ育ったインドの高校のプログラミング授業で、MongoDBのトレーニングが必須となりました」とイッティチェリア氏は口火を切った。高校や大学におけるIT関連の授業で何を学ばせるか、学んでいるかは、企業にとっても非常に重要である。発言からは、インドのすべての高校か一部か、どれくらいの時間をかけて教えるのかといった具体的なことは分からなかったが、学生が自然とMongoDBを使うようになる状況を作ったのは、大きなニュースと言えるだろう。

写真2:MongoDBの「人気の高まりが加速している」ことを説明する、米MongoDB CEOのデヴ・イッティチェリア氏

写真2:MongoDBの「人気の高まりが加速している」ことを説明する、米MongoDB CEOのデヴ・イッティチェリア氏続いて、MongoDBの普及状況に言及した。オープンソース版である「MongoDB Community Server」のダウンロード数は飛躍的に伸びており、「2017年は2100万、2018年は3500万、2019年は6月の時点で7000万に達しています」と同氏。この規模にしてなお、半年で前年の倍という実績から「人気の高まりが加速している」と言いたかったようだ。

加えて「当社の(有料)顧客も増加しています。2年前の3200社から、2018年は5700社になりました。2019年は第1四半期だけで1万4200社を超えています」。新規の顧客には大手が多く、金融や製薬、メディア、製造、ハイテクなどの企業が採用を加速しているという。ただし、2019年の顧客増の数字には注意が必要だ。MongoDBが2019年4月に買収した、モバイル向けDBMSのRealm(レルム)の顧客が含まれると推察されるからだ(Realmに関しては後述)。

MongoDBは、2016年から「MongoDB Atlas」と呼ぶSaaSも提供している。Database as a Service(DBaaS)と称する有料のマネージドサービスで、AWSやGoogle Cloud Platform、Microsoft Azure上で利用可能。現在は64のリージョンで稼働しており、顧客増に伴って1日あたりの検索数は2018年1月に70億だったのが、2019年1月には1兆1200億となっており、ここ2.5年で約1700倍に増加したことになる。DBaaSの検索数を言われても今ひとつピンとこないが、要するに、確実に利用が進んでいるようである。

続いて同氏は、米フォレスター(Forrester Research)の評価(Forrester Wave)を示した。「MongoDB はDBaaS領域でOracle、Google、Amazon、Microsoftと並んでリーダーとして位置づけられました」。MongoDB以外はいずれも巨大ITベンダー。フォレスターのようなIT調査会社が実績や可能性を評価しているのはMongoDBには追い風だろう。

DBMSが普及する必要条件でもある、外部パートナーとの協業によるエコシステムにも触れた。AccentureやAdobe、Alteryx、AppDynamics、CapGemini、Cisco Systems、Cognizant、Dell、MicroStrategy、Red Hat、SAP、Splunk、Tableau、Talend、Informaticaなどがパートナーである。MongoDBは、これらと共にレガシーシステムから現代的なシステムへのマイグレーションや、SQLデータベースからNoSQL DBへの移行に力を入れている。

これらのパートナーやユーザーから求められていることとして、Ittycheria CEOは、(1)高い生産性と早く稼働させること、(2)アジャイルなインフラ上でスケーラビリティを確保すること、(3)多様なビッグデータを使って簡単に扱えるようにすること、(4)多くのコンピューティング環境で使えること、(5)パフォーマンスと安定性を一層高めること、の5項目を挙げ、研究開発費を増加させることをアピールした。それによると、2018年の研究開発費は1ドル100円換算で90億円、今年は上半期が終了した時点で81億円を投資したという。

●Next:MongoDBのCTO氏が「検索」にこだわった理由とは?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-