[イベントレポート]

「疲弊するマーケターたちを救え」─AIとコンテンツサプライチェーンが生む顧客体験と従業員体験の向上

2023年5月2日(火)指田 昌夫(フリーランスライター)

クリエイティブ、ドキュメント、マーケティング、顧客体験の複数領域にわたって製品・サービスを提供する米アドビ(Adobe)。2023年3月21日~23日(米国現地時間)に米ラスベガスで開催した年次イベント「Adobe Summit 2023」で、同社は生成AI(Generative AI)を自社製品に組み込むことを発表した。「AIはクリエーターの副操縦士」という同社のアプローチを紹介した前編に続き、後編では、同社のコンテンツ管理手法やAIがデジタルマーケティングや顧客体験向上の取り組みをどう進化させるのかを見ていく。

顧客体験向上に取り組んで従業員体験が低下?

前編(「AIはクリエーターを補佐する副操縦士」─画像生成AIにAdobeならでのアプローチ)では、生成AI(Generative AI)というAIの新たなブレイクスルーに対し、米アドビ(Adobe)が画像生成AIモデル「Adobe Firefly」を開発した経緯を紹介した。後編では、クリエイティブ以外の領域であるデジタルマーケティングや顧客体験での取り組みを確認していこう。

アドビがデジタルマーケティングプラットフォームとして提供する「Adobe Experience Cloud」は、名称のとおり、「顧客のデジタル体験」にフォーカスした製品群である。

顧客のデジタル体験を向上させるには、広告効果の向上や、費用対効果の改善といった局所的なデジタルマーケティング施策では不十分で、企業と顧客の接点に関する情報を一気通貫でつなぎ合わせる必要がある。アドビは、「顧客体験の向上こそが、最終的に企業の利益を持続的に成長させる(Experience-Led Growth)」という考え方の下、既存の製品・サービスを再構成し、顧客体験の軸ですべてを連携させるためのサービス開発を進めてきたという。

Adobe Summit 2023の基調講演で、アドビのデジタルエクスペリエンス事業部門担当プレジデントを務めるアニール・チャクラヴァーシー(Anil Chakravarthy)氏は、次のように説明した。「デジタル企業には、マーケティング、プロダクト、店舗、カスタマーサービスなどすべての事業分野の顧客体験をデジタルでつなぐことが求められる。そうすることで、カスタマージャーニーの各タッチポイントでパーソナライズされた体験を提供することができる」

だがここで、1つ大きな問題が出てくる。多数の顧客の体験をパーソナライズによって向上させるためには、膨大な量のコンテンツをシステムに投入し、高速で回さなければならないことだ。特にアドビが問題視するのは、画像や映像、テキストなどマーケティングのためのデジタルコンテンツを大量に作り分ける負担である。多種多様なコンテンツを企業ブランドのトーン&マナーに適合させながら、スマートフォンやPC、タブレットなどのスクリーンサイズの違いに対応させることは容易ではない。

しかもこの先、マーケティングに必要なコンテンツのパターンは増えることはあっても、減ることは考えにくい。アドビ プロダクトマネジメント担当のシューマン・バセッティ氏は、Adobe Summitのプレス説明会で、「新たなSNSが登場して人気を博せば、企業のマーケティングチャネルに追加する必要が出てくる。しかし、その後ユーザーの増加が一巡して注目度が下がっても、一定数の利用者がいるかぎり、そのチャネルへの施策を止めることはないだろう」と指摘した(写真1)。

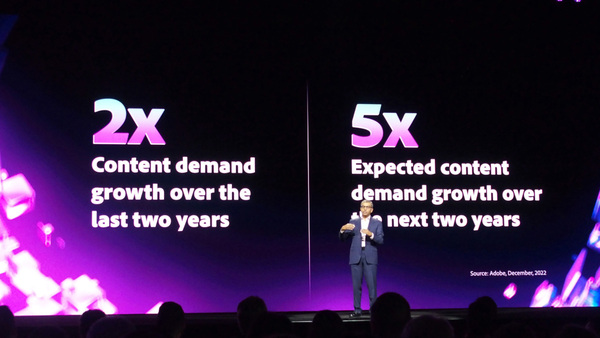

写真1:アドビの調査によれば、過去2年でコンテンツの量は2倍に増えた。そして、今後2年で5倍に増えると予測している

写真1:アドビの調査によれば、過去2年でコンテンツの量は2倍に増えた。そして、今後2年で5倍に増えると予測しているこうしてコピーライターやクリエーターは、1つのマーケティングキャンペーンに、多数のチャネル、複数のシナリオに合わせて、仕向け別のコンテンツの微調整という作業に明け暮れることになる。

一方、コンテンツを発注し、受け取ったマーケターは、マーケティングシステムにコンテンツをセットして施策を実行し、効果を分析し、修正して、次の施策に生かすというサイクルを繰り返す。「PDCAを高速で回す」などという一見アクティブなイメージの言葉は、それらの作業を行う現場からしてみると、うつろに響くだろう。

また、顧客のターゲットを切り出して、分析を行い、得られた洞察をレポートするのはデータサイエンティストの仕事になっている企業が多いが、肝心の分析・洞察抽出よりもデータプレパレーション(前準備)とレポート業務が増える一方と聞く。

このように、マーケティングの規模が拡大するほど大量のデータ処理作業に追われ、クリエーター、マーケター、データサイエンティストといったスキルを持つ人材の疲労度はどんどん増して、従業員体験(Employee Experience)の低下を招く。作業ばかりで本来の能力を発揮できないと感じれば、会社を去ってしまう可能性もある。

●Next:SCMのような「コンテンツサプライチェーン」とは?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-