インターネットイニシアティブ(IIJ)が2025年最初の会見で「マルチクラウド戦略」を発表した。周知のように、IIJはWIDEプロジェクトの流れを汲むインターネットテクノロジーの老舗にして牽引者なのだが、2025年1月16日の発表会でなされた説明は、技術的にも事業規模的にも「いまさら、なぜ?」の感が強かった。同社がなぜ今、マルチクラウドなのかを深読みしてみる。

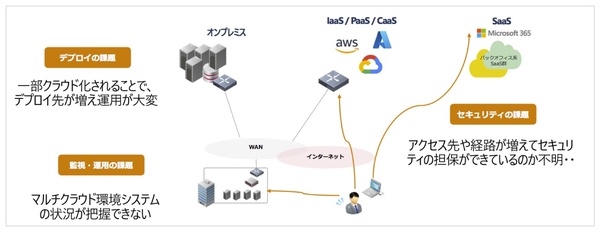

2025年にもなって、なぜ「マルチクラウド戦略」なのか──。最初に取り上げたいのは、IIJの発表会で使われたプレゼンテーション資料にある「複数のクラウドを使いこなすことは難しい」(図1)だ。よく整理された図で、「なるほど、現在の情報システムはこんな風になっているのか」と、業界外の素人にも分かりやすい。

図1:複数のクラウドを使いこなすことは難しい(出典:IIJ)

図1:複数のクラウドを使いこなすことは難しい(出典:IIJ)拡大画像表示

図中の「オンプレミス」は自社運用の情報システム、「デプロイ」は「データやアプリケーションの配備・展開」を指す(デプロイ=Deployの原意は軍の配置や布陣)。

自社センターか外部委託かを問わず、自前の情報システムがWAN/LANで社内・事業所に展開しているのが20世紀型、そこにインターネット経由のX as a Service(サービスとしてのX)、つまりクラウドのIaaS/PaaS/CaaS/SaaSが重なっている。取引先もそのような状態なので、システムの運用は輪をかけて複雑になる。

一口にクラウドと言っても、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureをはじめ、Oracle Cloud、IBM Cloud、Salesforce、Apple iCloudなどのグローバルクラウドがあり、旧国産メインフレーム系、NTT系、データセンター系のローカルクラウドもある。それぞれの特徴、長短所を理解したうえで、既存システムとスムーズに連携させたい。

説明会で示された例をなぞると、VDI/DaaSはAzure Virtual Desktop、データ分析はGoogle Cloud、AIはAzure OpenAI Services、コンテナ基盤はAWSという組み合わせだ。さらにMicrosoft 365やGoogle Workspace、SalesforceなどさまざまなSaaSを活用する。

ところが、事業部門主導などで不用意にクラウドを導入すると、デプロイ先が多岐にわたってデータ管理とガバナンスが徹底せず、アクセス経路が複雑になってセキュリティが担保できなくなるかもしれない。IT部門にとっては大いに悩ましい。その状況を示したのが前掲の図1ということになる。

写真1:説明会は東京・飯田橋のIIJ本社内にあるオンライン中継用スタジオで行われた

写真1:説明会は東京・飯田橋のIIJ本社内にあるオンライン中継用スタジオで行われた●Next:MSP/CAF/DXP……何の略だろうか?

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

IIJ / マルチクラウド / ITインフラ / 自治体 / 電子行政 / デジタル庁 / ガバメントクラウド / クラウド移行 / 日本政府 / 文字情報基盤 / ベンダーマネジメント

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-