2005年頃からインターネットの世界で一世を風靡したウェブ2.0(Web 2.0)。このウェブ2.0が世に定着するにつれ、どこからともなく次のような問いかけが湧き上がってきた。

「ウェブ2.0の技術やコンセプトは、企業情報システム(エンタープライズ)にも活用できるのではないか」

単純だが本質的なこの問いは、ウェブ2.0の興隆に伴ってベンダーやユーザーを巻き込んで次第に大きなうねりとなり、「エンタープライズ2.0」と総称されるムーブメントとなった。

本章ではまず、どのような経緯でエンタープライズ2.0が注目されるようになったのか、ウェブ2.0とエンタープライズ2.0の違いは何か、そしてそもそもエンタープライズ2.0とは何かについて説明していこう。

エンタープライズ2.0の衝撃

目覚めたエンドユーザー

事の発端はエンドユーザーにある。ウェブ2.0(Web 2.0)の流れは我々のライフスタイルを大きく変えてしまった。世界中から欲しい情報を瞬時に見つけることができるGoogleの検索サービス、どんな本でも翌日手に入る書籍販売サービスAmazon.com、個人がインターネットで気軽に日記を公開できるブログ、mixi(画面1)に代表される人と人とのネットワーキングの場SNS、簡単に動画を世界中に配信できる動画配信サービスYouTube、世界中の知識が編纂され成長し続けるオンライン百科事典Wikipedia、世界中の人と無料で高品質のインターネット電話が行えるSkype──。

こうしたウェブ2.0のサービスは日常生活の中に定着し、世界中の人と情報、人と人をつなぎ、個人に大いなるパワーを与えた。

画面1:日本国内のSNSブームのきっかけとなったmixi

画面1:日本国内のSNSブームのきっかけとなったmixi拡大画像表示

ところが、ウェブ2.0のサービスをわくわくしながら使っていた個人がひとたび会社に来ると愕然とする。メールボックスの容量は5MBで制限され、1MB以上のメール送受信は禁止。セキュリティの問題でMixiやSkypeの利用も禁止。社内にあるのは更新されないひからびたイントラネットウェブサイトと、ごみだらけのファイルサーバー。社内にある情報は探せないし、社内の人やグループ会社・取引先とのコミュニケーションもメールか電話に頼らざろうを得ない。

そう、オフィスはなんて仕事がしにくいのか! これまで情報システム部のいいなりで提供された企業内情報システム(エンタープライズ)を素直に使っていたエンドユーザーは、ウェブ2.0サービスを体験してしまったことで舌が肥え、目覚めてしまった。目覚めたエンドユーザーの要求は、エンタープライズの仕組みを根本から変えつつある。

例えば、2004年にgooリサーチで行われた調査によれば、回答者の8割以上が、現状の社内コミュニケーションツールに不満を持っており、66%が社内ブログを今後利用したいと回答している。実際、ウェブ2.0のサービスはほぼ無償に近い形でツールが提供されていることもあり、エンドユーザーが情報システム部を無視して独断で導入が進みやすい。そこで、多くの企業が部門でブログやSNSを部門で独自にパイロット導入し、利用を開始している。皆さんの会社でも、既にどこかでブログやSNSの勝手サイトが立ち上がっているのではないだろうか?

インターネットにおいてパワーを持った個人は、今度はエンタープライズにおけるエンドユーザーとしてパワーを持ち、これまでの情報システム部主導のエンタープライズ環境に対して静かな反乱を起こしつつあるのである。

黒船来襲─Googleのエンタープライズ参入

こうしたエンドユーザーの期待にウェブ2.0サービスを提供しているベンダーが黙っているわけはない。ウェブ2.0の世界の巨人であるGoogleもエンタープライズに舵を切り始めている。

1つ象徴的な事例を紹介したい。ある大手企業A社の例だ。A社はカンパニー制で事業はカンパニー毎に独立して行われている。しかし、ITインフラは全社共通基盤として提供されており、利用コストはカンパニーの利用人数に応じて配賦課金されていた。ところがその課金のコストがとても高く、メール1人あたり毎月5000円ものコスト負担を余儀なくされていた。3000人のカンパニーだと年1.8億円の利益が吹き飛ぶ。

A社のカンパニーのIT担当者と話をしていたら「正直、メールなんてどれでも一緒なんだから毎年1.8億払うなんて馬鹿らしいよね。やめてみんなでGoogleの無料メールサービスGmailにしてその分ボーナス増やした方がいいよね。Gmailだったら1人2Gbだし、検索もついているし、セキュリティのフィルタリングも今よりいいよね。」と冗談でおっしゃっていた。

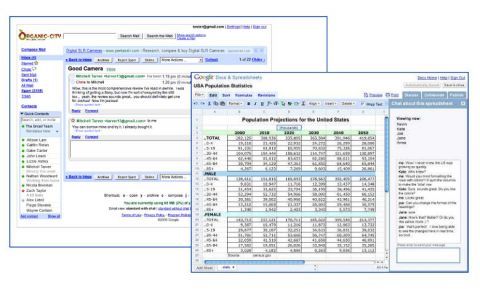

ところが、こうした状況に対して衝撃のサービスがGoogleからリリースされた。Google Apps(図1-1)である。このサービスでは、10GBのメールボックスを持つWebメール「Gmail」、オンラインスケジューラー「Google Calendar、インスタントメッセージングサービス「Google Talk」、ワードプロセッサーとスプレッドシートソフト「Docs&Spreadsheet」、100MBまでのWebページが作成できるウェブサイト構築ツール「Google Page Creator」などの様々なサービスを自社ドメインで利用できる。

例えば、REALCOMという会社であれば、realcom.co.jpというアドレスでGmailを使い、realcom.co.jpというドメインでホームページが作れるというわけだ。管理者はウェブベースの管理パネルにアクセスし、ユーザーアカウントリストを管理したり、エイリアスや配信リストを設定したりもできる。もちろんテクニカルサポートも受けられるし、24時間365日の99.9%稼働が保障されている。料金は1ユーザーあたり6千円/年。これまでのホスティングサービスの常識からすると、比較にならない。A社でいうとコストは10分の1になるわけだ。

図1-1 Google Apps

「大企業でこうしたサービスはなかなか導入されないだろう」と思ったら大間違いである。すでにGEやP&G等の米国の大手企業で次々と導入されている。A社のようにコスト感度が高い企業にとって、Google Appsは魅力的な選択肢に映るだろう。

ましてや、中小企業・ベンチャー企業にとっては面倒なシステム保守運用が不要なサービスとして、導入が進むかもしれない。また、企業の壁を超えたバーチャル組織やプロジェクト、学校などの非営利法人でもニーズがあるだろう。実際、日本でも日本大学が学生・OB含めた50万人でこのGoogle Appsを利用し始めている。

ウェブ2.0をエンタープライズに適応することは、エンタープライズにとっては「黒船来襲」ともいうべき大きなインパクトを与えるのである。

エンタープライズベンダーの反撃

一方「黒船」に対して、エンタープライズベンダーも黙ってはいない。

マイクロソフトは2007年Windows VistaとOffice 2007を鳴り物入りでリリースした。デスクトップ環境を支配するマイクロソフトが自ら推し進める10年来の大変革において提供される新しいユーザーインタフェースは、ウェブ2.0に舌の肥えたエンドユーザーの不満を解消する可能性を秘めている。またOffice2007の中核製品であるOffice Sharepoint Serverには、ブログ、SNS、Wikiなどウェブ2.0の見本市かと見間違う機能が満載されている。

さらに、マイクロソフトは2005年からWindows Liveと称する無償インターネットサービスを開始した。Windows Liveには、Webメール機能の「Windows Live Mail」、ファイルや写真共有のできるメッセンジャー機能「Windows Live Messenger」など一通りのコミュニケーションツール機能をそろえ、広告を配信することで無料でのサービス提供を開始した。前述のGoogle Appsと対等の土俵で戦う土台ができたわけである。

エンタープライズのもう一方の巨人、IBMもウェブ2.0の世界に大きく舵を切った。90年代のエンタープライズ情報共有をリードした世界的グループウェアLotus Notes。その製品ラインに2007年「Lotus Connections」という名のソフトウェアが加わった。Lotus Connectionsは、ウェブ2.0で普及しているブログ、Wiki、SNSといったコラボレーションツールを企業内向けに統合したエンタープライズ2.0スイートと言ってよい。

その他、多くのエンタープライズ企業がウェブ2.0の技術やコンセプトを自社ソリューションに組み込むことに躍起になっている。エンタープライズベンダー側の反撃の態勢は着々と整いつつあるのだ。

ウェブはエンタープライズを飲み込むか

エンドユーザーの目覚め、黒船来襲、エンタープライズの反撃。企業情報システムの世界は、エンタープライズ2.0の名の下に、大きな地殻変動を起こしつつある。

ウェブ2.0の波は本当にエンタープライズを飲み込んでしまうのだろうか?社内の情報共有は全てブログやWikiで行われるようになるのだろうか?GoogleはMicrosoftを打ち負かしエンタープライズの覇者になるのだろうか?

この深遠な議論に入る前に、まずそもそもウェブ2.0とは何なのか、についてもう一度振り返ってみよう。

そもそも、ウェブ2.0とは何か

ウェブの世界のゆっくりとした大きな変革

ウェブ2.0の発端は、2004年にIT系出版社であるオライリー社のCEOティム・オライリーがこの数年ウェブの世界でおきている大きなトレンドの変化を「ウェブ2.0」と名づけたことにある。

ブログに始まり、Google、Amazon、Wikipedia、Mixi、Skype等、ここ数年に現れた新しいサービスによりウェブの世界は格段に使いやすく、便利に、楽しくなった。皆さんも「最近面白いサービスが増えてきたな」と体感しているにちがいない。ウェブ2.0とは、こうしたウェブの世界におけるゆっくりとした大きな変革を総称したものであり、特定の技術やサービスを指すものではない。

日本では2006年に梅田望夫氏の「ウェブ進化論」がベストセラーとなり、ITと関係のない一般の人の間でも言葉が広まり、ブームとなった。その後、様々な言葉の後に2.0とつけるのがブームになったことは記憶に新しい。

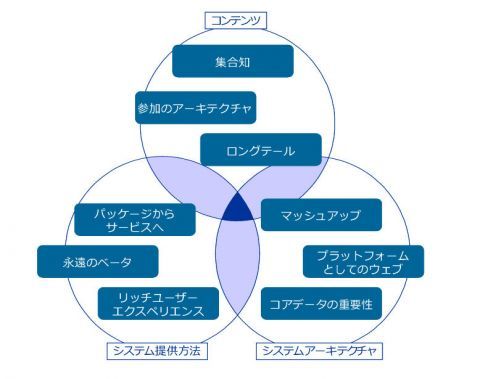

ここでは基本に立ち返り、ティム・オライリーが述べるウェブ2.0のコンセプトをかいつまんで説明しよう(図1-2)。

図1-2 ウェブ2.0とは何か

集合知、参加のアーキテクチャ、ロングテール

ウェブ2.0の大きなコンセプトの一つが「集合知」である。集合知とは「多くのユーザーが参加して知識を出し合うことで知識の蓄積がどんどん膨らんで行き、最終的に価値のある知識になる。」というものだ。

オライリーが集合知の例として挙げているのは、インターネットで自律的に編纂されていく百科事典Wikipedia、写真共有サイトFlickrやブックマーク共有サイトdel.icio.usで日々精緻化されていくタグ(分類)である。ブログも世界中の人の日記が全体として大きな知識の倉庫になっているという観点では集合知だし、Amazon.comで利用者が本を買えば買うほど的確な本が推薦されるという意味では集合知だといえる。オープンソースの協同的な開発手法もまさに集合知だといってよいだろう。

こうした集合知を実現するために、ウェブ2.0のサービスにはユーザーが気軽に、場合によっては無意識に参加できる「参加のアーキテクチャ」が組み込まれている。ブログは相手の投稿にトラックバックやコメントを行うことで気軽に参加することができる。Amazon.comでも書評を書くことで参加が可能だ。

また、単純に本を買うだけでも本の購買履歴が蓄積され、あなたへの「お勧めの本リスト」の精度が向上していくため、無意識に参加しているともいえる。こうした参加のアーキテクチャが組み込まれていることがウェブ2.0の特徴である。

そして、集合知を実現するうえで欠かせないのが「ロングテール」という考え方だ。通常のビジネスの世界には「2:8の法則」という法則がある。上位20%の売れ筋商品で80%の売上を占めており、残り80%の死に筋商品は20%の売上に過ぎないというものだ。コンビニではこの理論に基づき上位20%の売れ筋商品に絞って陳列し、狭い店舗を効率的に運営している。

ところがウェブの世界では、ほぼ無限に近いユーザーと無限に近い商品があるため、2:8の法則とは全く異なった結果が出てくる。例えば、Amazon.comでは、上位20%の商品の売上よりも、残り80%の商品の売上のほうが圧倒的に大きい。すなわち、上位20%のヘッド(頭)の部分よりも、残り80%のとても長いテール(尾)の部分の方が大きな可能性を秘めているわけだ。

売れ筋商品を狙うのではなく、ニッチ市場にニッチサービスを提供しそれをかき集めることで大きな収益とすることができるのがウェブ2.0ならではのロングテールの発想だ。検索で成功を収めたGoogleのAdsenseも、ニッチなターゲット広告をかき集めて巨大な広告ビジネスを実現したという意味で、ロングテールの賜物といえる。

プラットフォームとしてのウェブ、マッシュアップ、コアデータの重要性

ウェブ2.0のもう1つの大きな特徴は「プラットフォームとしてのウェブ」という考え方である。プラットフォームといえば、WindowsなどのOS(オペレーティングシステム)が思い浮かぶが、ウェブ2.0ではサービスはOSの上ではなく、ウェブの上で動く。例えば、Googleが提供するサービスを使うときは、OSのことを考える必要はなく、単にウェブが利用できればよい。ウェブがサービスを提供するプラットフォームになりつつあるのである。

ウェブというプラットフォーム上で様々なサービスが提供されるようになると、サービス同士が相互に緩やかに連携できることが重要になる。Googleから地図情報を、Amazon.comから関連書籍情報を持ってきて、Google Adsenseで広告を掲載すれば、1つの新しいビジネスが立ち上がる。このようにウェブ上の様々なサービスを組み合わせて新しい価値を生み出すのがウェブ2.0の世界であり、この組み合わせのことを「マッシュアップ」と呼ぶ。XMLやRSS(詳細は後述)といった技術がマッシュアップを支えている。

サービスが相互にマッシュアップする世界では、重要なコアデータを誰が所有しているかがビジネスの勝敗を分ける。これが「コアデータの重要性」である。Amazon.comは世界最大の書籍データベースを保有しており、これが彼らの戦略的な優位性をゆるぎないものにしている。GoogleはGoogle Mapsの地図情報の利用をAPIを介して公開し世界中のユーザーに無料で利用させている一方で、地図情報というコアデータを一手に握っている。こうしたコアデータを所有するものが、ウェブ2.0世界の勝者となるのである。

パッケージからサービスへ、永遠のベータ、リッチユーザーエクスペリエンス

ウェブ2.0の世界ではソフトウェアの提供形態も大きく変わっていく。これまでソフトウェアといえばMicrosoft Office2007のようなパッケージソフトが主流であり、CD-ROMに焼いて店頭に並べて販売され、数年に一度バージョンアップが行われるのが常であった。

しかし、こうしたパッケージソフトではウェブ2.0のスピードには追いつかない。短期間に新しい技術やサービスを次々と提供するためには、パッケージではなくウェブ上のサービスとして提供することが欠かせない。こうしてウェブの世界では「パッケージからサービスへ」という流れが主流となっている。また、効率よく改良を続けるためには、実際に利用してくれるユーザーを味方につけ、意見をもらう参加型の開発体制が求められる。常に改良を続けるため、サービスは進化を続け、いつまでたっても完成しない。こうした開発体制のことを「永遠のベータ」と呼ぶ。

「パッケージからサービスへ」を実現する上で、重要となる技術要素が「リッチユーザーエクスペリエンス」である。これまで、ウェブ上のサービスはPCのクライアントで利用するパッケージソフトと比べると、操作性で劣っていた。

しかし、AJAX18に代表されるリッチクライアントの技術を用いれば、ウェブサービスにも関わらずクライアントソフトと同等の操作感を得ることができるのである。GoogleのフリーメールサービスGmailが爆発的に普及したのは、AJAXにより実現したクライアントと同等の軽快な操作性にあるといわれている。このようにユーザーの操作性を重視した技術も、ウェブ2.0の特徴である。

(次回に続く)

Web 2.0 / エンタープライズ2.0 / マッシュアップ / エンタープライズ検索 / Google / mixi / SNS / Microsoft / IBM

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-