携帯から装着へ。そんなキャッチコピーを目にする機会が増えた。スマートフォン、タブレットに次ぐ金脈として、ウェアラブルなコンピュータが注目を集めている。しかし、長年IT業界に身を置く読者であれば、デジャヴュ(既視感)があるかもしれない。実は、「ウェアラブルコンピュータ」という概念自体は随分と昔からあるものだからだ。今回は、その歴史を振り返ってみよう。

ウェアラブルコンピュータのルーツ

現在のところ、ウェアラブルコンピュータの明確な定義は存在しない。文字通り身体に装着可能なコンピュータだと言う人もいれば、衣類に装着して持ち歩けるコンピュータを指す人もいる。中には、コンピュータの動力源は人力でも構わないと考える人もいる。何をもって、ウェアラブルコンピュータと呼ぶかによって、ルーツは異なる。今回は、代表的なものを見ていこう。

1600年代 そろばん指輪

Wikipediaによれば、ルーツは1600年代まで遡る。中国最後の王朝、清で使われていた「そろばん指輪」がそれだ。その名の通り、親指の爪ほどの大きさの算盤が付いた指輪である。針を使って操作していたらしい(関連記事)。確かに、そろばんはコンピュータの原点ではある。ただ、珠を動かすのも、結果を判断するのも人間だ。ウェアラブルコンピュータのルーツとして考えるのは、いささか強引かもしれない。

1800年代 腕時計

「腕時計」がルーツだとする説もある。人力以外の動力源を備え、自動的に時間を計測する。この場合、アブラアム=ルイ・ブレゲがウェアラブルコンピュータの生みの親ということになる(腕時計最古の記録は時計商のカタログだったという異説もある)。1812年にブレゲによって腕時計「No.2639」が実用化された。この腕時計は行方不明となったため、現在「クイーン・オブ・ネイプルズ」という名称で復刻版が製造されている(関連記事)。

1500年代 持ち運び可能な時計

持ち歩くことをもってウェアラブルとする場合、ルーツは「そろばん指輪」よりも前にさかのぼる。1500年代に「ゼンマイ」が開発されて以来、持ち歩き可能な時計が作られるようになったからだ。1511年には、ドイツ・ニュルンベルグの時計職人ペーター・ヘンラインが「ニュルンベルクの卵」を作っている。

ざっと調べるだけでも、これらのものが見つかる。「そろばん指輪」のようなものならば、もっと他にも見つかるかもしれない。ただ、1500年代から1800年代のあたりから、日常的に使う便利な道具、計算機や時計を持ち歩きたい、身に着けておきたいというニーズがあったことは確かなようだ。

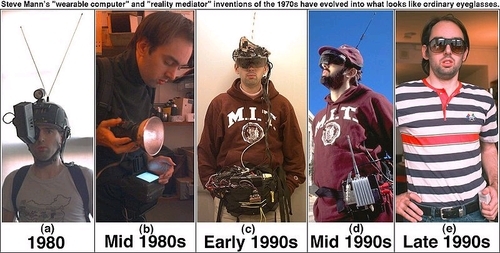

現代版ウェアラブルコンピュータの歴史

さて、そろばんや時計ではない、今日的なウェアラブルコンピュータの概念が誕生したのは、1970年代後半である。トロント大学のスティーブ・マン教授が「人が作成したプログラムを実行可能なコンピュータを身に着ける」という理論を提唱。アカデミック分野でウェアラブルコンピュータが研究され始めた。

1996年には、インターネットの前身、ARPANETを開発したことで知られる米DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)がスポンサーとなり、「Wearables in 2005」というワークショップを開催している。

コンシューマ向けの製品も登場し始める。1979年、ソニーが初代ウォークマン「TPS-L2」を発売した。ウェアラブルコンピュータが「衣類に装着(収納)して持ち歩き可能な機械」も定義に含むとしたならば、世界で初めて商業的に成功したウェアラブルコンピュータは「TPS-L2」であったと言えるかもしれない。

1980年代後半には通信機能を備えた「ポケベル」が大ヒットする。ポケベルは、ベルトに取り付けることもできた。ポケベルやウォークマンをウェアラブルコンピュータだと言う人はほとんどいないが、アクセサリ型のウェアラブルコンピュータとして分類することも可能だと筆者は考える。

1990年代に入ると、ウェアラブルコンピュータに注目が集まるようになる。きっかけを作ったのは、1990年に創立したザイブナー社だ。頭や腕にディスプレイを、腰にコンピュータ本体を装着。音声入力で操作するデバイスを次々と発表。ウェアラブルコンピュータならザイブナーと言われるほど存在感があった。

1992年に創業したPalm社も一役買った。同社が発売したPDA(Personal Digital Assistant:個人情報端末)「Palm」は世界中で大ヒット。携帯可能な情報端末であり現在のAndroidやiPhoneのような勢いを持つ製品だった。

この2社が台風の目となり、IT業界にウェアラブルコンピュータブームを造りだしていく。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- ウェアラブルデバイスの恩恵を受けるのはマニアでなく企業?(2014/04/08)

- ウェアラブルコンピュータは、今回も一過性のブームで終わるのか?(2014/04/07)

- 4タイプ分類でスッキリわかる、ウェアラブルデバイスの最新動向(2014/04/02)

ウェアラブル / スマートグラス / スマートウォッチ / スマートフォン / CTC / Apple / Microsoft / ソニー / iPhone / Android / Google

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-