米レッドハット(Red Hat)が2014年14日~17日(現地時間)に開催した年次カンファレンス「Red Hat Summit2014」。そこで同社は、「プログラマブルIT」のコンセプトを提唱した(関連記事『次世代クラウドは「プログラマブルIT」に【Red Hat Summit2014=前編】』)。日本におけるレッドハットは、Linuxやミドルウェアの有力企業ではあっても、それ以上ではない。しかし、グローバルにみれば、OSSコミュニティにおける同社のレピュテーション(名声や評判)を想像以上に高い。次世代クラウドに向けてOSSコミュニティは、どこに向かおうとしているのか。Red Hat Summit2014から報告する。

次世代クラウド像として、「プログラマブルIT」を提唱した米レッドハット(関連記事:次世代クラウドは「プログラマブルIT」に─Red Hat Summit 2014[前編])。同社の構想や技術に注目しておくべき最大の理由は、日本では見えにくい「レッドハットのポジション」と「OSSによる生態系(エコシステム)」にある。レッドハットが米国で構築している米大手ベンダー=IBMやHP、デル、シスコシステムズなど、との関係は、かつての米マイクロソフトと大手ベンダーの関係を彷彿とさせるものがある。

「OSSエコシステム」を進化させる”触媒”

レッドハットの”強固な立場”を示したのが、Summitにおける基調講演である。CEOであるWhitehurst氏は基調講演の冒頭でまずこう語った。

「1666年9月、英国ロンドンを大火事が襲った。不幸な出来事だったが、都市を根本から造り替えるいい機会でもあった。しかしロンドンはそうせず、既存のインフラを再構築する道を選んだ。コペンハーゲンのように、そうでない道を選んだ都市もある。我々はそうした都市の今日の状況から学ぶことがある」。

これに続けて、「ITも同じ。作り直しの機会を逸し、トラフィックや容量の問題に頭を悩ませている時ではない。CIOは先進的なソフトウェアを活用してイノベーションをリードして欲しい」と訴えた。

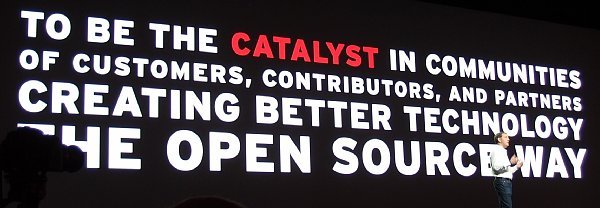

このような指摘はよくあるものだ。注目されるのは、それに向けたレッドハットの役割を述べた次の発言である(写真1)。

写真1:レッドハットは自らを「カタリスト(触媒)である」と強調

「今、ITは高度に複雑化している。(かつてのIBMやマイクロソフトのように)1社だけですべてを提供できるIT企業は存在しない。ITの開発者や提供者、先進ユーザー企業による開発と活用、その成果としてのイノベーションを起こすエコシステム(生態系)が必要だ。レッドハットはそこにおいて“Catalyst(触媒)”の役割を果たす。(前編で紹介した)コンテナ技術やOpenstackなどの開発をサポートし、それらをユーザーに届ける」。

どういうことか? OSSの先進ソフトウェアにはある種の使いにくさ――バグの存在や使い方の分かりにくさ――が、先進的であるがゆえにつきまとう。それがOSSコミュニティと、多くのITベンダー、ユーザー企業を分断してきた。

この点をレッドハットは、サブスクリプション(使用料)というビジネスモデルによって解消し、OSやミドルウェアの領域ではマイクロソフトに次ぐ存在になった。2014年2月期の売上高が2000億円に満たないとはいえ、OSSの世界では突出した存在だ。

しかし大きな存在になりすぎると、OSSコミュニティやユーザー企業から警戒・敬遠される。例えば、RHEL互換のLinuxに「CentOS」がある。これは完全に無料なので技術力のあるユーザーから高い支持を得ている。ところが2014年1月、レッドハットはCentOSを開発するコミュニティに参加すると発表した。レッドハットの説明は「収入のないCentOSのコミュニティを財務面などで支援する」ことだが、その意図を訝る見方があるのも事実だ。

そうした中で自らを触媒――化学変化を起こすのに不可欠だが決して主役ではなく、むしろ目立たない存在――に位置づけ、安心感を醸し出す。レッドハットが提供するOpenStackやOpenShift、RHEL7に対するユーザーの警戒心を未然に打ち消しつつ採用を促す巧みなメッセージといっていい。

Whitehurst CEOは基調講演をこうまとめた。

「OpenStackは20ものディストリビューションがあり、混乱しているという意見がある。だが実はLinuxも同じだった。今日、Linuxはクリティカルな処理、例えば証券取引所や潜水艦の制御などに用いられている。オープンソースのやり方こそが優れた技術をもたらす。ユーザー、ベンダー、開発者が手を組んでイノベーションに向かおう」。

説明は不要かも知れないが、エコシステムの触媒に過ぎないと言いつつも、「OpenStackもレッドハットのディストリビューションで」というわけである。

主要ベンダーが「レッドハットとともに」をアピール

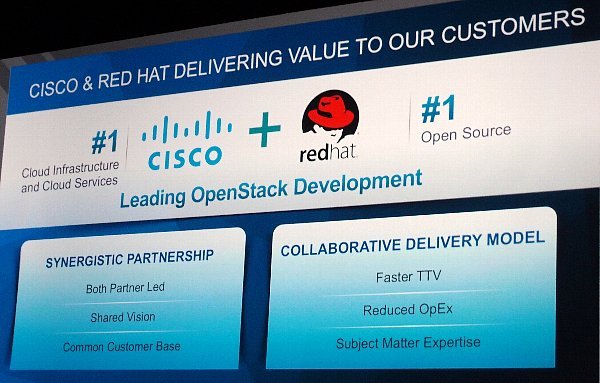

一方で合計3回あった基調講演には、主要サーバー・メーカーがこぞって登壇した。IBM、シスコシステムズ、HP、デル、それにインテルである(いずれもsummitのプラチナ以上のスポンサーも務める)。米国サーバー市場における上位5社の中で登壇しなかったのはオラクルだけだ。各社の講演内容はおおむね共通であり、クラウドへの移行を中心にシステム刷新の重要性を訴える。そして、濃淡はあるものの、レッドハットとの関係を強調した(写真2)。

写真2:基調講演ではシスコなど大手ITがこぞってレッドハットとの関係をアピール

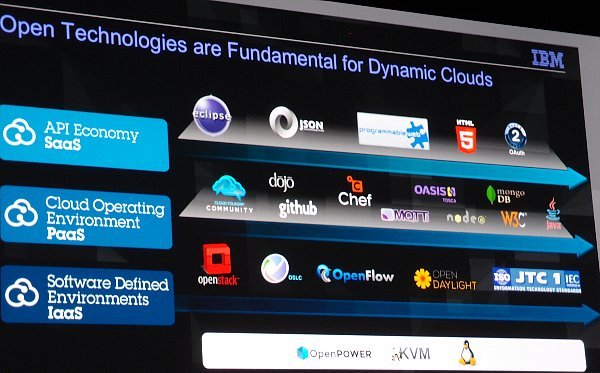

例えば米IBM。クラウドとスマーター・インフラを担当するゼネラルマネジャーであるDeepak Advani氏が、「クラウドはビジネスリーダーに途方もない機会を提供する。コンポーザブル(Composable)ビジネス、すなわちスピードとアジリティを備えたビジネスだ。事業部門が直接、ビジネスに必要なITを調達できるようにもなる」とクラウドファーストの意義を強調した(写真3)。

写真3:IBMはオープンな技術が「ダイナミッククラウドの基盤」と主張。「レッドハットがすべてではない」とも聞こえる

「コンポーザブルビジネス」とは、米IBMが2014年になって提唱し始めた概念である。日本では馴染みがないが「迅速に構成可能なビジネス」といった意味だ。さらに「そのためのITは、オープンであり、スタンダードであることが絶対的な基本要件になる」(Advani氏)と述べた。

これらを可能にするオープン・スタンダードなITとしてAdvani氏は、「OpenStackが重要だ、PaaSの機能をクラウド・ベンダー間で標準化し、アプリケーションをどのクラウドでも利用できるようにする。OASIS/TOSCA(詳細はこちら)や、IBMのPowerプロセサを使ったカスタムサーバーを開発するOpenPOWER Foundationにも注目して欲しい」と語る。これらの発言からIBMはレッドハットのOpenShiftやDockerとは一線を画していることが分かる。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-