日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)は2015年4月15日、「ソフトウェアメトリックス調査2015」の概要を発表した。今回は、開発生産性を高めるものとして関心が高まっている、アジャイルと超高速開発のアプローチについて、その実態を明らかにする試みをしているのが特徴だ。

Agile、xRADとも採用目的の過半が「既存再構築」

こうした疑問は、JUASがまとめたソフトウェアメトリックス調査を紐解くとある程度解消する。まず挙げられるのが、一口に3手法の比較分析といっても決して簡単ではないことだ。特にAgileとxRADの実施例、それも工期や工数を把握できるプロジェクトは件数自体が多くない。ユーザー企業へのアンケート調査で収集できるのがJUASの強みだが、2015年版の回答件数はAgileが22、xRADが50に留まった。これに2006年頃から継続的に収集してきたWF、Agileのデータを加味し、分析の母集団としている。

その前提で今回の分析の母集団になったデータの定性的な側面をチェックすると、プロジェクトの目的はAgile、xRADともに「既存システムの再構築」が過半数を占める(図2)。既存の業務プロセスやデータが存在するだけにxRADに有利である一方、Agileの特性が生きるはずの「新業務の支援」のようなプロジェクトは少なかったのだ。既存の業務システムを指す「Systems of Record(SoR)」、モバイルやビッグデータを駆使する新しいシステムを意味する「Systems of Engagement(SoE)」で言えば、SoRに適するxRAD、SoEに向くAgileのはずだが、SoRへの適用で比較したと言える。

図2 調査(母集団)におけるプロジェクト特性(使用目的) 出典:JUAS

図2 調査(母集団)におけるプロジェクト特性(使用目的) 出典:JUAS拡大画像表示

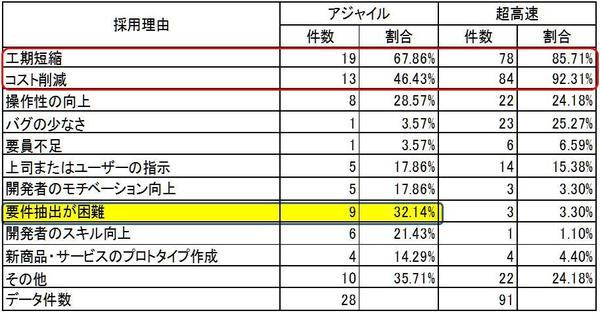

各手法の採用理由もそれを示している(図3)。Agileの採用理由のトップ3は「工期短縮」(67.86%)、「コスト削減」(46.43%)、そして「要件抽出が困難」(32.14%)の順である(実際には「その他」に次ぐ4番め)。アジャイルが向くとされる「要件抽出が困難」という理由が低いので、結果もAgileには不利になるのは仕方ないだろう。対してxRADは「コスト削減」(92.31%)、「工期短縮」(85.71%)。xRADの特徴にズバリはまる。

図3 調査(母集団)における採用理由 出典:JUAS

図3 調査(母集団)における採用理由 出典:JUAS拡大画像表示

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-