ビジネスを取り巻く環境が加速度的に変化している近年、データに基づく仮説検証や意思決定などのデータドリブン型の組織活動の重要性が高まっている。それを具現化するには、現行の組織活動の姿と、ありたい姿のギャップを明らかにし、必要な手立てを段階的に打っていく必要がある。「データマネジメント2021」のセッションで、NECは、データ(Data)と業務(Ops)を結び付けた価値創造サイクルが定着化した経営について解説した。

データ活用の大きな潮流となるDataOpsへの対応

「データドリブン経営」はよく聞く言葉だが、その概念はあいまいで、企業や人によっても理解や解釈が異なっている。本来のデータドリブン経営とはいかなるものか、日本電気(NEC)の山川聡氏(デジタルビジネスオファリング本部 シニアマネージャー)は、同社の考えるデータドリブン経営を「データ(Data)と業務(Ops)を結び付けた、“DataOps”(データオプス)の価値創造サイクルが定着化している経営」と定義する。

日本電気株式会社 デジタルビジネスオファリング本部 シニアマネージャー 山川 聡 氏

日本電気株式会社 デジタルビジネスオファリング本部 シニアマネージャー 山川 聡 氏近年では産業界だけではなく政府も統計データや各種指標など客観的エビデンス(根拠や証拠)を基にして、政策の決定や実行を効果的・効率的に行うEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)への取り組みを推進しており、「これからのデータ活用の大きな潮流としてDataOpsへの対応が増大しており、データを用いたPDCAへの取り組みがますます重要になっています」と山川氏は強調する。

とはいえ、データドリブン経営を実行するのは並大抵ではない。データドリブンではない従来の業務現場では、たとえば「この施策で売上を10%アップする」といった目標を立てたなら、あとは勘と経験に頼って全力で取り組むしかなかった。

これがデータドリブンになるとどのように変わるのか。「売上アップのためのこの施策は成功確率80%で、残り20%はうまくいかない可能性がある」「また、リスク要因は大きく3つあり、それぞれにこういう対策を打つ」「その結果として、見込まれる売上増は5%となる」といったように、データに裏付けられた施策を打ち出していくことになる。

「必要なデータを探し出して取り揃え、どういったロジックに基づいて根拠として提示するのか。これを地でいくのは容易なことではありません」(山川氏)。

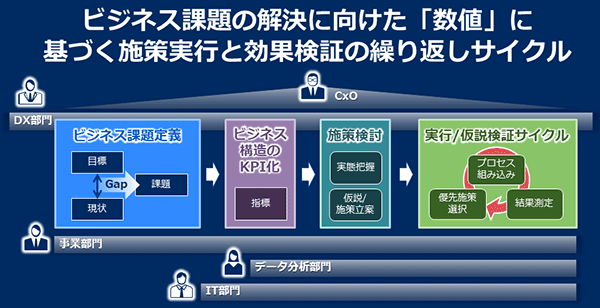

データドリブン経営のプロセスと生じる課題

データドリブン経営のプロセスは、ビジネス課題の解決に向けた数値に基づく施策実行と効果検証を繰り返すサイクルにある。また、そのサイクルを回していくにあたっては、各事業部門やデータ分析部門、IT部門、DX推進部門およびこれらの組織を束ねるCxOなど、多くのステークホルダーが関わることになる。

データドリブン経営のプロセス

データドリブン経営のプロセスこのプロセスの中でいくつもの壁に直面するわけだ。山川氏は「プラットフォーム」「データ」「ビジネス」の3つの観点からその例を挙げる。

まずプラットフォームの観点では、「別の業務領域にあるデータへのアクセスが困難」「多様なデータの取り込み加工・分析処理に時間がかかる」「部署やシステムごとにツールがバラバラ」といった問題が生じる。

次にデータ観点では、「データ活用のスキルが一部のメンバーに属人化」「期間・粒度・連続性が異なりデータ品質が担保できない」「データの入力率・正確性が低い」といった問題が大きなボトルネックとなる。

さらにビジネス観点でも、「データ収集が目的化し今後の方向性が見いだせない」「施策が単発バラバラでPDCAサイクルが回らない」「現場の理解を得られず業務サイクルが定着しない」といった問題が起こっている。

データの「図書館」と「サンドボックス」によるアプローチ

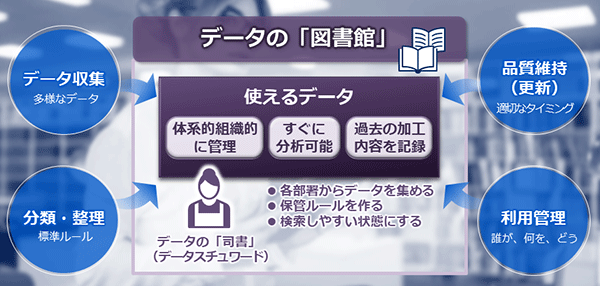

これらの課題を解決するためにNECが提案するのが、“使えるデータ”を管理するデータの「図書館」というコンセプトである。

データの図書館では、データを体系的・組織的に管理し、すぐに取り出して分析可能な状態とする。また、そのデータを使った目的も含めて、入出力の履歴や加工内容を記録する。データの“司書”(データスチュワード)がこの図書館の運営にあたり、各部署からデータを集めたり、保管ルールを作ったり、検索しやすい状態にする役割を担う。

使えるデータを管理するデータの「図書館」

使えるデータを管理するデータの「図書館」さらにその先では、データを使いたい人が、使いたいときに、使いたい形で自由に利用できる「サンドボックス」を提供する。試行錯誤のプロセスにプロジェクトの関係者が集まってコラボレーションし、結果や過程をその場で共有できる仕組みだ。

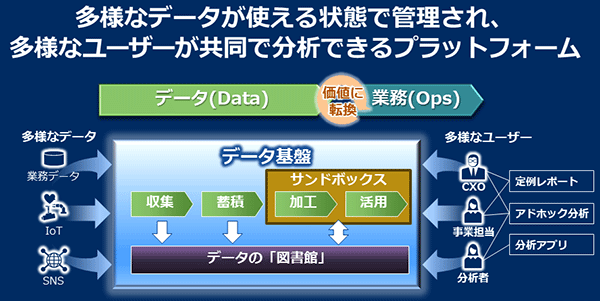

こうしたデータの図書館とサンドボックスをプラットフォームとし、データドリブン経営を支えるDataOpsを実践していくことが、NECの基本的なアプローチである。

「図書館」と「サンドボックス」でデータドリブン経営を支えるプラットフォーム

「図書館」と「サンドボックス」でデータドリブン経営を支えるプラットフォームデータドリブン経営への段階的な取り組みをワンストップ支援

データドリブン経営定着のための3つのポイントとして山川氏は下記を挙げた。

- キーマンの早期巻き込み:データドリブン型経営を進めるという意思表示

- 成功体験の共有:データ活用効果の実感

- 仕組み化:業務プロセスへの組み込みにより“当たり前”に

ただし、プラットフォームの問題を解決するだけでデータドリブン経営が実現するわけではない。「NECでは、データドリブン経営を支える実行基盤とともに、実際に業務の改善・実行サイクルを回す人たちをターゲットとした、両面からの支援が必要と考えています」と山川氏は強調する。

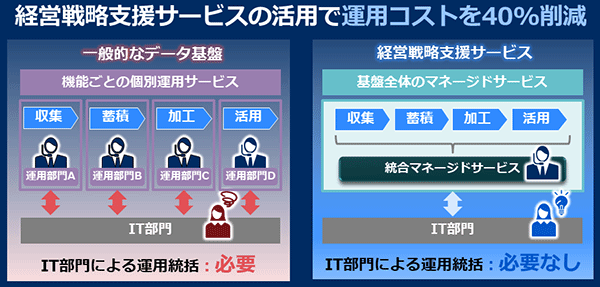

実行基盤はデータウェアハウスやデータマート、ETL、BI、機械学習などのデータ基盤およびサンドボックスで構成されているが、こうしたインフラを維持・運用するだけでも通常は相当な工数とコストが発生する。そこでNECではこの基盤を統合マネージドサービスの「経営戦略支援サービス」として提供している。山川氏は「お客様は機能ごとの個別サービス・システムを組み合わせて運用する場合に比べ、運用コストを40%程度削減することが期待できます」と述べている。

システム運用の負担を軽減する統合マネージドサービス「経営戦略支援サービス」

システム運用の負担を軽減する統合マネージドサービス「経営戦略支援サービス」さらにNECでは、戦略策定からデータ活用の基盤構築、組織の立ち上げ、分析人材育成にいたるまで、データドリブン経営の実行および定着化のための継続的な支援を行っている。データ活用範囲の認識合わせ、ユースケースの整理、データガバナンスの整備、データ分析組織組成などを実現する標準テンプレートを適用しつつ、顧客の段階的な取り組みをワンストップでサポートするという。

これらの基本戦略のもと、ユーザー企業に対してDX推進のための環境整備に向けた全体構想企画を行う「データ活用基盤導入企画支援サービス」を提供した例もある。データの欠損や統合キーの未整備により蓄積したデータを利用できずにいた課題を捉え、ユースケースベースでの設計と検証を実施。その結果として代表ユースケースやデータ活用システムアーキテクチャー、データアーキテクチャー、データ管理例と手順書、システム検証結果報告などの成果物を提供した。

山川氏は最後に、「NECはお客様とともにデータドリブン経営を推進していく中で、多くの経験を積み重ねてきました。この長年にわたり培ってきた実績とノウハウに新たな技術や保有する研究技術を組み合わせ、お客様の経営戦略を支援していきます」と語り、セッションを締めくくった。

●お問い合わせ先

日本電気(NEC)

URL: https://jpn.nec.com/data/datadriven/index.html

- 経営革新の核となるデータ活用の考え方~経営・顧客・設計・製造が連動したDX基盤のグランドデザインを描く(2021/05/06)

- MDMの効果を経営層に納得させるために―ROI可視化に効く3つの観点とは?(2021/04/26)

- データマネジメントで見過ごしがちな重要ポイント! 今こそ“ストレージ”を再考すべき時期(2021/04/21)

- データ駆動経営を実現する組織の在り方とは? 事例で学ぶデータアーキテクトのミッション(2021/04/20)

- 点在するデータリソースをワンストップで利用できる「データ仮想化プラットフォーム」の実力(2021/04/16)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-