[市場動向]

富士通、36量子ビットの量子シミュレータを商用スパコン64ノードで構築、2022年9月には40量子ビットへ

2022年3月30日(水)日川 佳三(IT Leaders編集部)

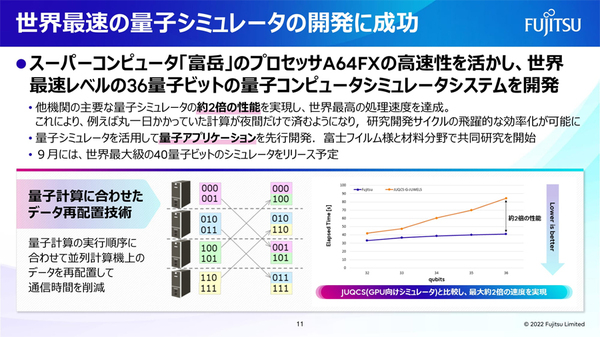

富士通は2022年3月30日、36量子ビットの量子シミュレータを構築したと発表した。「PRIMEHPC FX700」×64ノードで構成したクラスタシステム上で、オープンソースの量子シミュレータソフトウェア「Qulacs」を並列分散型で実行する仕組み。「他の主要な量子シミュレータの約2倍の性能を実現したとしている。同年4月1日から2023年3月31日まで、富士フイルムと共同で、材料分野における量子コンピュータアプリケーションの研究を開始する。2022年9月までに40量子ビットの量子シミュレータを開発し、金融や創薬などの分野への展開を計画している。

富士通は、現在の量子シミュレータとしては大規模な、36量子ビットの量子シミュレータを構築した。スーパーコンピュータ「富岳」の技術を活用した商用の「PRIMEHPC FX700」×64ノードで構成したクラスタシステム上で、オープンソースの量子シミュレータソフトウェア「Qulacs」(大阪大学が開発)を並列分散型で実行させる。「(インテルやIBMなど)他機関の主要な量子シミュレータの約2倍の性能を実現した」(富士通)としている(図1)。

図1:スパコン64ノードを用いて、量子シミュレータとしては大規模となる36量子ビットの量子シミュレータを構築した(出典:富士通)

図1:スパコン64ノードを用いて、量子シミュレータとしては大規模となる36量子ビットの量子シミュレータを構築した(出典:富士通)拡大画像表示

構築した量子シミュレータを使って、2022年4月1日から2023年3月31日まで、富士フイルムと共同で、材料分野における量子コンピュータアプリケーションの研究を開始する。また、2022年9月までに40量子ビットの量子シミュレータを開発し、金融や創薬などの分野へ展開していくとしている。量子シミュレータを活用して開発した量子アプリケーションの知見は、将来的に量子コンピュータの実機に応用する。

量子シミュレータの量子ビットを増やす取り組み

量子シミュレータは、量子コンピュータではない現在の汎用計算機のアーキテクチャ上で、ソフトウェアで量子ビットをシミュレーションするコンピュータシステムのこと。今回、富士通はこれまでよりも大規模な問題を解けるように、量子シミュレータの量子ビットを増やすことに取り組んだ。背景として、「より大規模な量子アプリケーションを解くためには、現在では量子シミュレータの量子ビットを増やす仕組みが必要である」ことを挙げている。

現在では、100量子ビットクラスの量子コンピュータの実機も実現され始めたが、これらは誤り訂正機能がないNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)デバイスであり、ノイズ(誤り)の影響を受けてしまう。「誤り耐性を備えた量子コンピュータの実現には100万量子ビットが必要」(富士通)なため、現時点では量子シミュレータが量子アプリケーションの研究に使われているという。

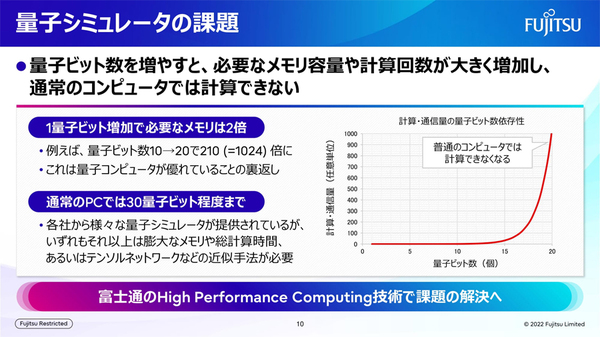

一方、量子シミュレータにも課題がある。量子ビットを1増やすと、必要なメモリーと計算時間が指数関数的に増える(図2)。「10ビットを20ビットに、10ビット分増やすと、メモリーは2の10乗で1024倍が必要。通常のシステムでは30量子ビット程度が限界であり、今回、スーパーコンピュータを使って36量子ビットまで増やすことができた」(富士通)。

図2:量子シミュレータの課題。量子ビットを1増やすと、必要なメモリーと計算時間が指数関数的に増える(出典:富士通)

図2:量子シミュレータの課題。量子ビットを1増やすと、必要なメモリーと計算時間が指数関数的に増える(出典:富士通)拡大画像表示

スパコンを用いて並列分散型で実行

36ビットの量子シミュレータの実現にあたって富士通は、量子シミュレータソフトウェアのQulacsに手を加え、並列分散型で動作するようにした。

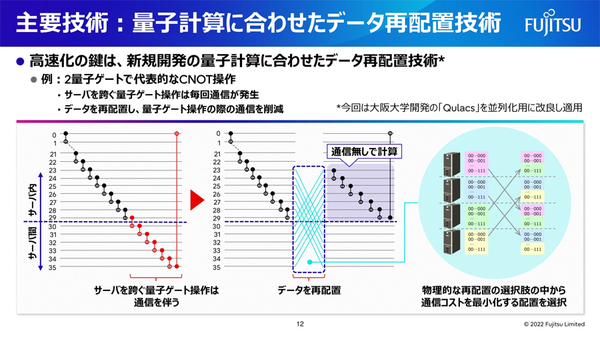

工夫したことの1つは、量子計算に合わせたデータの再配置技術である。量子計算の実行順序に合わせて並列計算機上のデータを再配置し、通信時間を削減する。数ある選択肢の中から、量子ゲート操作の際の通信コストを最小化する配置を選択する(図3)。

図3:高速化のための主要技術として、量子計算に合わせたデータ再配置技術を開発した。量子ゲート操作の際の通信コストを最小化するようにデータをノードに配置する(出典:富士通)

図3:高速化のための主要技術として、量子計算に合わせたデータ再配置技術を開発した。量子ゲート操作の際の通信コストを最小化するようにデータをノードに配置する(出典:富士通)拡大画像表示

また、プロセッサ「A64FX」のSVE(Scalable Vector Extension)命令を活用し、複数の計算を同時実行することで、メモリーバンド幅の性能を最大化した。さらに、計算と通信をオーバラップさせることで処理時間の短縮を図っている。

●Next:インテルやIBMの量子シミュレータとの性能比較

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-