県庁や市役所などの役所の仕事には、紙が付いて回るのが通例だ。電子化も進んではいるが、法律で決まっているので紙の書類をなくせない側面もある。職員を増やせない一方で業務量が減らない中、そうした書類を整える仕事が重荷の1つになっており、効率化や自動化への期待は大きい。では、それを具現化するITやデジタル、もっと具体的に言えばRPA(Robotic Process Automation)やAI(人工知能)の活用はどうなっているのか。事情に詳しい富士通Japan株式会社の小林司氏に話を聞く。(聞き手:インプレス 編集主幹 田口 潤)

提供:富士通株式会社

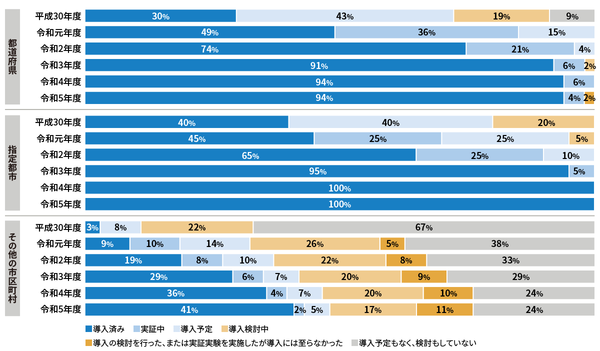

──パブリックセクターにおけるデジタル技術の活用、特に業務の効率化や自動化に資するRPAやAIの状況についてお聞きします。RPAとAIを同一レベルで見るのもどうかなとは思いますが、「自治体におけるAI・RPA活用促進」という総務省の調査があるんですよ。これを見ると政令指定都市の100%、都道府県でも94%が何らかの活用をしている一方、その他の市区町村は41%とかなり大きな差があるように思えます(図1)。

図1:パブリックセクターにおけるRPAの活用状況(出典:「自治体におけるAI・RPA活用促進」総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室 令和6年7月5日版〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf〉を元に編集部が作成)

図1:パブリックセクターにおけるRPAの活用状況(出典:「自治体におけるAI・RPA活用促進」総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室 令和6年7月5日版〈https://www.soumu.go.jp/main_content/000934146.pdf〉を元に編集部が作成)拡大画像表示

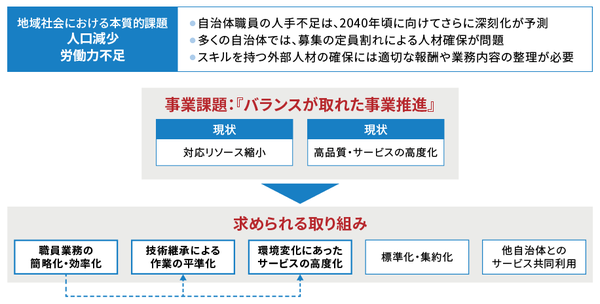

本題に入る前に、まず状況を説明させてください。例外もあるでしょうけど、職員不足はどこの地方自治体も深刻で定員割れが常態化しつつあります。中途採用しようにも求めるスキルを備えた人材がなかなか集まらない悩みも共通です。そうした状況でも公的サービスの質を落とすわけにはいかず、むしろ高度化が叫ばれていますから結構、大変です。結局、職員不足を嘆いていても仕方ありませんので、業務の簡略化や効率化、属人化の排除などに取り組む必要があります(図2)。

図2:パブリックセクターが抱える課題と解決の方向性

図2:パブリックセクターが抱える課題と解決の方向性拡大画像表示

AIやRPAといったデジタル技術は、そうした地道な改善活動を助けてくれる位置付けにあります。ここで質問への回答ですが、やはり政令指定都市など規模の大きな自治体から進んでいるのは実態かと思います。

もっとも、政令指定都市や県庁などもまだこれからが本番です。というのも行政の仕事の大半は何らかの法律に基づいており、法律の多くは紙の時代に制定されています。ですから「規定の書類での申請が必要」とか、「一定フローでの許認可が必要」とか、そんなふうにルールが決まっています。

そうした事情もあって、紙への記入や保管、人によるチェックなどの運用がいまだ残っていますが、裏を返せば「一定パターンで進める業務」や「繰り返し行う業務」、「所与のルールで判断する業務」が多いことを意味します。そこでPC上での定型作業や反復作業を自動的にこなし、業務効率化を行うためのAIやRPAを活用する動きが広がりつつあります。

小林司氏 富士通Japan ソリューショントランスフォーメーション本部 トランスフォーメーション事業部

小林司氏 富士通Japan ソリューショントランスフォーメーション本部 トランスフォーメーション事業部<プロフィール>

1992年富士通パソコンラボ入社後、富士通やグループ会社にて勤務。2021年より富士通Japan株式会社勤務。AIを活用した業務変革やビジネス拡大のソリューション開発を担当。近年は、医療機関での栄養管理へのAI活用、キャリア教育に関する実践的な調査・研究にもとづく論文を複数発表

うまく味方に付ければ、職員の負担を大きく減らしたり、住民一人ひとりに向き合う時間を捻出できたりするなど、働き方を一変させられる可能性さえあります。地方自治体も自動化による作業負担軽減に取り組んでいますが、総じて、大きな自治体から本格的なデジタル活用による自動化が進んでいるのが今の状況だと思います。

自治体業務におけるRPAやAIのポテンシャル

──確かに一口に自治体と言っても規模は大きく違いますし、市町村と都道府県では業務内容も違いますから、単純な議論は危険ですね。ではちょっと話を絞って、AI活用に関して注目すべきケースをビフォー/アフターを挙げつつ説明いただけますか。

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤分かりました。自治体には住民からの相談を受けるような業務が多々あります。「要介護者の訪問診療について知りたい」「近隣のペットの鳴き声に困っている」「地域おこし協力隊に興味があるのだけど」、などと相談内容は千差万別です。似た案件でも、比較的シンプルなものもあれば、ハラスメントや引きこもりなど個々の事情に照らして判断しなければならないものもあって、一括りにはできません。要望や悩みをヒアリングし、対応する制度や窓口を紹介するのが通例です。

で、ほとんどの場合、案件の相談記録票を作成する作業が必須です。担当者がその日に何をしたかの記録の意味もありますが、継続的なフォローが必要な場合に関係者間での情報共有の役目も果たすので、とても重要な書類です。PCで作成するものの最終的には印刷し、上長の承認・押印を経て所定のキャビネットに保管するといったオペレーションをしている役所も少なくありません。

この作業がなかなかの負担なんだそうです。例えば相談件数が多い場合、担当者はその場でノートにメモをとっておくのが精一杯。一段落した後でノートを見返しつつ、やり取りを思い出しながら記録票を作成することになるので、残業を強いられることも少なくないようです。

音声テキスト化技術や生成AIで業務書類を自動作成

──それで、どうするんです?

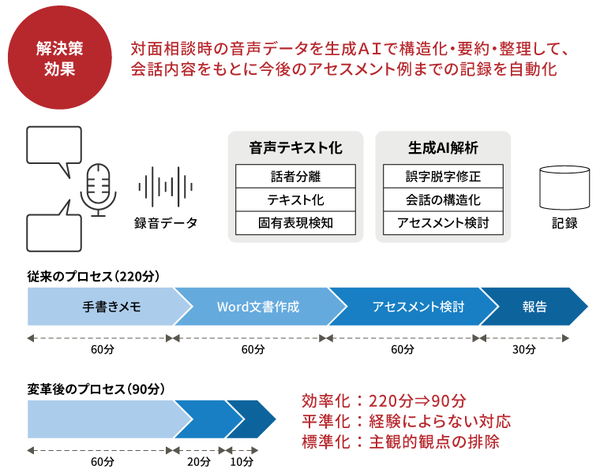

例えばこんな解決策が考えられます。相談内容を録音しておき、そのデータを音声認識ソフトなどにかければ話者を区別した上でテキストデータにすることができます。名前や電話番号など、伏せた方がよい部分を検出して他の文字に置き換える処理を作り込むのも難しくはありません。

最終的な記録票としてまとめるにあたっては生成AIを使います。ご存じのように生成AIの進化は目をみはるものがあり、会話のやり取りを構造的に把握して内容を要約するのはお手のもの。先のテキスト化処理でありがちな誤字脱字を修正することも、かなりの精度でやってのけます。これまでの実績に照らしてお勧めのアセスメント案を付記するといったことも、もちろん視野に入ります(図3)。

図3:相談記録票の作成をテクノロジー活用で合理化する例

図3:相談記録票の作成をテクノロジー活用で合理化する例拡大画像表示

つまり、相談記録票をまとめる作業の大部分を自動化できるわけです。もちろん、人による最終チェックは必要ですけど、これまで要していた時間を圧倒的に短縮することが見込めます。

インターネットを経路とする生成AIには要注意

──随分、具体的でスラスラと出てきましたね。今の話は小林さんが関与したか、あるいは手がけた実例ですか?

バレバレでしたか(笑)。実は我々が支援した栃木県小山市の取り組み事例です。対面で相談に応じながら手書きでメモを取ることに変わりはないのですが、記録票作成が随分と楽になったとのことです。これまで2時間半くらいかかっていた煩雑なケースを、30分以内に完了できるようになったと聞いています。

2024年3月からメンタルヘルスケア相談で実証実験を開始し、その後、ひきこもりやハラスメントの相談に横展開しながら、問題点や課題を整理するというアプローチをとりました。経験を問わずに誰もが一定水準の業務票を速やかに作成できるといった効果を挙げています。

──例えばの話ですが、小山市の担当者との対面ではなく、相談者がAIに直接相談する。つまりすべてを一貫して生成AIで処理するようなことも可能だと思いますが、なぜそうしなかったのでしょう?

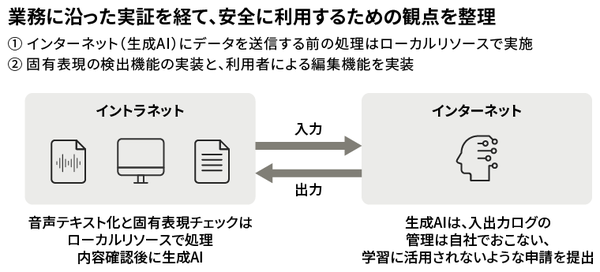

アイデアはありました。でも自治体として、いや民間企業でも同じことだと思いますが、個人情報や機微な情報の取り扱いには十分な配慮をしなければなりません。一般的な生成AIサービスを使う場合はインターネットが経路になるわけですから、要注意のデータには何らかの手立てをあらかじめ施しておく必要があります(図4)。ですから将来は分かりませんが、今は時期尚早と判断しました。

図4:個人情報や機微な情報を守るための工夫が欠かせない

図4:個人情報や機微な情報を守るための工夫が欠かせない拡大画像表示

それからコストの観点もあります。様々なシーンで生成AIを使う設計にすると、費用が膨れ上がってしまう可能性が高くなるのです。ローカルで処理できることはローカル処理し、必要に応じて生成AIなどのサービスを活用するというスタンスが現実解です。こうしたことを考慮して先に申し上げたような仕組みとなりました。

人の判断を必要とする業務の前処理をAIが担う

──なるほど、生成AIを業務に利用するには人との組み合わせがベターのようですね。では従来型のAIの利用はどうでしょう。すでに色々な業務で使われているのでしょうか?

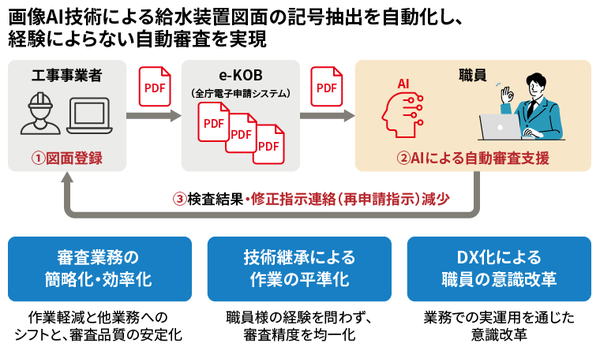

はい、その通りです。一例として我々が支援した神戸市水道局の取り組みを紹介しましょう。戸建て住宅を建てる際、様々なチェックが必要なことはお分かりですよね。その一つに水道局が管理する配水管に新たな水道管を接続して問題がないかを、設計図の段階でチェックすることがあります。水道局のチェックと承認を経てようやく工事ができるわけです。

実際にどうしていたかというと、従来は工事業者が作成した給水装置の図面をPDF形式で神戸市のシステムに登録。水道局の職員はそれを目視でチェックし、可否を判断していました。止水栓や逆止弁など細かくなりがちな給水装置の記号が書かれた図面を目で追いながら拾い出し、全体的な整合性を判断するのです。年間6000件ほど申請があることから、職員の負荷は相当なものでした。

この案件ではAIによる画像認識を適用し、図面上にある約30種類の給水装置記号や配水管の口径・管種などの文字を自動検出して、分かりやすく画面に表示する仕組みを整えました。職員はそれを見ながら、神戸市が定める基準に沿っているかを最終チェックすればいいのです(図5)。

図5:神戸市 水道局は画像認識AIを使って人による審査の前処理を大幅に合理化した

図5:神戸市 水道局は画像認識AIを使って人による審査の前処理を大幅に合理化した拡大画像表示

「それだけのこと?」という声が聞こえそうですが、効果は十分。判断に必要な情報を細かい図面から漏れなく拾い出すという、一番やっかいで神経を使う工程をAIが一手に引き受けてくれる、しかも疲弊することなく粛々とこなしてくれるわけですから、大幅な効率化と時間短縮につながりました。

進化するテクノロジーやサービスには影の部分もある

──今の話は水道工事に限らず、様々な業務に使えそうですね。費用や時間との見合いになるのでしょうけど。

その通りで、精度を高めるための時間や費用を気にしなければ色々なことが出来ますが、実際にはそうはいきません。生成AIにしても、いち早く全庁導入した横須賀市や政策提言に生成AIの活用を試みるつくば市など、注目すべき取り組みや事例は少なくありません。私たちも学ばせて頂いてますし、お客さまとの会話の中にも積極的に取り入れてます。

しかし首長の考え方や規模など自治体の事情はそれこそ千差万別です。費用や時間、効果などを天秤にかけつつ、それぞれの自治体に寄り添った活用を提案することを心がけています。このあたりは言うは易くで、なかなか難しいです(笑)。たとえば、文書読み取りにしてもAI-OCRがいいのか、伝統的なAIか、それとも生成AIかといったことを、常に検証しておく必要があります。

また現在進行系で進化を遂げているテクノロジーやサービスには影の部分もあることを肝に命じ、きちんと説明しなければならないと考えています(図6)。生成AIが間違った回答をするハルシネーション(幻覚)の問題はよく知られていますが、それでも十分とは言えません。本当にもっともらしく思える嘘をつくので、利用する側のリテラシーが問われます。

図6:生成AIが作り出す情報にもリスクが潜んでいる

図6:生成AIが作り出す情報にもリスクが潜んでいる拡大画像表示

SNSには時にフェイク情報が紛れて人々を混乱させる場面もあります。さらに言えば生成AIが使えない場合でも、業務を遂行できるように別の手段を考えておくことも必要かも知れません。強力で便利なツールなので、ついつい依存し過ぎる可能性がありますから。

RPAやAIは王道だが適材適所を忘れない

──「カーナビなしで車をドライブできるか」という問題ですね(笑)。パブリックセクターが抱える課題を解決するためには、そうした万一のことまでも検討した上で、適材適所でテクノロジー同士を組み合わせることも必要ですね。

官庁や自治体の業務を外部の業者に委託しているところまで広げて考えてみると、ゴミ収集やインフラ保全といった日々の暮らしに欠かせない仕事、いわゆるエッセンシャルワークに相当するものが相当数あります。実用的なロボットが登場すると状況は変わるでしょうけど、今はそこまで到達していないので、どうしても人が現場に出向く必要があります。病院や保健所、学童保育なども人でなければこなせない仕事が圧倒的に多い職場です。

その構図を前提として様々な仕事を持続可能性にするには、書類を整える事務や申請認可のワークフロー、人の介在が不可欠な業務の前準備などをできる限り効率化していくことが大切です。その文脈ではRPAやAIの活用は王道ですが、その思い込みが強すぎると目的と手段を履き違えかねません。本当にAIは必要なのか、言い換えるとその業務は必要なのか、別の手段はないかといったことを、しっかり検討したかどうかを問われると、自らに言い聞かせてます。

その意味ではご指摘の通り、適材適所が大事だと思います。テクノロジーに偏重するのではなく、人の役割をどうするかを考え抜くことも含めてです。例えば生成AIの活用では「ヒューマンインザループ」などと呼ばれますが、何かを生成したり意思決定したりするプロセスに人が積極的に関与する。そうすることが生成AIの持つ能力を最大化すると考えています。

一緒に悩み抜いて解決への道筋を導き出す

──テクノロジー企業なら、AIなどの技術をニーズに応えて実装するのは当然。小林さんたちはその先、つまり技術の可能性や将来性を負の側面まで含めて吟味する。人の役割も考え尽くす。そんな意味だと受け取りました。理解はできますが、正直、ちょっと格好良すぎではないですか?

格好つけすぎですかね? 実際には泥臭いことの連続です。まずは、お客さまの現場に出向いて、悩みを聞いたり問題点を自分の目で確かめたりします。どうしたら少しでも楽になるのか、業務の品質が上がるのか、それを喧々諤々と議論して、「それで行きましょう!」というアイデアを一緒に導き出します。最初からスパッと綺麗に青写真が出来上がることなどなく、描いては捨て、描いては捨ての連続です。

ですから当社でも珍しいのですが、私の所属している組織には「トレイルヘッド(Trail Head)」というチーム名が付いているんですよ。直訳すると登山口。デジタルをテコにした業務改革は、いわば登山のように険しい道を一歩一歩進んでいかなければなりません。そうした中で、「我々は登山口からの同行者です」「苦楽を共にしながら一緒に登っていきましょう」、そんな想いを込めています。

実際の登山も、天候が崩れたり足腰が疲れたりで思うように進めないことが多々ありますが、最後には山頂からの景色に感動し、同志と喜びを分かち合うものです。私どもも、そんな経験を1つでも重ねることで「同行者としての実力」を磨きたいというのが心からの願いです。

参考記事

- 少子高齢化の加速が行政の機能不全を招く 2040年問題に向けて対応を急げ!

- 実世界の写像から課題解決に挑む「デジタルツイン」の価値

- 健康・医療を持続可能かつスマートにするデジタル変革の実際

- 公共サービス改革の“一丁目一番地”はデータマネジメントの高度化にあり

▽[特集]社会を持続可能にする“GovTech”の実像 トップページへ▽

●お問い合わせ先

富士通株式会社

パブリック事業本部

富士通Japan株式会社

ソリューショントランスフォーメーション本部

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-