IoT時代に向け“肥大化”するデータの活用方法の議論が必要:第5回

2014年12月3日(水)飯野正紀、生嶋友貴(アイレップ)

これまで、B2B(企業間)、B2C(企業対個人)それぞれの顧客接点において、押さえておくべきデータと、その活用法について紹介してきた。今回は、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)の黎明期にある現在のマーケティング活動において、必要なデータとその活用方法を考えるとともに、データの利用者と、IoTなどインフラの開発者の間で解決すべき課題を提言する。

本連載では、生活者のニーズに、よりタイムリーかつ的確に応えるために、企業がどのようなデータをサービスやマーケティングに活用できるかについて紹介してきた。今後のIoT(Internet of Things:モノのインターネット)時代には、より多種多様なデジタルデータが取得可能になる。これらのデータは、マーケティング活動にどう影響するのだろうか。

本題に入る前に、これまでのおさらいをしたい。第1回では、2000年から現在までのテクノロジーの進展と共に、取得できるデータやその活用方法が多様化し、今後はその速度が大きく加速する可能性を説明した。

具体的には、ブロードバンド環境の登場により、インターネットや関連ビジネスが生活者へ広く普及し、ユーザーの検索や閲覧、購買行動が大きく転換した。さらにモバイルデバイスやSNS(Social Networking Service)の登場で、体験の共有化や双方向コミュニケーションが急速な進展するとともに、様々なセンサーデータなどがライフログ(日々の生活で生じるデジタルデータ)として蓄積・活用されるようになってきた。これらが現在、デジタルマーケティングが普及/拡大していく前提である。

第2回~第4回では、デジタルマーケティングにおいて、重要なデータとその活用方法を説明した。第2回は、B2B(企業間)における、オンライン/オフラインのマーケティングコミュニケーションにおける適切な方法を取り上げた。オフラインで得られるCRM(Customer Relationship Management)データに、オンラインで得られるユーザー情報とサイト来訪時の行動データを統合することで、見込み客に対する営業精度を高めていく。

第3回は、対象をB2C(企業対個人)に移し、マーケティング活動のためのデータについて言及した。昨今、非常に大きなテーマになっている「モバイルファースト」への対策として、デバイス間でのデータ統合の仕方を紹介した。

第4回では、マーケッターにとって非常に重要になっているソーシャルメディア・マーケティングを取り上げた。「いいね」の数やツイート/リツイート数といった定量指標だけではなく、 口コミ内容の変化といった定性的指標によるキャンペーン評価の重要性を説明。ブランドや商品体験が記された定性的データを活用したバズマーケティングの具体例も紹介した。

2020年には1人当たり7台弱のデバイスがネットにつながる

これらを踏まえたうえで、今後のマーケティング活動において、重要な位置を占めてくると考えられるのが、IoTに代表されるセンサーデータや各種の機器が発するデータである。

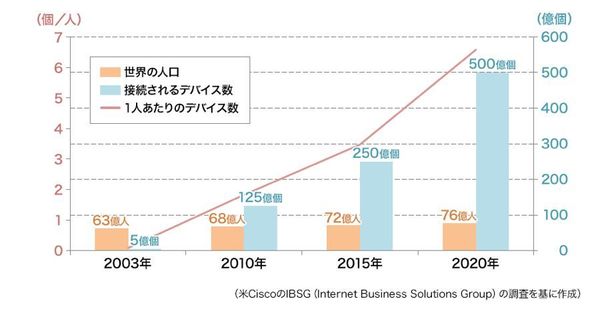

米CiscoのIBSG(Internet Business Solutions Group)の調査によれば、インターネットに接続されるデバイス数は、2020年には500億台に達し、人口1人当たり6.58台になると予測されている(図1)。

図1:インターネットに接続されるデバイス数が急速に増えている

図1:インターネットに接続されるデバイス数が急速に増えている拡大画像表示

1人当たりのネット接続デバイス数は、2008年頃から急速に膨れあがっている。2003年には、世界の人口63億人に対し、インターネットに接続されるデバイス数は5億台で、1人当たり接続デバイス数は、わずか 0.08台だった。これが2008〜2009年頃に1.0を超え、2010年には人口68億人に対し、125億台のデバイスが接続されている。7年間で23倍に膨れ上がっており、この傾向は今後も継続するとみられる。

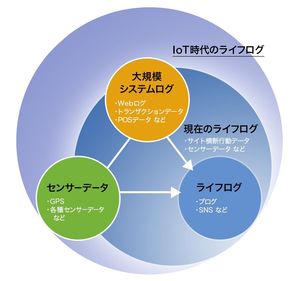

図2:IoT時代にはライフログの“肥大化”が起こる

図2:IoT時代にはライフログの“肥大化”が起こる拡大画像表示

接続デバイス数の増加は、クラウドサービスやモバイルネットワークの普及により促進される。より多くのデバイスがインターネットにつながることで、医療や公共サービス、製造業、小売業、エンターテインメントといった様々な領域で、新たなデジタルビジネスが生まれるとの期待が高まっている。

第1回~第4回で紹介したPOSデータやWebログといった大規模システムのログ、ブログやSNSからのライフログに加え、インターネットに接続された様々なデバイス/センサーから取得できるデータの中から、新たなライフログの要素が生まれ、ライフログの“肥大化”が起こるはずだ(図2)。

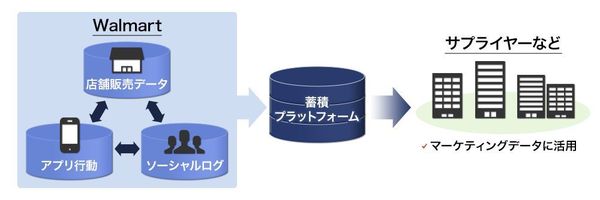

一例として、米Wal-Mart Stores(ウォルマート)の「Walmart Exchange(WMX)」が挙げられる(関連記事『Walmart's Winning Big Data Deal: What's WMX's Next Move?』)。WMXは、サプライヤーに対し様々なユーザーセグメントを提供するための仕組みだ(図3)。2014年7月にベータ版に移行している。

図3:米ウォルマートが始める「Walmart Exchange(WMX)」の概念

図3:米ウォルマートが始める「Walmart Exchange(WMX)」の概念拡大画像表示

統合するデータは、店舗販売データや、ソーシャルメディアデータ、サードパーティーデータ、「セービング・キャッチャー」と呼ぶアプリケーションの購買データなどである。セービング・キャッチャーは、ウォルマートが提示している価格より、安価な価格を提示している競合店があれば、その差額分を自動的にキャッシュバックするためのアプリケーションだ。

ウェアラブルデバイスの登場でデータの質的変化が起こる

WMXが示すように、データの統合は一大トレンドになっている。統合によりデータの“肥大化”が起きている。さらに、単にデータ量が増えるだけでなく、質的な変化が起こり始めている。Google Glassに代表されるウェアラブルデバイスの登場が、きっかけだ。

図4:JINS(ジェイアイエヌ)製の眼鏡型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」

図4:JINS(ジェイアイエヌ)製の眼鏡型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」拡大画像表示

例えば、JINS(ジェイアイエヌ)製の眼鏡型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」では、装着者の「状態」を測定できるという(図4)。同製品は2014年10月、経済産業省が実施する「Innovative Technologies 2014」において審査員特別賞を受賞した(発表資料)。

JINS MEMEには、世界初という「三点式眼電位センサー」が埋め込まれている。鼻パッドと眉間部分から検出される眼電位により、八方向の視線移動とまばたきをリアルタイムに測定できる。眼球運動に伴う眼の周りの疲れや電位差を計測することで「疲れ」や「眠気」を数値化できるとしている。

こうしたセンサーデータがAPI(Application Programming Interface)経由で活用できるようになれば、装着者が疲れや眠気を感じたタイミングに合わせて、それを解消するようなサプリメントやフィットネスジムの広告を、ウェアラブルデバイスなどに表示できる広告メニューが開発されるかもしれない。

ウェアラブルデバイスが今後、進化・普及すれば、取得・蓄積できるデータは、ますます多様化し、肥大化すると同時に、それらを活用した様々なマーケティング手法が登場してくることになる。

データの扱いは企業など利用する側に委ねられているのが現状

だが、ここに大きな課題がある。膨大な量のパーソナルデータをいかにマーケティングに活用していくかは現状、データの提供者ではなく活用者側に委ねられていることだ。これが、企業間でのデータ活用が進まない要因の1つになっている。

取得したデータをマーケティングデータとして最大限活用するためには、製品・業界の枠を超えた企業間での活用が必要になる。だが、そうした状況には至っておらず、未だ模索状態が続く。

その背景には、各種デバイスを開発する側と、デバイスから取得できるデータを活用したい側の双方が交わらず、IoTの普及・活用に向けて取り組むべき課題の共通認識がないままに進展していることがある。

結果、これまでに発表されているセンサーデータを取得する仕組みや新しいウェアラブルデバイスは、テクノロジーだけが一人歩きしているような状態だと指摘しても過言ではないだろう。では、製品・業界の枠を超えた活用方法とは、どのようなものだろうか。

1つの方向性を示していると考えられるのが、ドコモ・ヘルスケアが2013年4月に開始した健康プラットフォームサービス「WM(わたしムーヴ)」である(発表資料)。同社は、NTTドコモとオムロン ヘルスケアの両社が出資して設立されている。

WMでは、専用デバイスをオムロンヘルスケアが開発。同デバイスを使って収集したユーザーの歩数や血圧、体重、睡眠時間などのセンサーデータを、ドコモ・ヘルスケアが、提携先の企業がビジネスに活用できる状態にして提供する。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- ソーシャルメディアマーケティングのデータ活用法:第4回(2014/11/05)

- 【第3回】B2Cビジネスのデータ活用はモバイルファーストで(2014/10/01)

- B2Bビジネスの見込み客情報はオンラインで補う:第2回(2014/09/03)

- デジタルマーケティングを可能にするデータの変遷:第1回(2014/08/06)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-