イスラエルNICE日本法人のナイスジャパンは2025年7月25日、コンタクトセンターのCX(顧客体験)に関する調査結果を発表した。消費者、事業者双方への調査を基に問い合わせチャネル状況の把握とそのギャップを確認するもので、今回で5回目の調査となる。環境変化を踏まえ、コールセンターでの生成AI導入状況やカスハラ防止条例施行の認知の設問を追加している。調査から、企業と消費者の認識ギャップや人手不足といった課題が浮上しており、NICEはAIプラットフォームの提供や日本市場への投資を強化してCXの変革を支援する。

コンタクトセンターCX、消費者と事業者双方の見方

ナイスジャパンが2025年度のコンタクトセンターCX(顧客体験)調査の結果を発表した。消費者、事業者(企業)双方への調査を基に、問い合わせチャネル状況の把握とそのギャップを確認するもので、今回で5回目の調査となる。環境変化を踏まえ、コールセンターでの生成AI導入状況やカスハラ防止条例施行の認知の設問を追加している。

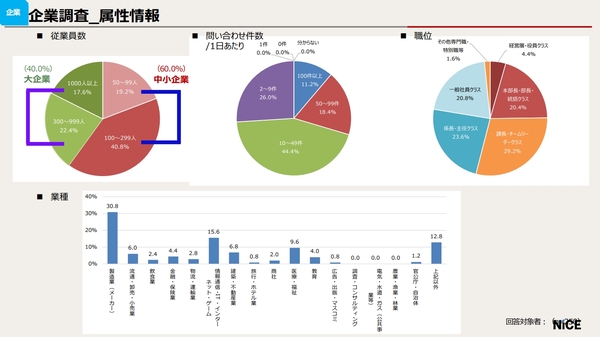

調査対象として、消費者調査は、過去1年以内に、商品/サービスに関してFAQ閲覧あるいはコンタクトセンターに問い合わせの経験がある消費者。事業者調査は、従業員数50人以上の企業・官公庁で1日2件以上の問い合わせがあった組織で、コンタクトセンター機能を管理・運用部署に勤務、かつ顧客対応方針の検討・決定、管理に関与する担当者となっている(図1)。

図1:調査対象企業の属性(出典:ナイスジャパン)

図1:調査対象企業の属性(出典:ナイスジャパン)拡大画像表示

7割が自己解決できず─消費者と事業者のギャップ

消費者調査の結果を見ると、消費者は疑問・不明点が見つかった際、消費者のほとんどはまず自分で調べるが、そのうち7割強は解決に至らず事業者に問い合わせを⾏っている。

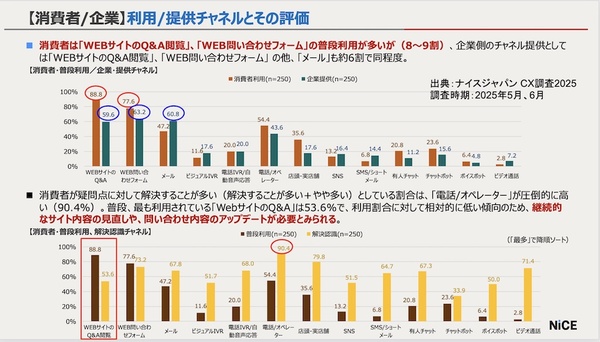

消費者が利用するチャネルは、「WebサイトのQ&A閲覧」(88.8%)、「Web問い合わせフォーム」(77.6%)が多い。多くの消費者が利用している一方で、実際に解決する割合が高いのは「電話/オペレーター」であり、利用割合に対して、「WebサイトのQ&A」のみで問題が解決できる割合は低い(図2)。

図2:利用/提供チャネルと評価(出典:ナイスジャパン)

図2:利用/提供チャネルと評価(出典:ナイスジャパン)拡大画像表示

チャネル別スコア傾向を見ると、「WebサイトのQ&A」は、消費者の普段の利⽤や利⽤意向が⾼いが、解決認識(「解決することが多い」と「やや多い」の合算)と事業者の提供が低い。⼀⽅で、「電話/オペレーター」や「店頭・実店舗」、「有⼈チャット」などの⼈が介在するチャネルは普段利⽤や利⽤意向、事業者の提供が低いものの、消費者の解決認識は相対的に高い結果となった(図3)。

図3:チャネル別スコア傾向(出典:ナイスジャパン)

図3:チャネル別スコア傾向(出典:ナイスジャパン)拡大画像表示

ナイスジャパンは、実際に問い合わせを行ったうち4割弱は最終的に解決されていない状況から、その商品やサービスから離反・離脱する可能性について指摘している。同社セールスディレクターの島田宏巌氏(写真1)は、消費者認識と事業者のチャネル提供のギャップに着目し、「消費者の利用に対して企業側の対応が追いついていないと言える」と話した。同氏は、消費者の利用割合が高いWebサイトの説明の分かりやすさや、継続的なFAQのアップデートなどにより疑問解消に努めていくことの重要性を述べている。

写真1:ナイスジャパン セールスディレクターの島田宏巌氏

写真1:ナイスジャパン セールスディレクターの島田宏巌氏●Next:コールセンターにおける生成AI活用状況、カスハラ対策

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-