前回までにB2B(企業間)、B2C(企業対個人)の顧客接点において、押さえておくべきデータと、その活用法について、それぞれ紹介した。今回は、B2BとB2Cの両方で効果的なマーケティングを目指す際に欠かせなくなっている「ソーシャルメディアマーケティング」において、押さえておくべきデータと、その活用法を紹介する。

第1回で述べたように、ブロードバンド環境が普及し始めた2000年代前半に、急速に普及したインターネットサービスの1つが、ブログやSNS(Social Networking Service:ソーシャルネットワーキングサービス)である。これらサービスの登場によって、利用者が、それぞれの生活体験や想い、製品/サービスの体験・評価などを発信し、シェアするようになった。それが現在、生活者の意思決定に大きな影響力を持っていることは、誰もが認めるところである。

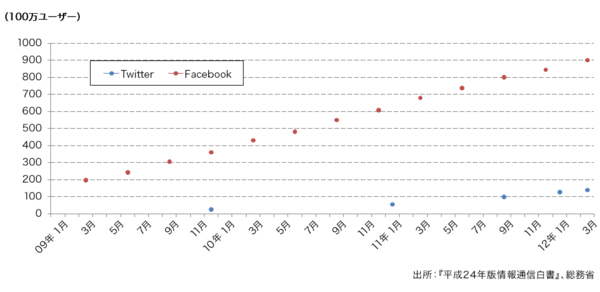

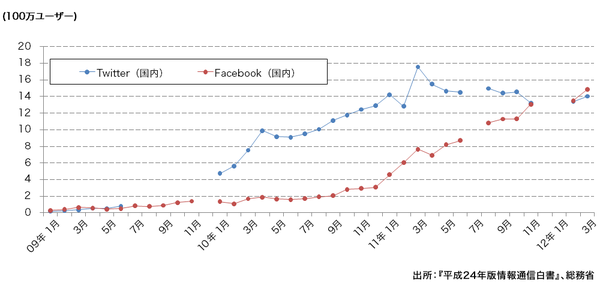

2010年以降、あらゆる生活空間で利用できるスマートフォンの普及と相まって、SNSの利用者は急増し続けている。図1にあるように、代表的なSNSであるFacebookの利用者数は、2012年3月時点で9億人に達している。さらに日本では、Facebook以上に、Twitterの利用者数が非常に多く、1400万人を超えている(図2)。

図1:世界のソーシャルメディア利用者数の推移。Facebookの利用者数は世界で9億人に達している

図1:世界のソーシャルメディア利用者数の推移。Facebookの利用者数は世界で9億人に達している拡大画像表示

ソーシャルメディア利用者数の推移(国内)。日本では、Facebookに加え、Twitterの利用者数が非常に多い

ソーシャルメディア利用者数の推移(国内)。日本では、Facebookに加え、Twitterの利用者数が非常に多い拡大画像表示

SNSの利用人口の増加と比例するように、様々なタイプのソーシャルメディアが登場している。ソーシャルメディアとは、相互に情報を発信し合い、人と人とのつながりを促進するコミュニティ型Webサービスのことだ。

例えば、「食べログ」のようなレビュータイプのほか、「Yahoo! 知恵袋」や「OKWave」などのQ&Aタイプ、そして近年よく利用されるようになってきた「NAVERまとめ」のようなキュレーションタイプなど、その特性も多様化が急速に進んでいる。

従って企業としては、自社のビジネスモデルや、その特性を踏まえ、各タイプのソーシャルメディアとの相性を考慮しつつ、適切なマーケティング、すなわちソーシャルメディア・マーケティングを考えていかなければならなくなっている。

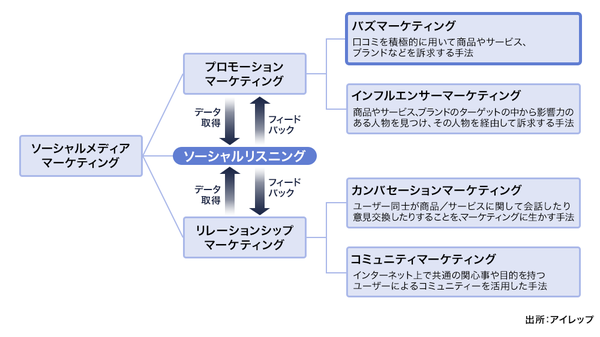

第1回では、商品開発を含めたマーケティングプロセスに活用できる「ソーシャルリスニング」を紹介した。これに加え、ソーシャルメディア・マーケティングには、大きく「プロモーションマーケティング」と「リレーションシップマーケティング」の2種類の手法がある。

プロモーションマーケティング:広告などによって、企業の商品/サービスに対する注意や興味を喚起し、資料請求や購買などの行動を起こさせる手法

リレーションシップマーケティング:獲得した顧客と良好な関係を築くことで、リピート顧客(ファン)化させる手法

これらのマーケティング手法はさらに、図3に示すようなマーケティング手法に細分化できる。

図3:ソーシャルメディア・マーケティングの主なマーケティング手法

図3:ソーシャルメディア・マーケティングの主なマーケティング手法拡大画像表示

以下では特に、代表的な手法と思われる「バズマーケティング」に焦点をあて、手法の概要と、データ活用事例を見てみたい。

バズマーケティングは、「口コミマーケティング」とも呼ばれる。顧客の口コミを積極的に用いて商品やサービス、ブランドなどを訴求する手法だ。以下では、その実施事例として、オーストラリアのドミノ・ピザ(Domino’s Pizza)が2014年7月にローンチした「Pizza Mogul」という商品共創プラットフォームを取り上げる。

図4:Pizza Mogul共創体験の3ステップ

図4:Pizza Mogul共創体験の3ステップ拡大画像表示

Pizza Mogulの目的は、顧客に商品の共創体験を提供し、ソーシャルメディア上で創作した商品をシェアすることで、より多くの口コミを誘発し、ブランドエンゲージメント(ブランドに対する愛着心)を育成し伝播することにある(図4)。

このマーケティング施策によるブランドエンゲージメント効果は、どのように評価すれば良いのだろうか。ここで重要になるのは、ブランドエンゲージメントの効果を定量的効果と定性的効果の両側面で考えることである。

効果指標は、「定量的に効果を分析するための指標」を意味することが多い。Pizza Mogulのケースでは、シェアされた創作ピザの投稿に対するFacebookの「いいね!」ボタンのクリック数や、Twitterのツイート数/リツイート数などだ。こうした数値で表現される指標がブランドエンゲージメント効果指標では、よく利用される。これらのデータは、比較的容易に取得可能なことも、多用される理由である。

しかし、ブランドエンゲージメント効果は、定量的効果指標だけ表されるものではない。顧客の声(VoC:Voice of Customer)は、テキストデータのような数値で表現されないデータ(定性データ)であることがほとんどなため、定性的データの取得と分析が重要になってくる。

ドミノ・ピザでは実際、ソーシャルメディア・マーケティングのための、あるプラットフォームを利用し、定性的データを観測・分析することで、ブランドエンゲージメント効果の定量的・定性的に評価している(関連記事)。

例えば、そのプラットフォームは、アクセス解析ツールにはあまり見られない、以下のような機能を持つ。

機能1:ソーシャルメディア上の会話のモニタリング

Facebook、Twitter、YouTube、LinkedIn、ブログ、オンラインコミュニティなどのソーシャルメディアソースをモニタリングし、会話を取り込める

機能2:ノイズフィルタリング処理後の会話メタ情報の取得

ノイズをフィルタリングして有用な会話を抽出できる。また、人口統計や、ジオロケーション(位置)、センチメント(感情)、トピック分類など、幅広い情報を取得できる。これらにより、マーケッターはキャンペーンの効果を把握するだけでなく、顧客の感情や反応に対してリアルタイムに応えられる

これらの機能を使うことで、会話主に関するデモグラフィックおよびジオグラフィックな統計データに加え、センチメントを含めたVoCデータの活用が可能になる。結果、ブランドエンゲージメント効果を、より包括的に評価できるようになる。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- IoT時代に向け“肥大化”するデータの活用方法の議論が必要:第5回(2014/12/03)

- 【第3回】B2Cビジネスのデータ活用はモバイルファーストで(2014/10/01)

- B2Bビジネスの見込み客情報はオンラインで補う:第2回(2014/09/03)

- デジタルマーケティングを可能にするデータの変遷:第1回(2014/08/06)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-