[事例ニュース]

気象庁、台風や集中豪雨などを予測する新スパコンが2024年3月に稼働

2024年2月21日(水)IT Leaders編集部、日川 佳三

気象庁は2024年2月21日、台風や集中豪雨などを予測するスーパーコンピュータを刷新し、新システムを同年3月5日に運用開始すると発表した。新システムは富士通の「PRIMERGY CX400 M7」をベースに構築し、更新前の約2倍の計算能力を持つ。2023年3月に導入した「線状降水帯予測スーパーコンピュータ」と合わせると更新前の約4倍の計算能力になる。

気象庁は、台風や集中豪雨などを予測するスーパーコンピュータを刷新し、2024年3月5日の稼働開始を予定している。

富士通のハイエンドPCサーバー「PRIMERGY CX400 M7」をベースに構築したシステムで、更新前の約2倍の計算能力を持つ。2023年3月に導入した「線状降水帯予測スーパーコンピュータ」と合わせると、更新前の約4倍の計算能力になるという(写真1、関連記事:気象庁、線状降水帯の発生を予測するスパコンが2023年3月に稼働、「富岳」の技術を活用)。

写真1:気象庁が2024年3月5日に運用を始める新スーパーコンピュータの外観(出典:富士通)

写真1:気象庁が2024年3月5日に運用を始める新スーパーコンピュータの外観(出典:富士通)拡大画像表示

新システムの運用開始に合わせ、より細かいメッシュの予測モデルから未来の状況を予測できるようにする。現行のシステムでは、線状降水帯による大雨予測に水平格子間隔5kmの「メソモデル」を用い、10時間先まで予測している。新システムでは府県単位でのアナウンスを開始するのに伴い、水平格子間隔2kmの「局地モデル」を用いて18時間先まで予測するという。

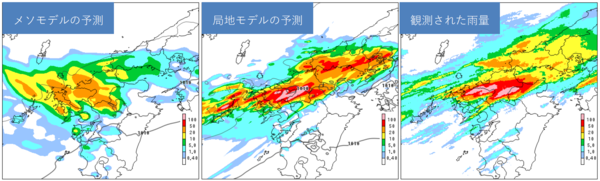

図1:2023年7月10日6時に発生した線状降水帯の半日前からの予測結果(7月9日15時の初期値における15時間先の前3時間降水量の予測)。5kmメッシュのメソモデルでは雨量を正確に予測できていないが、2kmメッシュの局地モデルでは実際に近い雨量を予測できる(出典:気象庁)

図1:2023年7月10日6時に発生した線状降水帯の半日前からの予測結果(7月9日15時の初期値における15時間先の前3時間降水量の予測)。5kmメッシュのメソモデルでは雨量を正確に予測できていないが、2kmメッシュの局地モデルでは実際に近い雨量を予測できる(出典:気象庁)拡大画像表示

図1は、2023年7月10日6時に発生した線状降水帯の半日前からの雨量予測を、メソモデルと局地モデルとで比較した結果である。メソモデルでは、線状降水帯がもたらした雨量と比較して過小な降水量を予測している。一方、新システムで用いる局地モデルでは、発生した線状降水帯に近い強さの降水を予測している。「メソモデルよりも解像度の高い局地モデルでは、線状降水帯がもたらす強い降水を予測できる事例が増えることを確認している」(気象庁)。

また、新システムでは、一部にクラウド技術を導入することで、気象庁が保有するデータを民間事業者や研究機関が活用できるようにする。「民間事業者が実施する花粉飛散予測の精度を高めるために必要なデータや、これまで提供できていなかった大容量のデータを新たに提供できるようになる」(同庁)としている。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-