公共サービスの提供に欠かせない情報システムの持続可能性を担保するには、それらを稼働させるITインフラのあり方を見直す必要がある。日々の運用に要する負担や、保守・機能拡張にかかるコスト、セキュリティの強化、災害時のビジネス継続など、考慮すべき事柄は多い。クラウドコンピューティングを利用するのが現実解に思えるが、専門家はどう見ているか? 官民問わず数々のプロジェクトに関わってきた富士通の責任者に聞いた。「重要なのは状況に合った最適を探ること。目的に応じた適材適所がカギだ」という。(聞き手:インプレス 編集主幹 田口 潤)

提供:富士通株式会社

──官庁や自治体は様々なシステムを構築・運用しています。当然、そこにはITインフラがあるわけですが、大半はオンプレミスですよね。中には何十年も前のハードもあるかもしれません。そこでお聞きしますが、それらを見直そうとする動きは増えていますか。大きな問題なしに稼働しているITインフラを変更するのはリスキーですし、IT担当部署の業務も変わる可能性もあるわけですが。

クラウドへの移行を中心にITインフラを見直す動きは増えていると感じます。優先度がどうかは個々の組織やシステムによって違うと思いますが、情報システムを担当している部署や職員の方々にとって、ITインフラの最適化は重要な検討課題の1つであると思います。ご指摘のように問題なく稼働しているインフラを見直す必要は必ずしも高くないのですが、様々な事情を考えた時、このままで今後も大丈夫かというと違いますから。

ITインフラの見直しにある背景とは

──その“様々な事情”とは、どういったものでしょう? 詳しく教えてください。

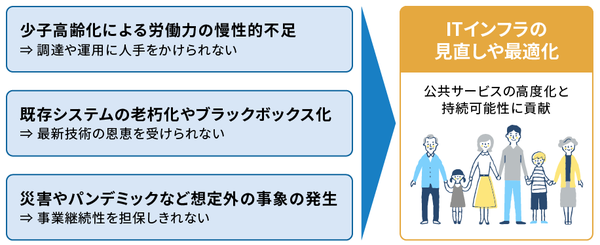

この企画で何度も触れられている労働人口減少という大きなトレンドが、やはり一番の理由でしょう。税収などが増えることは期待しにくいですし、人材確保が難しくなっているのはパブリックセクターに限らず民間企業も同じでしょうけど、特に地方自治体では顕著です。一方で当たり前ですが、一定水準の業務遂行やサービスは求められます。

そうした状況のもと、より少ない人数で社会基盤であるシステムを運営していかなくてはなりません。これまでのように個々の組織でITインフラを維持していくことは難しくなっていくでしょう。ハードの保守切れや故障時の対応を含めたシステムの運用や保守をどうするのか。運用・保守を自分たちで担っている場合は、システムを担当する職員が退職すると引き継げる人がいないといった、切実な問題に直面する可能性もあります。

喜田潤介氏 富士通 Japanリージョン パブリックトランスフォーメーション室 シニアディレクター

喜田潤介氏 富士通 Japanリージョン パブリックトランスフォーメーション室 シニアディレクター<プロフィール>

1999年富士通入社後、ITインフラ担当のSEとして様々なシステムの開発、PMなどを担務。現在は、クラウドやデータ&AIなど最新技術に関する商談支援、人材育成、テクノロジーコンサル等を推進。中小企業診断士

個々のシステムに着目すると、過去に構築したものをいつどういう形で最新化するのかという問題もくすぶっています。経済産業省が「DXレポート」の中で「2025年の崖」について警鐘を鳴らしたのは2018年のことです。ずっと前に作ったシステムの仕組みや構造が分かる技術者がいなくなる、IT予算における保守運用費の割合が増え続ける、そのような状況に対処せよというメッセージです。少し前までは、まだまだ先のことと思っていたのに、気が付くとすでに2025年ですから、待ったなしとも言えますね(笑)。

さらに言えば、災害の激甚化やパンデミックへの対応といった側面も見逃してはならないでしょう。2011年の東日本大震災では多くの自治体の建屋やシステムが被害を受け、その結果、長きにわたって再開が困難な業務がありました。2020年からのコロナ禍では場所を問わずに業務をこなせる体制や仕組みが必要でしたし、ワクチン接種や病院の状況を管理するためのシステムやサービスも求められました。

大きくはリスク管理ということになりますが、必要なシステムやサービスをいかに素早く構築して提供できるかを含め、ディザスタリカバリーや事業継続計画という文脈でITインフラを再考することが、不可避になっているのです(図1)。

図1:ITインフラの見直しや最適化が必要となった背景

図1:ITインフラの見直しや最適化が必要となった背景拡大画像表示

──なるほど、“様々な事情”がよく分かりました。話を先に進めると、民間企業では2010年代後半からクラウドの利用を最優先で考える“クラウドファースト(クラウド・バイ・デフォルト)”が広がり、定着してきました。中央省庁や地方自治体などパブリックセクターも同じ傾向がありますか?

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤

聞き手を務めたインプレス 編集主幹の田口潤クラウドコンピューティングのようなサービスを活用するメリットは民間も公的機関も同じですから、答はYesです。高額の初期費用が不要で月額や年額のサブスクリプション形式で利用できますし、貯水池や上下水道などのことを気にすることなく、蛇口をひねれば水が使える──そんな感覚でITインフラを調達できるので、特に新しいシステムを構築する場合には言葉通りにファースト、最優先で検討するべき選択肢です。

ただし既存のシステム群については注意が必要です。どんなシステムがどれだけ稼働しているのか、各システムの次の更改期はいつか、移行時のリスクはどの程度か、類似システムのクラウドへの移行事例はあるかといった情報を収集・整理して、全体を棚卸しします。その上で計画をしっかり作って、例えばクラウドに移行しやすい、あるいは効果の大きいものから移行を考えるといいです。

世界の英知が結集することで生まれる新常識

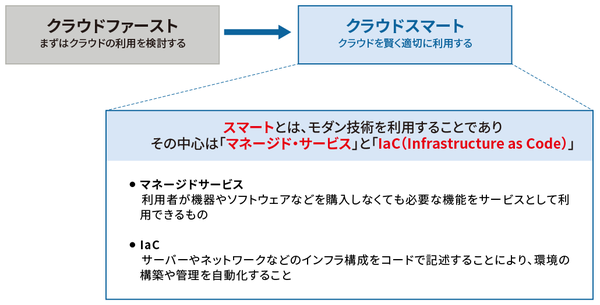

──ありがとうございます。ところでデジタル庁はクラウドに対する姿勢を、「クラウド・バイ・デフォルト(=クラウドファースト)」を前提に、今後は「スマートなクラウド利用(=クラウドスマート)」に向かうべきと一歩踏み込んでいます(図2)。ファーストとかスマートとか、あまり気にする必要はないかもしれませんが、このあたりの考え方を喜田さんはどう捉えていますか。

図2:デジタル庁が訴求するクラウドスマートの概要(出典:2022年5月24日に公表された「『政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針』の改定について」を元に編集部が作成)

図2:デジタル庁が訴求するクラウドスマートの概要(出典:2022年5月24日に公表された「『政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針』の改定について」を元に編集部が作成)拡大画像表示

結論から言えば、クラウドを賢く、スマートに使うのはとても大事だと思います。クラウドは今も凄まじい勢いで進化し続けているのがその理由です。1つ例を挙げると、図2のIaC(Infrastructure as Code)という技術があります。これはCPUやメモリーのスペック、OSの設定などITインフラに関する情報を記述すれば、それだけでクラウドサービスが記述した通りのITインフラを自動で用意してくれるものです。

ITインフラを用意する、サーバーを立てるというと、ずっと前からITを担当してきた読者の方々はマシン室のラックにサーバーモジュールを差し込んで結線するシーンを思い浮かべると思います。その後、OSを設定したり、チェックやテストをしたりしますよね。クラウドの領域では、それらの物理的な作業を行わずリモートから画面に向かって“ちゃちゃっと”やればOKなのが今風です。ですから何十台ものインフラをまとめて調達することも簡単です。

もう1つのマネージドサービスは一定の制約はありますが、インフラを構築する必要さえありません。そのあたりを全部クラウド側が提供してくれます。ほかにも順不同で言葉を挙げると、DevOpsやCI/CD、マイクロサービス、コンテナ、サーバレス、など、様々な技術やアイデアが打ち出されてきました。

今後も出てくるクラウドサービスならではの技術を、どう使いこなして効果的にシステムやサービスを提供するか、それが問われます。言い換えるとインフラを購入するか、クラウドとして利用するかといった話は過去のことで、そういったニュアンスがスマートという言葉に含まれています。

クラウドの本質的な意味

──同時に「何でもかんでもクラウドではなく、適材適所で考えよう」といったことはいかがですか? 例えば電力における自家発電設備や万一に備えた水や石油の備蓄ように、何かに備えて自前のITインフラも用意しておくという…。

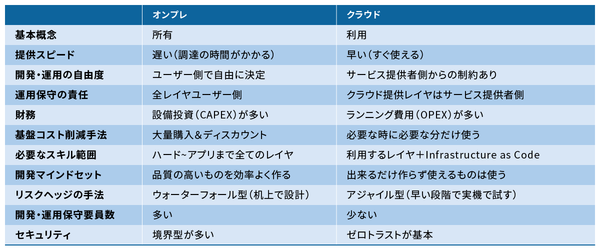

おっしゃる通りかも知れません。パブリッククラウド一辺倒ではなく、プライベートクラウドやデータセンターによるオンプレミス利用など他の方策も視野に入れる。その上で自分たちに最適なITインフラを検討するのは必要なことだと思います。

クラウドも万能ではなく、手段であって目的ではありません(図3)。例えば災害対策に関して、複数のクラウドサービスを使ってバックアップ体制を構築するアプローチもありますが、クラウドとオンプレミスを組み合わせるアプローチもあり得ます。

図3:オンプレミスとクラウドの比較

図3:オンプレミスとクラウドの比較拡大画像表示

セキュリティなどの安全性や予算、人員など様々なことを総合的に判断するのは決して簡単ではありません。それをオンプレミスとクラウドの両方について検討するとなると難度は上がります。それでも可能な限り検討して、最善の道を見つけるのが大切です。

──なるほど。しかし官庁や自治体の担当者の方々がクラウドの最新事情を把握したり、IaCのような仕組み・技術を使いこなしたりするのは、やはりハードルが高いですよね。たとえITの担当であっても、です。そう考えると理想はクラウドスマートであるにせよ、現実的な解はクラウドファーストではないですか。

いえ、そこは我々のようなテクノロジー企業の出番ですし、頑張らないといけない領域です。推察頂けると思いますが、我々はクラウドに関する知識やノウハウ、さらに失敗も含めた色々なプロジェクトで得た実践知を積み重ねています。認定資格の取得は当然として、クラウドサービス事業者との意見交換も実施しています。現実的で実効的なアドバイスやサービスを提供できないと、存在意義がありませんから。

そんな中でパブリックセクターの皆様に一読をお勧めしたいのは、デジタル庁が策定した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針 」です。基本指針なので何らかの強制力を伴うものではなく、あくまで情報提供という位置づけですが、良くまとまっていると思います。クラウドの捉え方に加えて、既存システムのクラウド移行の方法やセキュリティ対策についても細かく書かれています。

既存システムのあり方を再考する際の選択肢

──今、お話にあった「既存システムのクラウド移行の方法」ですけど、御社ではどのようなことを提案、実施しているのでしょう。よく聞く“クラウドリフト”や“クラウドシフト”について、少し具体的に説明頂けますか。

よくぞ聞いてくれました(笑)。まずクラウドリフト(lift:持ち上げる)は既存のシステム資産をクラウドに単純移行すること、クラウドシフト(shift:別のものに変える)はクラウドならではの機能を用いてシステムを進化させるという意味です。リフトではITインフラをクラウドに変更しますが、それ以外は変わりません。シフトは必要な機能は維持しつつ、システムを改変し、進化させます。

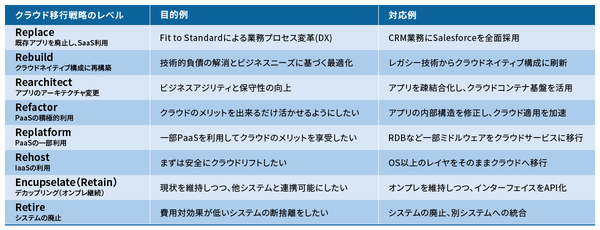

ざっとこういう分類ですけど、これでは大雑把すぎますので、もう少し細かい粒度で分類しています。具体的には「リプレイス」「リビルド」「リアーキテクト」「リファクター」「リプラットフォーム」「リホスト」「リテイン」です(図4)。これに延命せずに断捨離する「リタイア」を含めて8つになります。インフラだけの変更からクラウドネイティブに作り変えたりSaaS利用に切り替えたりする“クラウドどっぷり”の段階まで、グラデーションになっています。

図4:既存システムをクラウドに移行するには様々な方策がある

図4:既存システムをクラウドに移行するには様々な方策がある拡大画像表示

図4では移行戦略のレベルと表記していますが、どのアプローチを選ぶかは、システムごとに違います。ですから、あるシステムに関して課題は何かをまず明確にし、その解決策としてアプローチを選びます。「サーバーの老朽化とデータベースの保守料負担が懸案事項。システム要件はとりあえず現行のままでいいので、コストを抑えて更改したい」といった際に、「でしたらPaaSを積極的に活用するリファクターを検討しましょう」という感じです。実際には検討材料はもっと複雑で多岐にわたりますが、費用対効果とリスクの見極めがポイントです。

──クラウド利用の動機には、災害時などに速やかに復旧させる能力、いわゆるレジリエンシーを高めたいということもあると思います。先ほどバックアップの話をしましたが、レジリエンシーを含めてもう少し詳しく説明いただけますか。

オンプレミスにせよクラウドにせよ1カ所だけで動かしているのが最もリスキーであり、そこが止まると身動きとれません。別の拠点で直ちに引き継げる構成にしておくか、万一の際に直近の状態に復旧できるよう定期的にバックアップしておくのが不可欠であることは皆さんご存じかと。クラウドだから大丈夫ということにはなりません。

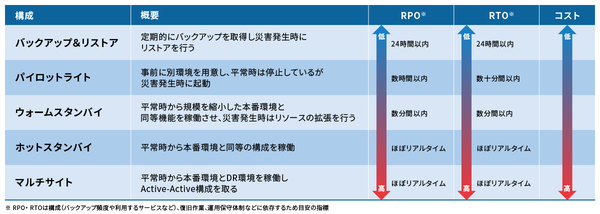

クラウドの災害対策という観点で少し詳しい話をすると、データセンターがある地域を示す「リージョン」や、その中の物理的な管理単位である「アベイラビリティーゾーン」を幾つか組み合わせてスタンバイやバックアップを考慮することになります。重要な指標として、RPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)、そしてRLO(目標復旧レベル)の3つがあり、そのバランスを見ながら具体策を決めていきます(図5)。

図5:システムの災害対策を考える際の指標やバランス

図5:システムの災害対策を考える際の指標やバランス拡大画像表示

人の財産や健康、生死などに関わる重要なシステムであればコストより強靭性や回復能力を優先すべきですし、1日くらいの停止は運用でカバーできるシステムなら最小限の手立てでよいでしょう。

知識体系を築くことが適材適所を支える

──行政を遂行する上では、どんなシステムも必要なので、どれも“全部入り”でと言いたいところですよね。

納得できる落ち着きどころをお客さまと一緒に考えるのですが、その通りで難しい話になることが多いですね。高いレベルの安全性や回復力を求めればコストに直接的に響きますし、オーバースペックにもつながります。考えるべきは、あくまで最適化です。

話はちょっと横道に逸れますが、経済安全保障の観点で政府機関が利用するクラウドについては「ソブリン性」を重視することがあります。他の国や地域の法令などの影響を受けない独立性や機密性を意味するもので、国内の事業者が運営し、かつセキュリティ面での安全性も万全であることが求められます。

弊社は、そうした要件を満たすソブリンクラウドを提供する準備を整えています。最近では、クラウドの自動アップデートが原因のトラブルも発生しており、ミッションクリティカル性の高いシステムは運用主権のあるソブリンクラウドがマッチするケースもあるでしょう。いずれにしても、適材適所が重要であり、ソブリンクラウド、AWS、Azure等のメガクラウドなど幅広い選択肢の中から最適なITインフラを提供していきたいと考えています。

そのために何が大事かというと、これはもうクラウドに関する技術情報と実践した経験ですね。我々が失敗を含めてこれまでのプロジェクトで得た知見を「Reinbow」という社内ポータルに集約しているのも、そのためです。これらのナレッジを活かした適材適所の提案やコンサルティングを行うことで、日本のITインフラ最適化に貢献していきたいと思います。

参考記事

- 少子高齢化の加速が行政の機能不全を招く 2040年問題に向けて対応を急げ!

- 実世界の写像から課題解決に挑む「デジタルツイン」の価値

- 健康・医療を持続可能かつスマートにするデジタル変革の実際

- 公共サービス改革の“一丁目一番地”はデータマネジメントの高度化にあり

- RPAやAIによる単純な自動化は無意味 人が介在してこそ成果を最大化できる

▽[特集]社会を持続可能にする“GovTech”の実像 トップページへ▽

●お問い合わせ先

富士通株式会社

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-