筆者は仮想通貨交換所「Bitpoint(ビットポイント)」の創業者です。本連載では、みなさんと一緒に、仮想通貨と、その基盤技術であるブロックチェーンが今後、企業のIT活用をどう変えていくかについて考察していきます。まずは、ビットコイン(Bitcoin)やブロックチェーンの基礎をおさらいし、仮想通貨にまとわるマイナスイメージの解消に努めたいと思います。

みなさんはビットコイン(Bitcoin)と聞くと、何か違和感を覚えることはないでしょうか?筆者が、様々な方と話をしていると、大半の方はBitcoinといえば2014年に経営破綻した交換所の運営会社マウントゴックス(MTGOX)のことを想起されるようです。当時の報道により、Bitcoinには“怪しい・危ない”といったネガティブなイメージが付与されました。

ところが、ここ最近の報道では、Bitcoinはネガティブなものではなく「新しい通貨」や「生活を変えるテクノロジー」など、むしろポジティブなものとして取り上げられるケースが増えています。ネガティブなイメージだったものが、何の説明もなくポジティブなものとして取り扱われていることに対して違和感を覚えるのは当然のことです。メディアの側もBitcoinを良く理解せずに情報発信している場合もあるだけに、混乱はさらに増長されてしまいます。

仮想通貨=存在しない通貨ではない

Bitcoinは「仮想通貨」と呼ばれる通貨の1つです。仮想通貨はBitcoinを含めて600種類程度あります。その代表格がBitcoinであり、現在は1580万BTC(Bitcoin)程度が流通しています。1BTCを6万5000円とすれば流通時価総額は1兆円程度ということになります。

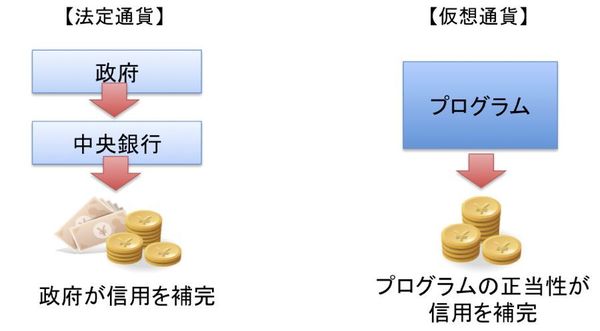

仮想通貨というと、「仮想=存在しない」通貨という誤解を持ってしまいがちです。仮想通貨の反意語は「法定通貨」です。法定通貨とは、政府が信用を補完することで価値を保全している通貨です。これに対し仮想通貨は、プログラムによって、その価値を保全している通貨になります(図1)。

図1:法定通貨と仮想通貨の比較

図1:法定通貨と仮想通貨の比較拡大画像表示

日本人の多くは日本円を信頼しているため、あまり気付きませんが、海外には自国通貨を信頼していない国もあります。そうした国では、政府による価値保全ではなく、より透明性が高い価値保全を求めることがあります。この透明性の根拠として「開示されたプログラムの正当性」を成立させたのがBitcoinなどに使われるブロックチェーンの技術です。

多くの政府は、景気対策の一環として、法定通貨を大量にばら撒いたり、通貨の切り上げ・切り下げなどを実施したりします。政府が恣意的に行使できるため、経済的合理性に加えて様々な政治的判断が伴います。これに対し仮想通貨の場合は、あらかじめ発行量がプログラムで決まっているため、通貨量が急に増えたり減ったりしません。あくまで“需要と供給”によって通貨価値が決まります。ここに安心・安定を感じる顧客がいるのです。

実際、イギリスがユーロ圏を離脱した際には、金と同様にBitcoinの価格は上がりましたし、Bitcoinの価格が上昇したきっかけとしてキプロス危機が挙げられています。

仮想通貨を支えるのは暗合化技術

もちろん、Bitcoinを代表格とする仮想通貨は、まだ歴史も浅く、現状では予期していない課題が生じる可能性もあります。ですから、無批判に賞賛することは好ましくありません。ただ、通貨・資産の選択肢として仮想通貨が存在し得るということは、まぎれもない事実です。

ここまで筆者は「仮想通貨」という言葉を多用してきました。しかし、本音では、あまり仮想通貨という言葉を使いたくありません。それは、やはり仮想通貨という字面が何となくネガティブな印象を抱いてしまうからです。これは海外でも同様です。以前は「Virtual Coin(仮想通貨)」と表現していましたが、最近では「Crypto Currency」と表現することが多くなっています。つまり「暗号通貨」です。

この暗号通貨という表現こそがBitcoinを含めた通貨の意味を本質的にとらえていると言えます。こう表現できることが、ブロックチェーンという技術が金融機関のみならず社会全体を変えていくと言われている根拠になります。

Bitcoinを含めた通貨が、なぜデジタルデータ(仮想世界)で通用するかといえば、その基盤技術に暗号技術が使われているからです。暗号技術の確からしさが、デジタルデータでの通貨に対する信用を担保しています。これが革命の本質です(詳細は次回以降で詳しく説明していきます)。このように、本来は暗号通貨と表現したいのですが、日本では「仮想通貨」として広まっていることから、以下でも仮想通貨として表現することにします。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- ブロックチェーンに対峙するIT部門は、まず何をすべきか【第5回】(2017/03/28)

- 海外にみるブロックチェーン技術の活用事例【第4回】(2017/02/28)

- ブロックチェーン3.0=ライフスタイルを変える【第3回】(2017/01/17)

- ブロックチェーン2.0=金融機関における活用【第2回】(2016/12/20)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-