版を重ねる「DXレポート」から、政府のデジタルトランスフォーメーション(DX)に対する本気度は窺えるが、最も重要なことが言及されていない──。今回は、2021年8月末に公表された「DXレポート2.1」を読んだうえで考えていることを述べてみたい。

経済産業書のDXレポートに見る進化と視座不足

経済産業省は、「2025年の崖」で話題になったDXレポートを2018年9月に公表して以来、2020年12月に加速化のための「DXレポート2(中間取りまとめ)」を、そして2021年8月31日には「DXレポート2」の追補版として「DXレポート2.1」を公表した(関連記事:デジタル産業への具体的道筋は?「DXレポート2.1」の真意を読み解く)。

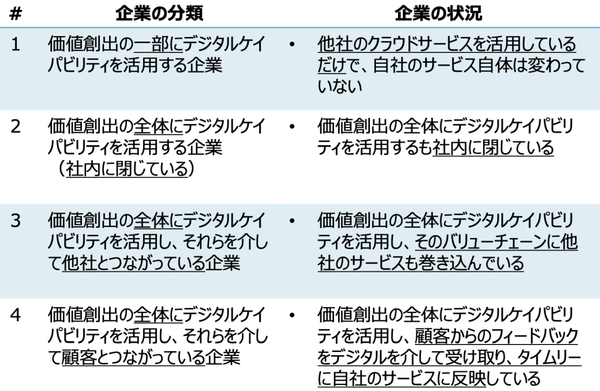

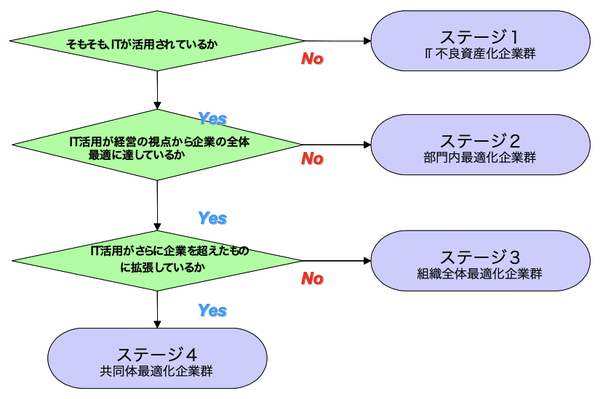

DXレポート2.1を一読して感じたことは、目指す姿における企業のデジタルケイパビリティ(Digital Capability:デジタル活用能力)の成熟度と、2003年に経済産業省が調査分析した企業IT利用成熟度がまったく同じ概念であり、ITがデジタルに置き換わっていることがわかる(表1、図1)。これはテクノロジーやサービスの進化によって、ITの概念を超えてデジタルが企業経営に強く影響を及ぼすようになってきたことを示している。

表1:目指す姿の企業例(出典:経済産業省「DXレポート2.1 概要」2021年8月)

表1:目指す姿の企業例(出典:経済産業省「DXレポート2.1 概要」2021年8月)拡大画像表示

図1:企業のIT利活用段階のフレーム(出典:経済産業省「企業IT利用成熟度調査分析」2003年3月)

図1:企業のIT利活用段階のフレーム(出典:経済産業省「企業IT利用成熟度調査分析」2003年3月)拡大画像表示

DXレポート2.1では、ベンダー企業とユーザー企業の将来像について垣根や区別がなくなり、双方がデジタル産業として成長し、新しい価値を創造できる姿も描いている。しかし、これについては実態から乖離し、現実味が感じられない。「受託型ビジネス」としてのベンダー企業を強く意識しているからに違いない。

そのベンダー企業も、大手のSIerと呼ばれる日本独特の業態を持った企業を念頭に置いていて、その企業からさらに受託・再受託することによって多くの雇用を生んでいる。この産業構造がどう変われるかの言及がない。

根底に横たわる問題は、現状のスクラッチ開発依存から脱皮できないことだ。日本発のすぐれたプラットフォームや組み合わせることによってエンタープライズシステムを容易に構築できるパッケージ群や、マイクロサービスによって自由度の高いシステムを構築するなどの「サービス」が圧倒的に欠けている。代替サービスができないかぎり、理想はやってこない。

さらにユーザー企業とベンダー企業では所属するITエンジニアの特性が異なる。ベンダー企業には幅広い技術に対応する専門性の高い技術者がいるが、ユーザー企業では自社ビジネスに必要性の少ない専門知識を持った技術者はいないし、揃えておく必要性もない。

DXレポートは、バージョンと共に進化しDXの本質に迫ってきているが、情報分野の産業構造に関しては視座が十分ではないことと、記述の多くがITやテクノロジーに割かれていて、最も重要な「トランスフォーメーション」について、経営者へのメッセージが足りないことが気になった。なぜ、そうなっているのだろうか?

●Next:改めて確認すべき、DX推進におけるIT部門の役割

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 最終回:生成AIの活用に徹するために必要なこと、学び続けよう!(2026/01/27)

- 「2025年の崖」はどうなった? DXレポートから7年後の実態を検証する(2025/12/24)

- 生成AIで進化するサイバー空間の“悪意”、どう対処するか?(2025/11/26)

- ヒューマノイドの時代が確実にやってくる(2025/10/28)

- 「越境」のすすめ─CIOは専門性の境界を越える「総合診療科医」であれ!(2025/09/25)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-