[技術解説]

Oracle Engineered System「Exadata」を解剖する

2013年2月6日(水)岩崎将之、岩崎護、清水照久、山ノ内智康

最新のハードとソフトを組み合わせるという「単純な足し算」以上の価値をいかに顧客に提供するか。インメモリーやリソース配分の自動化など、技術力を結集したOracle Engineered System「Exadata」の最新解を詳説する。

従来、ITプラットフォーム構築においては「ベスト・オブ・ブリード」、つまり「その時どきで最善と判断される構成をとる」というアプローチが優勢だった。しかし、このアプローチにはいくつか問題点があった。

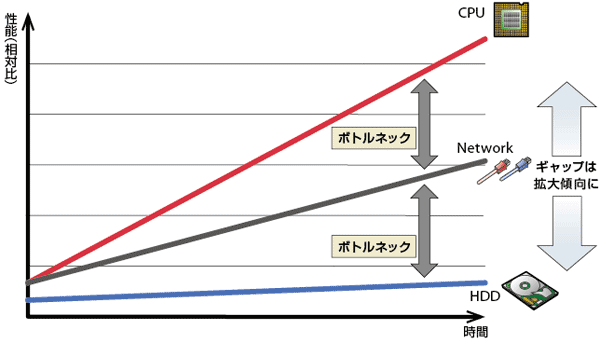

1つは、導入や運用にかかるコストである。アーキテクチャを設計して最適な構成を検討し、複数ベンダーからIT資源を調達・実装して運用するには、多くの試行錯誤が必要である。性能問題もあった。CPUとメモリーの性能向上は目覚ましい。一方、HDDのそれはほぼ横ばい(図3-1)。ここが、ボトルネックとなっていた。ビジネスの成長によるデータ量やトランザクション処理量の増加に合わせてハードを増強しても、あるポイントに達すると性能が頭打ちになってしまう。

導入・運用コストを抑えつつ性能をどう担保するか。Exadataは、こうした難題を解決することを目指した製品である。

検証済みの同一構成でトラブル解決までの期間短縮

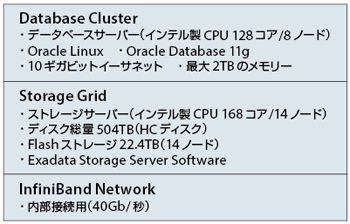

Exadataを一言で説明すると、Sunのハードウェアに、オラクルのDBとストレージ・ソフトウェアを組み合わせたデータベースマシンである。オラクル内の専門家がDBサーバーとストレージサーバー、ネットワークを事前に構成して調整し、テストまで実施。すべてのコンポーネントが問題なく連携するかどうかや、性能上のボトルネックや単一障害点がないことを確認して出荷する。このため、企業は数週間をかけてチューニングする手間をかけずに導入できる。

加えて、企業が導入するExadataはすべて同一構成である。このため、ある企業で発生した問題の原因を特定して解決策を講じる際、オラクル内に企業ごとに別々の環境を再現する必要がない。つまり、問題解決までの期間を大幅に短縮できる。さらに、そこで得た知見をすべての利用企業にそのまま還元できることも、マシン構成を同一にしているがゆえのメリットである。

ハードウェアを組み合わせて最適化し、検証するところまでをオラクルが実施し、すべてのマシンを同一の構成で納入する。こうしたExadataのあり方をExalogic、Exalyticsといった後続製品にも適用し、それらを「エンジニアドシステム」と総称している。

継続的な刷新によりさらなる性能向上を追求

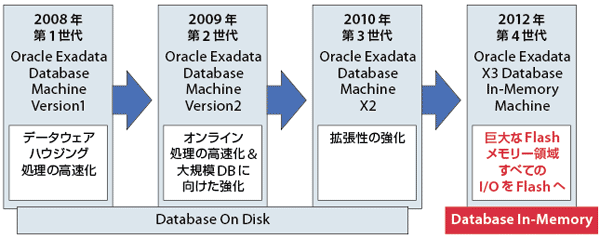

続いて、システム性能の改善という側面を見ていく。2008年にリリースした初代Exadataは、HDDとのI/Oを減らすだけではなく、HDDへのアクセスを減らすことで性能向上を図った。加えて、ストレージとコンピューティングそれぞれのサーバー間接続を高速化するために40Gb/秒のInfiniBandを採用。データウェアハウジング処理の性能を大幅に引き上げた。

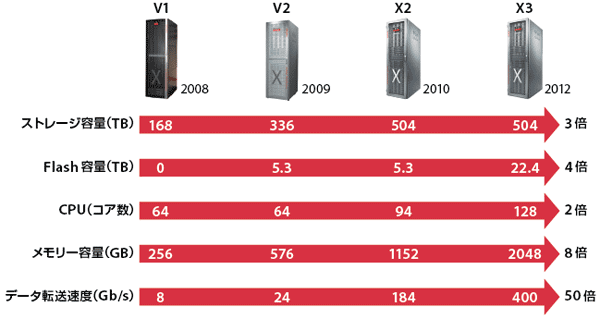

それ以来、Exadataはハードウェア性能の拡張はもとより、システム性能の足を引っ張るボトルネックを解消すべく継続的な改良が加わっている(図3-2、3-3)。2009年には、適用領域をオンライントランザクション処理(OLTP)に広げたV2機をリリース。2010年にはCPUやメモリー、ストレージ、ネットワークを大幅に拡張したX2機をリリースした。現時点での最新版は、2012年11月に発表したExadata X3 Database In-Memory Machineである(図3-4)。その名が示す通り、企業内のデータをメモリー上に展開。HDDからのI/Oを低減させることによって、システム性能を向上させた。

ここまで読んで「Exadataとは結局のところ、最新のハードウェアに最新のソフトウェアをセットアップし、構築ノウハウを詰め込んだだけの単なるアプライアンス製品なのか」とお感じだろうか。もちろんそうではない。構成要素を組み合わせた全体が、単純な足し算以上のパフォーマンスを発揮できるように様々な仕掛けを施している。以下で最新機能を解説しよう。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 3

- 次へ >

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-