スマートフォンの活用が目立つため、オムニチャネルは一般消費者を対象にしたB2C(企業対個人)取引における取り組みとのイメージが強い。しかし、顧客の意思決定に関与するための取り組みだとみれば、B2B(企業間)取引においてもオムニチャネルの概念を適用すべきである。既に先進企業は取り組み始めている。

オムニチャネルのための最新テクノロジは、より個人に近づくための仕組みが“旬”である。Webサイトやスマートフォンのほうが各種のログや位置情報など、レコメンデーションや行動分析に必要なビッグデータが獲得しやすいことなども要因だ。結果、ネット専業企業の追い上げを受けるリアル店舗を持つB2C(企業対個人)取引を手がける企業の取り組みが先行する。

しかし、売上拡大に向けた顧客接点の確保や、商品/サービスの企画・開発のための顧客ニーズの把握などは、B2B(企業間)取引においても喉から手が出るほどのチャネルであり情報であるはずだ。オムニチャネルの考え方や仕掛けを、B2B企業が傍観できるわけがない。アビームコンサルティング 社会基盤・流通サービス統括事業部の竹井昭人マネージャーによれば、「2013年春頃から、S&OP(Sales & Operations Planning:販売・業務遂行計画)の文脈で、製造業からもオムニチャネル化に向けた相談が持ちかけられている」という。

顧客接点を放棄してきた?

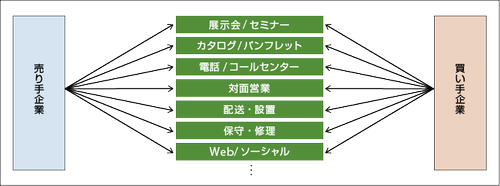

B2Bにおけるチャネルは決して少なくはない。対面営業だけでなく、商品の配送・設置や保守・修理といった業務も顧客接点を生み出すチャネルのはずだ(図3-1)。だが、伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)情報通信事業企画室サービス営業部の長谷川真一部長補佐は、「経営の効率化を図るとして、ものづくり以外の工程をアウトソーシングすることで、自ら顧客接点を放棄してきたのが実態だ」と指摘する。

そうした反省もあり、製造業もチャネルの取り戻しを進めている。消費財系メーカーがWebサイトへのユーザー登録を進めたり、保守サービスを強化したりは、その一環だ。日本コカ・コーラのように、スマートフォン向けの自社アプリケーションを開発し、自動販売機での販売データと、スマホから取得できるデータを組み合わせて顧客ニーズや消費傾向を探る動きもある。

ネットスーパーに乗り出すのを契機に、自社配送に切り替える動きもある。そうした需要に備えCTCでは、配送担当者の予定や配送先などの情報からリアルタイムで配送計画を立て直すためのクラウドサービス「サプライチェーンネットワークコントローラー(SCN)」を自社開発し提供を始めている。

取引は対個人の活動の積み重ね

これらの例示を挙げても、「ほとんどは消費財メーカーのケース。製造装置といった高額商品などを扱うB2Bではない」との声が上がるかもしれない。

こうした疑念に対し、日本IBMグローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング・サービス戦略コンサルティングの福山直行シニアマネージング コンサルタントは、「市場のグローバル化が進み訪問先が世界に散らばっていく中、これまで同様の対面営業を続けることは、単にコスト面だけではなく、物理的に難しくなってきている。Webサイトなどのデジタル・チャネルの活用は不可避だ」と指摘する。

デジタルチャネルの一つがWebサイトだ。ただ会社や製品情報を掲載するのではなく、設計者や企画担当者、営業担当者など、何らかのテーマを持って探している情報を、それぞれが求める形で提供する。「B2Bであっても、製品/サービスの選定や社内稟議を上げるのは個人。彼らが社内で動きやすいように適切な情報を適切なタイミングに提供できれば、企業間取引が成立する。B2B、B2Cを問わず、すべての取引は“B2I(Business to Indivisual:企業対役割を持った個人)”である」(日本IBMの福山シニアマネージング コンサルタント)との考えだ。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

B2B / B2C / S&OP / オムニチャネル / ヤクルト球団 / CTC / サプライチェーン / Coca-Cola / 日立ソリューションズ / BIPROGY / スマートフォン

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-