社内を見渡すと、性能や容量が異なる様々なベンダーのストレージが散在。運用に手間がかかる一方で、リソースの使用率はなかなか上がらない……。こんな悩みを解決する手段の1つとして注目を集めているのがストレージ仮想化製品だ。

企業が取り扱うデータ量は増加の一途をたどっている。それらを効果的に活用することはビジネス戦略上欠かせないが、一方ではデータの格納場所となるストレージの増加につながる側面もある。こうした中で、ストレージの運用負荷をいかに抑えるかは、IT部門にとって重要なテーマだ。

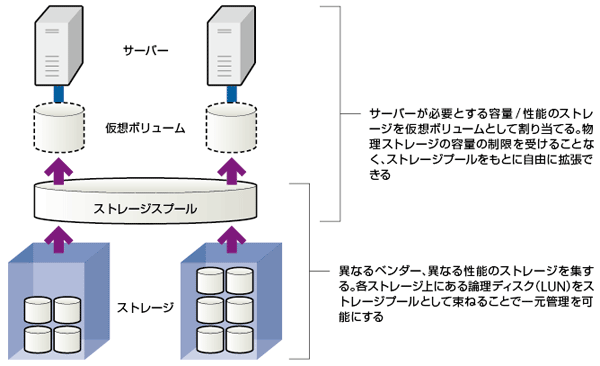

1つの対応策となり得るのがストレージ仮想化だ。大雑把に言えば、複数のストレージ装置を単一のストレージ装置のように見せかける技術である(図)。台数が増えても論理的に1台として扱えるので、運用は比較的シンプルに済む。同一ベンダーの製品を対象とした仮想化が先行していたが、ここにきて異なるベンダーのストレージを統合できる製品も選択肢が増えてきた。本稿では、マルチベンダー環境を視野に入れたストレージ仮想化製品の動向を見ていく。

なお、ストレージに関連する仮想化技術としては、物理容量より多くの領域を割り当てる「シンプロビジョニング」や、性能の異なる複数種のディスクをシームレスに扱う「自動階層化」などもある。ここでは、物理的なストレージ装置の違いを隠ぺいして論理的なストレージプールを形成する製品にスポットを当てる。

ブロックとファイルの両ストレージで仮想化が進展

ストレージは、格納時のデータ形式によって「ブロックストレージ」と「ファイルストレージ」に大別できる。RDBMSを用いた業務システムなどでは前者が使われ、オフィス文書やWebコンテンツ、動画といった非構造化データを扱う際には後者が使われる。実際のシステム形態に照らせば、SAN(Storage Area Network)はブロックストレージであり、NAS(Network Attached Storage)はファイルストレージである。これら2つの領域それぞれにおいて、マルチベンダー対応のストレージ仮想化製品が登場している。

ブロックストレージの仮想化では、各物理ストレージがサーバーに対して提供するディスク領域(ボリューム)を論理的に1つに統合するのが基本的な仕組みだ。論理ボリュームと実際のディスク上の格納位置を対応づけるテーブルを自律的に管理。サーバーからは、あたかも単一のストレージにアクセスしているかのように見せかける。

仮想化の仕組みを、どこに実装するかによって、いくつかのパターンがある。代表例を挙げると、(1)ストレージ装置のコントローラに内蔵するもの、(2)SAN内に配置するアプライアンス機に内蔵するもの、などがある。いずれにおいても、結果として提供されるストレージ仮想化機能に大差はない。

NASの仮想化も、基本的な考えは変わらない。NASに個別に搭載するファイルシステムを論理的に統合した上で、クライアントPCやサーバーに提供する。論理ファイルシステムと物理ファイルシステムを橋渡しするのが仮想化の中核技術で、その主な実体は名前解決(ファイル格納場所の問い合わせに対する回答)と排他制御を司る機能だ。

実装形態としては、(1)NASゲートウェイ(NASのサーバー部分、NASヘッドとも呼ぶ)に内蔵するもの、(2)LAN内に配置するアプライアンス機に内蔵するもの、が主流だ。

製品個別の機能は使えない可能性あり

ストレージ仮想化の機能を備えた主要な製品を次ページの表にまとめた。

選択のポイントの1つとして、論理的に統合できるストレージの機種をチェックすることが挙げられる。マルチベンダー対応とはいえ、動作検証を済ませた製品はある程度限られている。社内システムにおいて、既存(あるいは導入予定のある)ストレージが仮想化の対象となるかを事前に調べることが欠かせない。

その他に注意が必要な点として、あるストレージが独自に備える機能が必ずしも仮想化環境で使えるとは限らないことがある。例えば、シンプロビジョニング機能を備えたストレージを保有していても、仮想化で形成した論理ボリュームには適用できないケースがある。またバックアップの対象として、論理ボリュームを選択できないこともある。こうした制限は、メーカーや機種の組み合わせでケースバイケースとなるのが実情。自社のストレージ資産と、使いたい機能を洗い出し、狙い通りに動作するかどうかをベンダーサイドに問い合わせることが必要となる。

会員登録(無料)が必要です

- 1

- 2

- 次へ >

- 注目のメガネ型ウェアラブルデバイス[製品編](2015/04/27)

- メインフレーム最新事情[国産編]NEC、日立、富士通は外部連携や災害対策を強化(2013/09/17)

- メインフレーム最新事情[海外編]IBM、ユニシスはクラウド対応やモバイル連携を加速(2013/09/17)

- データ分析をカジュアルにする低価格クラウドDWH(2013/08/02)

- 「高集積サーバー」製品サーベイ─極小サーバーをぎっしり詰め込み、用途特化で“非仮想化”の強みを訴求(2013/07/23)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-