[CX(Customer Experience)デザインの基礎知識]

CXをシステムに落とし込む「サービスブループリント」とアーキテクチャー設計【第6回】

2016年9月26日(月)飯塚 純也(ジェネシス・ジャパン コンサルティング本部 本部長 サービスデザイナー)

CX(Customer Experience:顧客体験)を最適化するための「サービスデザイン」。これまで、「自分たちの顧客は誰か」を明らかにし、「顧客体験」を可視化するためのツールとして、「ペルソナ」「ステークホルダーマップ」「カスタマージャーニーマップ」を紹介してきました。こうしたプロセスを経て初めて、具体的な課題解決策の模索や絞り込みが可能になります。今回からは、ITを用いて課題解決を進めていくためのデザイン手法について紹介していきます。

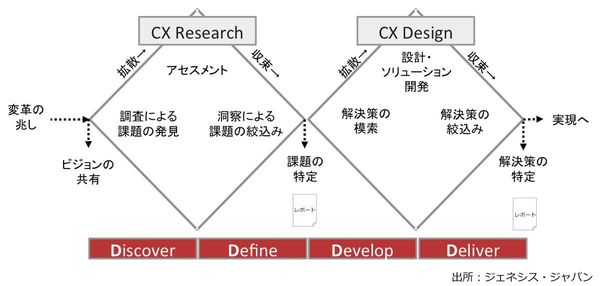

前回までに、CX(Customer Experience:顧客体験)を高めるためのサービスデザイン=設計における「ダブルダイヤモンド」と呼ばれるフレームワークを軸に、ジェネシスの独自メソッドである「WoW」を加えながら紹介し、そのダブルダイヤモンドの左側で実施するアセスメントについて説明してきました。

これに対しダブルダイヤモンドの右側は、設計/ソリューション開発の役割を担う「デザインセッション」のフェーズです。顧客が必要とするサービスを実現するために、ITによる課題解決策を模索し絞り込んでいきます(図1)。

図1:課題に対する解決策を明らかにするのがダブルダイヤモンドの右側の役割

図1:課題に対する解決策を明らかにするのがダブルダイヤモンドの右側の役割拡大画像表示

サービスの「青写真(ブループリント)」を描く

デザインセッションは、「ビジネスセッション」と「テクニカルセッション」の2つのセッションで構成されます。ビジネスセッションでサービスの「青写真(ブループリント)」を描き、それを基にテクニカルセッションでシステムや、その運用などを設計します。サービスブループリントとは、サービスの基本設計図のことです。

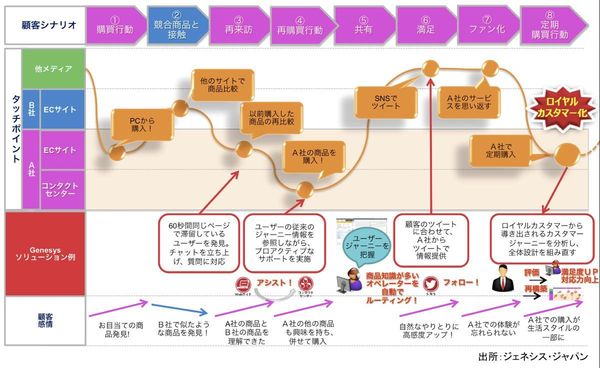

ビジネスセッションで必要になるのが、第5回で紹介した「将来の(TO BE)カスタマージャーニーマップ(CJM)」です。CJMの作成においては、「現在のジャーニー」と「将来のジャーニー」の2つを作る必要があることを説明してきました。このうち将来のジャーニーは、サービスや商品の課題改善によって顧客体験が変化した後のカスタマージャーニーを意味します。この将来のCMJを使ってサービスブループリントを作成します(図2)。

図2:サービスブループリントの例。具体策の検討を通じ、顧客体験を「あるべき姿」に近づけていく

図2:サービスブループリントの例。具体策の検討を通じ、顧客体験を「あるべき姿」に近づけていく拡大画像表示

- IoT/AIが変えるCXの未来、現場の“ヒーロー/ヒロイン”は消える!?【最終回】(2016/10/24)

- 顧客の“真実の瞬間”を見極める「カスタマージャーニーマップ」【第5回】(2016/08/22)

- 「自社の顧客は誰か」を明確にする「ペルソナ」と「ステークホルダーマップ」:第4回(2016/07/25)

- CXをデザインするためのダブルダイヤモンドとは【第3回】(2016/06/27)

- CXを設計するサービスデザインの手法とは【第2回】(2016/05/23)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-