[Sponsored]

コンテナ基盤管理の一切を丸ごと肩代わり、スモールスタート型DX開発の“現実的”実践法とは?

2019年11月22日(金)

デジタルトランスフォーメーション(DX)の大波が押し寄せる中、企業はさまざまな課題に直面するようになっている。特にIT部門は、DXが進展するほどシステム運用管理の負荷が増大し、DXに割けるリソースが減るというジレンマに陥っており、それがビジネスの足かせにもなりかねない状況にある。その打開に向け富士通が提供しているのが「FUJITSU Cloud Service for OSS コンテナアプリ開発・保守基盤利用サービス」だ。コンテナ基盤へ移行することで、何がどう変わるのか。同サービスを社内導入した富士通での成果も交えてお伝えする。

OSS基盤の管理の煩雑さがDXの推進を阻む!

ビッグデータや人工知能(AI)、IoT(Internet of Things)などの革新的デジタル技術が既存の産業構造を大きく揺さぶっている。いわゆる“アマゾン・ショック”や“MaaS”が代表例だが、こうした中、産業界では今後の大競争時代を勝ち抜くためのデジタルトランスフォーメーション(DX)がいよいよ本格化し始めた。

富士通株式会社 クラウドサービス事業本部 クラウドストラテジー統括部 第二ビジネス戦略部 部長 出口雅一氏

富士通株式会社 クラウドサービス事業本部 クラウドストラテジー統括部 第二ビジネス戦略部 部長 出口雅一氏そこで柱となるシステム面での取り組みが、最新のオープンソースソフトウェア(OSS)と親和性が高いクラウドの活用である。具体的には、「クラウドリフト」や「クラウドシフト」で次世代の仮想化技術であるコンテナといった最新OSS技術を企業システムに取り込み、開発生産性や柔軟性を抜本的に向上させる。これにより、経済産業省の「DXレポート」(2018年)でも指摘されたレガシーシステムの課題を克服することで、DXに向けた「システム側の機敏な変化対応」や、システム連携による「データ駆動型経営」、RPA活用などによる「業務プロセス変革」につなげるわけだ。

ただし、その実践の道のりは平坦ではない。クラウド調達までは容易だが、問題はその後だ。富士通のクラウドサービス事業本部 クラウドストラテジー統括部 第二ビジネス戦略部で部長を務める出口雅一氏は、「技術進化の速さから、OSS基盤の利用は一筋縄ではいきません。事実、技術力のある企業でも各種パッチ適用やアップデート作業に追われ、アプリ開発まで手が回らないケースが少なくないのです。一般的な企業であれば、それもなおさらでしょう」と指摘する。

マネージドサービス“+α”の価値を提供

では、この局面をどう打開すべきか。その支援に向け、この7月から富士通が提供し、すでに多くの引き合いを集めているのが、富士通の高信頼クラウド「FUJITSU Cloud Service for OSS」上で、コンテナ基盤の構築から運用、保守までを一貫して実施する「FUJITSU Cloud Service for OSS コンテナアプリ開発・保守基盤利用サービス」(以下、コンテナ基盤サービス)だ。

富士通によると、仮想化による管理対象レイヤーの増加とその管理負荷の高まりを背景に、クラウドのマネージドサービスへの企業の関心は、近年になり顕著に高まっているのだという。コンテナ基盤サービスはこのニーズに正面から応えたものであり、コンテナ基盤の運用・保守において手間や時間がかかる作業の一切を富士通が肩代わりすることで、企業はアプリの開発と利用に専念できるようになる。

ただし、単なるマネージドサービスと考えては早計である。注目されるのは“+α”の価値だ。出口氏は、「企業システムのクラウドシフトでは、再構築が厄介な基幹システムなどのクラウドリフトを可能とする『継続性』、24時間365日の連続稼働のための『信頼性』、多様なリスク対応のための『セキュリティ』の3要件を満たす必要があります。ここでコンテナアプリ開発・保守基盤利用サービスでは、Kubernetesを中核とするレッドハットのコンテナ基盤ディストリビューション『Red Hat OpenShift Container Platform』(以下、OpenShift)の採用により、それらすべての高水準での作業が可能となっているのです」と力を込める。

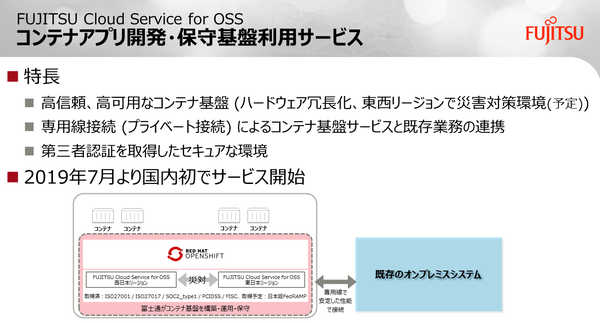

FUJITSU Cloud Service for OSS コンテナアプリ開発・保守基盤利用サービスの概要。第三者認証取得済みの高信頼クラウド「FUJITSU Cloud Service for OSS」上でOpenShiftをマネージドサービスとして提供

FUJITSU Cloud Service for OSS コンテナアプリ開発・保守基盤利用サービスの概要。第三者認証取得済みの高信頼クラウド「FUJITSU Cloud Service for OSS」上でOpenShiftをマネージドサービスとして提供拡大画像表示

なぜ、OpenShiftなのか。富士通のKubernetes開発コミュニティに対する貢献度(コミット数)は、国内第1位、世界でも第8位だ(執筆時点)。日本において最もKubernetesの知見を蓄えている同社なら、Kubernetesを採用したコンテナ基盤を独自に構築することも可能だろう。

その同社がOpenShiftを採用した理由とは何か、そしてOpenShiftベースのコンテナ基盤サービスを導入した富士通社内で開発の現場がどう変わったのか―――。

会員登録(無料)が必要です

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-