東レグループの情報インフラを担う東レシステムセンター(本社:東京都中央区)は、基幹システムを含む224の業務アプリケーションを、オンプレミスのOracle Exadataからクラウド上の「Amazon RDS for Oracle」に移行した。データ移行を支援したインサイトテクノロジーが2026年2月5日に発表した。

東レグループの情報インフラを担う東レシステムセンターは、データセンター機能の収束を目的に、クラウド移行プロジェクトを推進していた。中核となる課題が、データベースサーバーとして利用していたOracle Exadataの保守費用からの脱却と、機器の老朽化への対応だった。

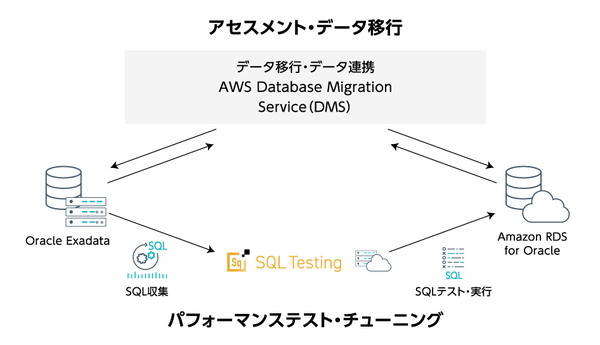

図1:東レグループが実施した、ExadataからRDSへのデータ移行の概要(出典:インサイトテクノロジー)

図1:東レグループが実施した、ExadataからRDSへのデータ移行の概要(出典:インサイトテクノロジー)拡大画像表示

Exadataの保守期限(2024年12月ころ)が迫っていることを受け、224個のWebアプリケーションを、15カ月間でクラウド上の「Amazon RDS for Oracle」に移行した(図1)。1年間強の移行期間中、40回以上のリハーサルと移行作業を繰り返し、切り戻しなく移行を完遂した。

移行にあたっては、移行後の性能を検証する必要があった。既存のExadataのデータ容量は5TBを超え、テーブル数も約5万と大規模なデータベースだった。Oracle Database Standard EditionベースのRDSへの移行で性能を維持できる確証が必要だった。また、アプリケーション間のデータ参照関係を維持しつつ業務停止を最小限にする移行設計が必要だった。

性能面では、SQLテスト自動化ソフトウェア「Insight SQL Testing」を使い、ExadataのSQLをRDS上で再現し、性能差を事前に数値化した。チューニングが必要なSQLを事前に特定することで、アプリケーション担当者が安心して移行を進められるようにした。

業務停止を最小化する方策としては、業務間の依存関係を解消するため、RDSに移行した業務データをExadata側へと一時的に逆向きに連携させる「双方向連携」という設計を行った。業務単位で順次移行を進めつつも、未移行のシステムが必要とする最新データを参照できるようになり、ダウンタイムを最小限に抑えられた。

レプリケーションには240Mbits/sの帯域が必要であることが分かったため、サービス用の専用線とは別に移行用の専用線を確保することでネットワークトラブルを未然に防いだ。また、RDSインスタンスの監視に加えて、AWS標準の監視機能では取得できないOracle Databaseの内部情報(表領域の使用量など)を取得するスクリプトを開発し、Zabbixで一元的に監視できる体制を構築した。

移行によって得られた効果の1つは、Oracle Databaseのエディションを、コスト面で高額なEnterprise EditionからStandard Editionへと移行できたことである。動作の安定性も高まり、Exadata時代に発生していたSQL暴走への手動介入がなくなったとしている。

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-