コスト削減が優先課題になる中で、企業内のクライアントPCを少しでも長く使えるようにするのは、当然といえる。しかしレスポンスの低下や故障が頻発するようでは問題だ。そこで必要になるのが、長く使っているPCのメンテナンス。その手段の1つが、ハードディスクの記憶域の断片化を解消する「デフラグ」だ。今回は市販のデフラグソフト5製品を調査した。

ファイルの新規保存、上書き保存、削除といった作業を繰り返すだけで発生するハードディスクの断片化(フラグメンテーション)。断片化が進むと、Windowsやアプリケーションの起動は遅くなるほか、場合によっては操作中のレスポンスも低下してしまう。こうしたパフォーマンスの低下を体感するかどうかはさておき、理論的には処理が遅くなるのは確かだ。

それだけではない。フラグメンテーションを解消する、いわゆるデフラグ・ツールのベンダーである相栄電器の瀬井裕太郎社長によると、「断片化を放置すると、ハードディスクの寿命にも影響する」という。周知の通り、Windowsでは1つのファイルを4KB単位のブロック(クラスタ)に分け、ディスクの空き領域に記録する。空いているクラスタがハードディスクの連続した領域ではなく、あちこちに散在するのが断片化だが、「そうなると磁気ヘッドを駆動するアームの機構への負担がかかり、長年使っていると障害が起きやすくなる」(同)。利用期間が長くなったPCは要注意というわけだ。

意外に意識されないが、クライアントPCではなく、サーバー機のハードディスクも同様である。クライアントに比べると管理が行き届くのが普通であるため、性能低下や故障といった問題は少ないかも知れない。だが、複数の社員が頻繁にアクセスする割に、管理の目が行き届きにくいファイルサーバーなどは、定期的にデフラグを実行すべきという。

そこで今回の製品サーベイでは、市販のデフラグツールを調査した。クライアント版、サーバー版のWindowsには標準でデフラグツールが備わっているが、(1)処理性能が市販ツールに比べ遅い、(2)システムファイルの一部などデフラグの対象外のファイルがある、(3)利用者自身がデフラグの実行を設定・管理する必要がある、といった問題がある。市販ツールではこれらの問題を解消できる。

フラグメンテーションとは?

ハードディスクなどの記憶装置において、ファイルの保存領域や空き領域が断片化することをいう。ファイルの保存や削除を繰り返すことで空き領域の断片化が進み、連続する空き領域が減少する。連続する空き領域がなくなると、1つのファイルを“細切れ”になった空き領域に分割して保存することとなる(ファイルの断片化)。そのため、ファイルの読み込み時に、ディスク内のあちこちに点在するデータへにアクセスすることになり、磁気ヘッドの移動に要する時間分だけアクセススピードが低下してしまう。

なお、Windowsではハードディスク内のファイル保存領域をクラスタと呼ぶ最小単位で区切っている。クラスタは1単位あたり4KBのデータを保存でき、数MBのファイルもクラスタに分割して保存される。フラグメンテーションでは、このクラスタが連続して空いていない状態、もしくはファイルを保存するクラスタが連続していない状態をいう。

ちなみに、「デフラグ」とはフラグメンテーションを解消すること「デフラグメンテーション」の略である。

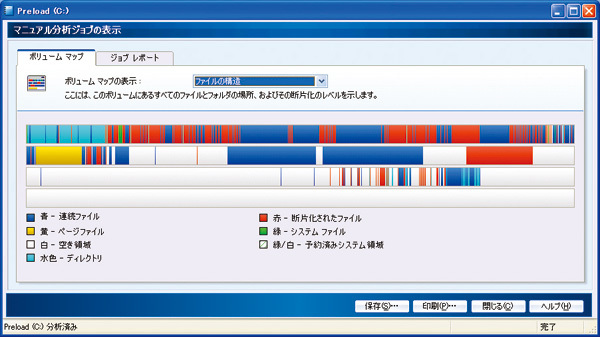

相栄電器「Diskeeper 2009」

サーバー版は数10TBのストレージに対応

相栄電器の「Diskeeper 2009」は、米Diskeeper社の製品の日本語版。その機能制限版がWindows搭載のデフラグツールだという。現在、クライアント用3製品、サーバー用2製品に加え、ネットワーク経由でクライアント機のDiskeeperの一括設定や動作監視を行う「Administrator」をラインナップしている。

クライアント用は、個人向けに特化した「Home」、ファイルの使用状況を監視し使用頻度の多いファイルに最も速くアクセスできるよう、ファイルを再配置する機能を備えた「Professional」、Professionalの機能に加えて1TB以上の大容量ディスクに対応する「Pro Premier」という区分けである(Professional版は2TBまで)。サーバー用にはPro Premierと同等機能を持つ「Server」、デフラグエンジンを高速化し、数10TBの大規模ストレージ向けの「EnterpriseServer」がある。

どの製品も、「InvisiTasking」と呼ぶデフラグ自動実行機能を備える。常駐でプロセサやメモリーの使用率を監視。一定以下の使用率になったらデフラグを自動実行する。「単純なスケジュール設定では、デフラグを実行する時間に高負荷の処理をしていることもある。InvisiTaskingでその問題を回避できる。一方、EnterpriseServer版では、低負荷と高速デフラグ処理を目指し、エンジンそのものを刷新した」(同社)。なお米Diskeeper社はすでにVMware版を提供中だ。

ネットジャパン「NetJapan PerfectDisk 2008」

細かい設定でデフラグ実行を管理

ネットジャパンの「NetJapan Perfect Disk 2008」は、米Raxco Software社の製品。Windowsサーバー向けの「Server版」、Windowsクライアント向けの「Desktop版」のほか、Exchange Server版、for VMwareの4製品がある。「Windows標準のデフラグツールではできない、ディスク上の空き領域の統合が可能」(同社)。デフラグを実行するスケジュールを細かく指定できるのが特徴の1つで、実行間隔(日数)を決めたり、アイドル状態になったら実行するよう設定したりできる。

Exchange Server版はその名の通り、データファイルやシステムファイルのほか、「マイクロソフトExchangeのデータストアに特化して、効率よくデフラグする」(同)。「for VMware」は仮想環境向けのデフラグツール。複数の仮想マシンを自動認識し、それぞれのディスクに対してデフラグを実行するほか、ホスト側の物理ディスクにもデフラグを実行する。「仮想、物理両面からのデフラグにより、パフォーマンス向上を見込める」(ネットジャパン 営業本部 法人営業部サポート&サービスグループ 出沼巳紀夫氏)。今後はXenServer版も提供予定だという。

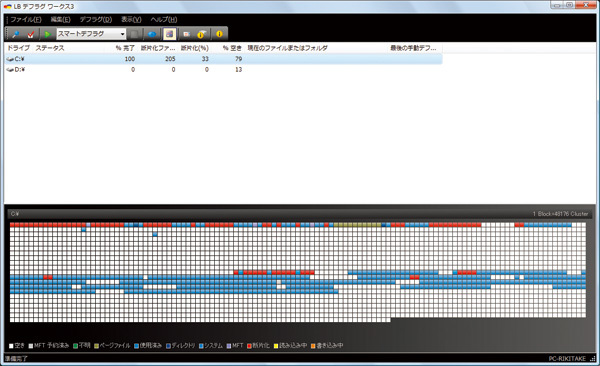

ライフボート「LB デフラグ ワークス3」

ファイル再配置で断片化を防止

ライフボートの「LB デフラグ ワークス3」は、他社製品と同様に、自動でデフラグを実行する機能を備える。常駐してファイルの新規保存や書き換えなどを監視。新規ファイルや変更ファイルをリストとして登録しておき、プロセサの使用率が一定以下の値になったときに、登録ファイルの断片化を解消する。

デフラグ方式は、断片化を解消するクイック、解消後にファイルの位置を変更してアクセス高速化を図るスマート、ファイルのすぐ後の領域に空きスペースを確保することで断片化を未然に防ぐスマートプラス、の3方式を用意。デフラグに費やせる時間によって選べるようにした。

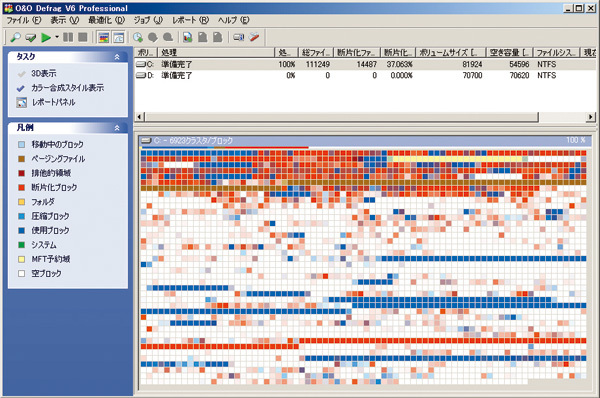

キヤノンITソリューションズ「O&O Defrag V6」

グループ分けしてPCとサーバーを一元管理

キヤノンITソリューションズが販売する「O&O Defrag V6」は、ファイルの断片化率を監視し、一定の割合を超えたら自動でデフラグを実行する機能を備える。クライアント版とサーバー版があり、サーバー版はサーバーのディスクに加えて、リモート操作でクライアントPCのデフラグを実行したり設定することが可能だ(アクティブ・ディレクトリ環境が前提)。対象となるクライアントやサーバーをグループ分けし、グループ単位で実行や設定を行うことができる。クライアント側で個々にデフラグを実行する必要がないため、社員の負担も軽減できるのがメリットだろう。ただし当然だが、別途クライアントライセンスの購入が必要である。

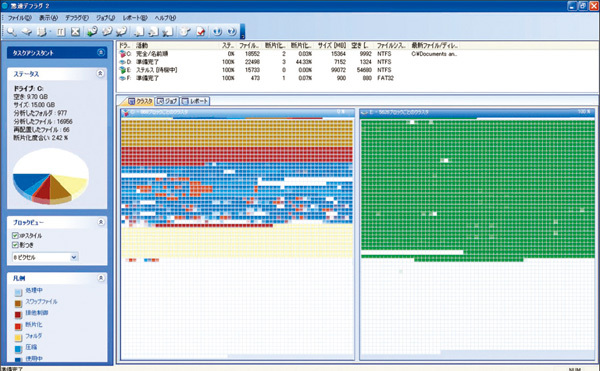

ソースネクスト「驚速デフラグ2」

5種類のデフラグ方式を使い分け可能

ソースネクストの「驚速デフラグ2」は、クライアント用のツール。サーバー版はなく、1980円という低価格と簡単な操作が特徴だ。スクリーンセーバー起動時にデフラグを実行する機能があるほか、スケジュール設定によりバックグラウンドでデフラグを実行することも可能。「デフラグに費やすリソースは少ないので動作が重くなることはない」(ソースネクスト 技術戦略室 ゼネラルマネージャー 高沢冬樹氏)。この点は、他の市販デフラグツールにも共通することだ。

ユニークなのは、5種類ものデフラグ方式を提供する点。大別すると時間最優先の方式(2種類)と、徹底的に行う方式(3種類)になるが、後者ではファイルの更新日時順やファイル名順、アクセス順という、特定の規則に基づいてファイルを再配置できる。

SSDへのデフラグに注意

デフラグの自動実行は有効な機能だが、SSD(Solid State Drive)やUSBメモリーに対しては注意が必要だ。「書き換え回数に制限を設けているSSDの場合、自動設定で常時デフラグを実行していると、寿命を短くしてしまう」(ライフボート ユーティリティ・プロダクト部 松下昌浩氏)。「ハードディスクと違い、回転するディスクへファイルを書き込むことがないSSDでは、デフラグによるパフォーマンスアップの効果があまりない」(同)という。多くのソフトが、複数ディスクを対象に自動でデフラグを実行できるが、SSDなどの特定ディスクを自動デフラグの対象から外す設定にできるので活用したい。

| 製品名/販売元 | 概要 | 動作環境 | 価格 (税込) |

|---|---|---|---|

| O&O Defrag V6 キヤノンITソリューションズ |

デフラグを実行するのに必要なシステムのリソースを任意に設定できる。一方で、PCの使用状況に応じてデフラグに使用するリソースを自動調整する機能も備える | Windows XP/2000 Pro/NT Workstation 4.0(SP6以降) | 8190円(パッケージ版) 5040円(ダウンロード版) |

| 驚速デフラグ 2 ソースネクスト |

「O&O Defrag V8.6 Pro」がベースで、主に個人向けとして利用されている。5種類のデフラグ手法を選択可能。まとまった空き領域を作成する「スペース」では、ファイルの断片化を起こりにくくする | Windows Vista/XP/2000 | 1980円 |

| Diskeeper 2009 (Home/Professional/ Pro Premier) 相栄電器 |

クライアント用として3シリーズある。上位版「Pro Premier」は、対応するハードディスクの容量が無制限になるほか、「Terabyte Volume Engine 2.0」を搭載し、数百万のファイルを高速でデフラグできる | Windows Vista(Ultimate、Home Bacic、Home Premium、32・64bit)/XP/2000 Proなど | 4200円 (Home、1ライセンスの場合) |

| NetJapan PerfectDisk 2008 (Desktop Edition) ネットジャパン |

「SMARTPlacement」機能により、更新頻度の高いファイルをまとまった空き領域へ再配置する。これにより、ファイルの断片化を低減できる。断片化している特定ファイルにのみデフラグを実行することも可能 | Windows Vista/XP/2000 Pro | 3150円 |

| LB デフラグ ワークス3 (通常版/Pro) ライフボート |

Pro版は2台までのクライアントにインストールできるほか、他のPro版をインストールしたクライアントにリモート操作でデフラグを実行することができる。64bitのWindows Vista/XPにも対応する | Windows Vista/XP/2000 Pro | 5250円(通常版の場合) |

| 製品名/販売元 | 概要 | 動作環境 | 価格 (税込) |

|---|---|---|---|

| O&O Defrag V6 (サーバー版) キヤノンITソリューションズ |

管理機能により、ネットワーク経由で特定のクライアントに対してリモートでデフラグを実行できる。「サーバー版」をインストールしたWebサーバーなどを管理対象にすることも可能 | Windows Server 2003/2000 Server/XP Pro/2000 Pro | 3万9900円 |

| Diskeeper 2009 (Server/Enterprise Server) 相栄電器 |

2種類のサーバー用ソフトがあるが、違いは搭載するエンジンのみ。「Enterprise Server」に搭載する「Titan Defrag Engine」は、数十TBもの大容量ディスクのデフラグに向く。「Enterprise Server」の価格は17万円と高価 | Windows Server 2008/Server 2003/2000 Serverなど | 5万4500円(Serverの場合) |

| NetJapan PerfectDisk 2008 (Server/Exchange Server Edition/for VMWare) ネットジャパン |

Exchange Server Editionでは、メールボックスなど断片化が激しい部分に対してデフラグを実行できる。for VMwareでは、仮想ディスクのほかサーバーの物理ディスクに対してもデフラグを実行可能 | Windows Server 2008/Server 2003/Server 2003 R2/2000 Server(SP4 SRP1以降) | 1万6800円(Serverの場合) |

| LB デフラグ ワークス3 (Server) ライフボート |

リモート操作でサーバー内のファイル断片化率の監視、デフラグのスケジュール設定などを実施できる。パーティションなどにより複数のディスクがあっても同時に並行してデフラグを実施可能 | Windows Server 2008/Server 2003/2000 Server | 3万6750円 |

- 注目のメガネ型ウェアラブルデバイス[製品編](2015/04/27)

- メインフレーム最新事情[国産編]NEC、日立、富士通は外部連携や災害対策を強化(2013/09/17)

- メインフレーム最新事情[海外編]IBM、ユニシスはクラウド対応やモバイル連携を加速(2013/09/17)

- データ分析をカジュアルにする低価格クラウドDWH(2013/08/02)

- 「高集積サーバー」製品サーベイ─極小サーバーをぎっしり詰め込み、用途特化で“非仮想化”の強みを訴求(2013/07/23)

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-