[ザ・プロジェクト]

グループ2万人が利用するシステムを仮想化、84台の物理サーバーをブレード8基に統合─キヤノンマーケティングジャパン

2011年7月27日(水)川上 潤司(IT Leaders編集部)

サーバーの増加に伴って増え続けるプロセサやメモリー、そしてディスクの“無駄”と、膨れ上がる運用コスト。サーバー統合は数年前から進みつつあるようにみえるが、この種のインフラの問題に頭を悩ませているIT部門は、今もまだ少なくない。グループ2万人が利用する情報系システムのサーバー84台を10分の1以下に減らし、15%のコスト削減を目指すキヤノンマーケティングジャパンの仮想化プロジェクトの全容を聞いた。 聞き手は本誌副編集長・川上 潤司 Photo:陶山 勉

- 古川 宗徳 氏

- キヤノンマーケティングジャパン IT本部 ITインフラ部 ネットワークインフラ課 コンピュータインフラ第一課 課長

- 1986年4月、キヤノンに入社。キヤノンマーケティングジャパン(CMJ)にて販売系アプリケーションの運用を担当。キヤノンUSAで5年余りにわたってネットワークやサーバーなどのインフラを手掛けた後、1997年からCMJでサーバーなどインフラの構築を担う。2005年から現職。現在はCMJグループのネットワークやITセキュリティの整備を手掛けている

- 平野雅和氏

- キヤノンマーケティングジャパン IT本部 ITインフラ部 コンピュータインフラ第一課 チーフ

- 1992年4月にキヤノンマーケティングジャパン(CMJ)入社。事務管理部(現在のIT本部)でメインフレームの運用業務に従事する。1995年以降、クライアントパソコンの標準化やWindowsセキュリティ基盤の構築など、複数の全社プロジェクトに携わる。2005年1月から現職。管理者として、CMJグループの情報系システムインフラの運用を担っている

- 深澤誠司氏

- キヤノンマーケティングジャパン IT本部 ITインフラ部 コンピュータインフラ第一課 主任

- 1995年4月、キヤノンマーケティングジャパン(CMJ)に入社。情報システム本部(現在のIT本部)にて、電子メールやグループウェアの全社導入プロジェクトに携わる。その後、電子メールシステムの運用やITセキュリティ、モバイル環境の企画・運用に従事。現在はITセキュリティに加え、社内ポータルやスケジューラなどのインフラ管理を担当している

- 星合 伸治 氏

- キヤノンITソリューションズ 基盤ソリューション事業本部 基盤ビジネスセンター 販売推進部 担当部長

- 1988年2月、キヤノンマーケティングジャパン(CMJ)に入社。都内の「ゼロワンショップ」にて米アップル製品の販売などを手がけた後、1993年7月から国際電話会社の担当としてWindowsを中心としたシステムインフラの販売に従事する。2007年1月からキヤノンシステムソリューションズ(現在のキヤノンITソリューションズ)。基盤製品の販売を推進している

─ 仮想化技術を使って、情報系システムのインフラを再構築したそうですね。まず最初に経緯を教えてください。

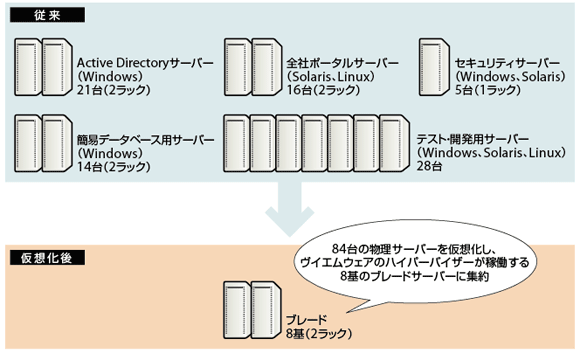

古川: 当社では「生活系」と呼んでいますが、全社ポータルや各種決済・申請システム、Active Directoryを用いたユーザー管理システムなどを合わせて84台のサーバーがありました。いずれも物理サーバーで構成していたので、台数が増えるにしたがって運用の手間とコストが膨れ上がるという課題を抱えていました。

─ 遅かれ早かれ、運用が手に負えなくなると。

古川: ええ。CMJ(キヤノンマーケティングジャパン)で使うサーバーだけなら、それほど問題にならなかったかもしれません。しかし、当社は子会社などグループ20社以上のインフラを担っています。そのうえM&A(企業の合併買収)によって、新たにグループに加わる企業もあります。サーバーが100台に達するのを目前にして、「このままでは運用現場が持たなくなる」と感じるようになりました。

─ 大量の物理サーバーを仮想化して統合することで運用効率を高める。その狙いは当然ですが、情報系のサーバーが80台から100台まで短期間で増えるものでしょうか。

平野: 企業ごとにドメインを分けてサーバーを用意しているので、管理対象となるグループ企業が1社増えると、Active Directoryのサーバーだけみても本番機と予備機の2台増えます。ほかに全社ポータルや簡易データベースなどのサーバーもありますから、それなりの台数になってしまうのです。

古川: 実はリソースの使用率も改善の余地がありました。例えば、Active Directoryのサーバーは管理するユーザー数が多くても、プロセサ使用率はせいぜい5%程度です。逆にユーザー数が少なくても、平野が申したように2台必要になる。

─ 従来のインフラでは、リソースに余裕があってもサーバーを増やさなければならない。結果として、運用の手間はもちろん、設置スペースや電気代も無視できない状況になっていったわけですね。

1年程度の時間をかけて他社の仮想化事例など研究

─ 仮想化の検討に入ったのはいつ頃ですか。

平野: 2009年です。2010年から徐々にサーバーがリース切れになるのが見えていたので、切り替えのタイミングで仮想化技術を活用できないか研究を始めました。

─ 2009年頃だと、仮想化で構築できるという確証がすぐに得られた?

古川: 他社の事例研究やベンダーへのヒアリングなどを繰り返しましたが、当時はまだ試験利用レベルの話が多かったので、「行ける」と確信するまでには時間がかかりました。

平野: ベンダーから本格的に使えると説明を受けても、(実績などを考えると)不安がぬぐえなかったというのが正直なところです。

─ 10年ほど前、貴社が基幹系システムを全面刷新した取り組みに比べると、仮想化技術の採用はかなり慎重だった。

古川: あれ、そう見えますか?

─ 当時、国内で実績が少なかった米オラクル製ERPパッケージ「Oracle E-Business Suite」の最新版を思い切って採用し、ご苦労されていた印象が残っていまして(笑)。

一同: …(笑)。

平野: でも、今回もActive Directoryや全社ポータルなど、グループ全体で1万9000人が利用するシステムが対象ですから、サーバー仮想化の規模を考えると随分と思い切ったつもりなのですが…(笑)。

─ 物理サーバーが84台、ユーザー数が2万人弱となると、確かにチャレンジングですね。大変失礼なことを申しました(笑)。最終的に仮想化することを決めたのはいつになりますか。

深澤: 2010年3月です。過去に取引実績があるベンダー4社に対して、仮想化技術によるサーバー統合の提案を依頼しました。

4社に提案依頼、決め手はストレージの拡張しやすさ

─ 4社の提案内容に明確な差はあった?

深澤: あまりなかったですね。特に物理サーバーの台数や構成については、ほとんど似通ったものでした。

平野: それはそれで良い面があります。4社でサイジングが同じなら、「仮想化技術もこなれてきた」と判断できますから。比較的に新しい技術を採用する際、こういった安心感が得られるメリットは決して小さくありません。

─ とはいえ、最終的に1社に絞り込むのは難しい。

深澤: サーバーだけでなくインフラを全体で捉え、稼働後の運用まで考慮すると差は出てくるものです。今回は日本ヒューレット・パッカード(HP)のブレードサーバー「BladeSystem c7000」とヴイエムウェアのハイパーバイザーを用いるキヤノンITソリューションズ(ITS)の提案を採用したのですが、決め手の1つになったのはストレージの拡張しやすさでした。

平野: 具体的には、iSCSI対応の「HP LeftHand P4500」です。

─ 2008年に米HPが買収した米レフトハンド・ネットワークスのストレージ製品ですね。ディスクを仮想化してサーバーに割り当てることでストレージ全体の利用効率を高めたり、稼働させたままディスクを追加したりできる。

平野: おっしゃる通りです。

─ ただ、iSCSI対応ストレージは注目度の割に、それほど実績が多くない気がします。むしろ、現在はまだファイバチャネル接続でSANを構成するケースのほうが多いかと。

深澤: コストをかけて良ければ、ファイバチャネル対応のストレージを用いるのは1つの手でしょう。しかし、今回のプロジェクトでは生活系システムの維持費を15%削減し、インフラを拡張してもコストを増やさないことを目指しました。その点で(安価なディスクやスイッチを使える)iSCSI製品は魅力的でした。

平野: 一方でディスクI/Oが性能のボトルネックにならないか、レスポンスの面で不安があったのは事実です。しかし、イーサネットの帯域は毎秒10Gビットが当たり前になりつつありますし、問題ないだろうと判断しました。

- データカタログ整備から広がるデータドリブン企業への変革─みんなの銀行が挑むデータマネジメント実践の軌跡(2026/01/28)

- 400万件超の商品マスターをクラウドに移行、食品流通のデジタル化を加速する情報インフラへ─ジャパン・インフォレックス(2025/12/26)

- “データ/AI Ready”な経営へ─住友電工の「グローバルデータ活用基盤」構築の軌跡(2025/12/15)

- オリンパスが挑む、医療機器ソフトウェア開発の”産業革命”(2025/10/20)

- 「データ活用宣言」を起点に広がるデータ文化─三菱電機の全社データマネジメント実践(2025/10/01)

キヤノンマーケティングジャパン / ブレード / サーバー統合 / サイバー仮想化

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-