企業が取り扱うデータ量の爆発的増加に伴い、ストレージの機能向上に対する要請は厳しくなっている。こうした状況を受けて、リソースの効率活用や高速処理、利便性向上などをうたうストレージ製品が充実してきた。(編集部)

日々のトランザクションデータはもちろん、社員や関係者が生み出す大量の文書データや電子メールなど、企業が取り扱うデータは増加の一途だ。2008年に日本版SOX法が施行されて以降、消去すべきでないデータも増えているから、なおさらである。必然的にデータを蓄積するストレージへのニーズは大きくなる。

一方でストレージへの投資を必要に応じて増やすわけにはいかないのも確か。そうした中で、ストレージベンダー各社は、「投資コストや運用コストを削減できる」と銘打ったストレージ製品を相次ぎ投入している。それは一体、どんなものなのか。Part6ではそこに焦点を当てる。大別すると、(1)仮想化技術を活用してストレージの利用効率や実効容量を高めるもの、(2)SSD(半導体メモリーディスク)やVTL(仮想テープライブラリ)を駆使して、データの性質に応じたストレージ階層を形成するもの、に分けられる。

ストレージの仮想化(1)

ディスク容量の無駄を解消、容量追加も容易に

当たり前だが、サーバーと同じくストレージの有効活用に対するユーザー企業のニーズは高い。例えば新システムの設計時には、将来必要となるデータ量を計画し、容量不足に陥らないようにストレージを用意する必要があった。いったん割り当てた論理ボリューム(OSやアプリケーションから見えるディスク容量)や、論理ボリュームが存在するディスクドライブを、あとで変更することが難しいからである。

結果として、専門家の間では「企業が保有するストレージ容量のうち、実際に使われているのは40%程度」というのが通説になっているほどだ。こういった容量設計の難しさや、使われない記憶領域が多い問題を解消する技術として、ここ数年、普及しつつあるのが、「シンプロビジョニング」と呼ばれる仮想化技術である。

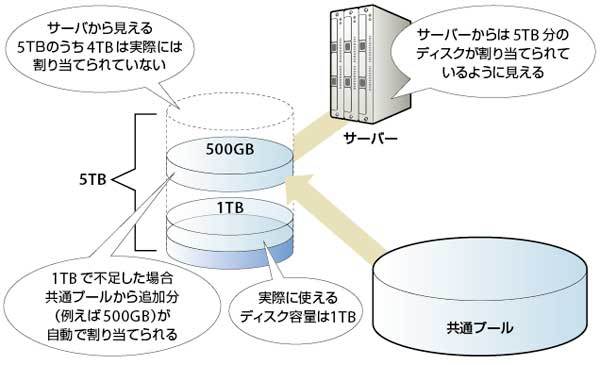

文字通り、「Thin(薄い、少ない)」な「Provisioning(配置準備=容量設計)」を可能にするもの。実際には、ボリュームの容量を仮想化することで、少ない物理ディスク容量を大きく見せる技術である。例えば物理的には総容量1テラバイト(TB)のディスクしか搭載していなくても、OSやアプリケーションからは5テラバイトのストレージに見える(図6-1)。いうまでもなく実際にデータを保存できる容量は1TBしかないが、不足したら必要な分だけ物理ディスクを随時増やしていけばよい。国内外の主要ベンダーが、すでに製品に実装済みだ(表6-1)。

ストレージの仮想化(2)

複数のストレージを1つに見せる

ストレージの仮想化には、複数の外部ストレージをまとめて、1つの論理ボリュームとして構成する「ストレージ・デバイスの仮想化」もある。ベンダーや機種を問わず、社内に散在するストレージを一元的に管理・運用できる。サーバーとのオンラインを維持したままストレージ側で、データ移行やレプリケーションを行うことも可能だ。

この機能もすでに各社が提供中だが、実現方式はベンダーによって異なる。例えば日立の「Hitachi Universal Storage Platform V」では、内蔵するアレイコントローラにこの機能を持たせている。一方、富士通はファイバチャネルのスイッチである「ETERNUS VS900」、日本IBMはアプライアンス製品「IBM System Storage SVC」で、それぞれ実現する。EMCジャパンの「Invista」は、富士通と同じタイプだ。

こうした仮想化により、アクセスを高速化したり、安全性を高めるためのRAID構成の自由度も高まる。例えば日本HPの「HP StorageWorks EVA」では、論理ボリュームの必要容量とRAID構成(0/1/5)を設定するだけ。EVAのコントローラが物理ディスクを自動的に割り当てる。

ストレージ仮想化 / シンプロビジョニング / フラッシュストレージ / SSD / VTL

- 業務システム 2027年4月強制適用へ待ったなし、施行迫る「新リース会計基準」対応の勘所【IT Leaders特別編集版】

- 生成AI/AIエージェント 成否のカギは「データ基盤」に─生成AI時代のデータマネジメント【IT Leaders特別編集号】

- フィジカルAI AI/ロボット─Society 5.0に向けた社会実装が広がる【DIGITAL X/IT Leaders特別編集号】

- メールセキュリティ 導入のみならず運用時の“ポリシー上げ”が肝心[DMARC導入&運用の極意]【IT Leaders特別編集号】

- ゼロトラスト戦略 ランサムウェア、AI詐欺…最新脅威に抗するデジタル免疫力を![前提のゼロトラスト、不断のサイバーハイジーン]【IT Leaders特別編集号】

-

VDIの導入コストを抑制! コストコンシャスなエンタープライズクラスの仮想デスクトップ「Parallels RAS」とは

-

AI時代の“基幹インフラ”へ──NEC・NOT A HOTEL・DeNAが語るZoomを核にしたコミュニケーション変革とAI活用法

-

加速するZoomの進化、エージェント型AIでコミュニケーションの全領域を変革─「Zoom主催リアルイベント Zoomtopia On the Road Japan」レポート

-

14年ぶりに到来したチャンスをどう活かす?企業価値向上とセキュリティ強化・運用効率化をもたらす自社だけの“ドメイン”とは

-

-

-

-

生成AIからAgentic AIへ―HCLSoftware CRO Rajiv Shesh氏に聞く、企業価値創造の課題に応える「X-D-Oフレームワーク」

-

-

-

「プラグアンドゲイン・アプローチ」がプロセス変革のゲームチェンジャー。業務プロセスの持続的な改善を後押しする「SAP Signavio」

-

BPMとプロセスマイニングで継続的なプロセス改善を行う仕組みを構築、NTTデータ イントラマートがすすめる変革のアプローチ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-